双極性障害(躁うつ病)の症状・診断・治療について

【お願い】

「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。

診察をご希望の方は、受診される前のお願いをお読みください。

双極性障害(躁うつ病)とは?

双極性障害とは、

- エネルギーの高まった「躁状態」

- 低下している「うつ状態」

この2つの気分の間で波がある病気です。

このようにお伝えすると分かりやすく感じますが、実際には専門家でも判断が難しいことが多く、数年かけてようやく診断がつく方もいらっしゃいます。

躁状態では本人が苦しみや問題意識を持つことが少なく、むしろ心地よいと感じたりします。医療機関で相談されるのは、ほとんどがうつ状態になります。

双極性障害は1型と2型に分類されていますが、それは躁症状の程度によります。1型は「躁状態」と「うつ状態」、2型は「軽躁状態」と「うつ状態」で気分の波がみられます。

双極性障害には何らかの脳の機能異常があると考えられていますが、そのメカニズムは定かではありません。原因は遺伝の影響が強いとされていますが、環境やストレスなども大きな影響があると考えられています。

双極性障害では、脳の機能的な異常をお薬によってコントロールしていく必要があります。さらに薬物療法だけではなく、家族を含めて病気を理解し、生活リズムを大切にしながら、上手に付き合っていく必要があります。

若くして発症する場合が多く、その平均年齢は21.2歳と報告されています。一生涯で発症する確率は0.24~1.6%と報告されていて、およそ100人に1人がかかる病気です。

双極性障害について簡潔に知りたい方は、以下をお読みください。

双極性障害(躁うつ病)の症状

双極性障害はその症状により、4つの病相(状態)に分けることができます。

- 躁病相(状態)

- 軽躁病相(状態)

- うつ病相(状態)

- 混合病相(状態)

これらの状態を不安定に繰り返すことを、ラピッドサイクラーといいます。ここではそれぞれの状態での症状と、ラピッドサイクラーについてみていきましょう。

躁病相の症状

自覚することなく、高まった気分や活力に基づいて行動します。エネルギーの高まりが周りから見ていても明らかで、仕事や家庭でも大きな支障が認められるような状態です。

躁状態での一番の問題は、このような状態にもかかわらず自分が病気であることに気づきません。このことを病識がないといいますが、病識のなさがさらに問題を大きくしてしまい、以下のようなことをしてしまいます。

- 不要な物を大量に買ったり、衝動的に高額な買い物をする

- 危険な投資や事業計画をしてしまう

- 社長に直訴したり、上司に怒鳴り散らしたりする

- 昼夜問わず友人や家族に連絡をする

- 見ず知らずの人と性行為におよんでしまう

躁症状は、周りからみても明らかに異様に感じます。躁症状に認められる基本症状と、それによって生じる周辺症状をみてみましょう。

【基本症状】

- 気分高揚・爽快気分:気分がスッキリし、ハイテンションに

- 易怒性・易刺激性:些細な事に敏感になり、怒りっぽくなる

- 活動性の亢進:1日中活動しても疲れにくい

【周辺症状】

- 自尊心の肥大:何でもできるような気持ちになる

- 誇大妄想:自分は特別だという根拠のない思い込み

- 観念奔逸:次々とアイデアが出てきて、話がまとまらない

- 注意散漫:外からの刺激に気を取られてしまう

- 焦燥感:落ち着きのなさや焦りがみられる

- 多弁:人が話すのをさえぎって話す

- 行為心迫:何か行動をしなければいられなくなる

- 社交性の増加:友人や見知らぬ他人と交流をとろうとする

- 浪費:不要なものに大金を使ってしまう

- 性欲の亢進:普段にはみられない性的な乱れがある

- 睡眠欲求の減少:睡眠をとらなくても疲れを感じない

軽躁病相の症状

軽躁状態では気分や活力の高まりは認められますが、躁状態と比べると症状が軽度になります。

本人としても「調子がよいこと=普通」と感じてしまうため、あまり気づかれないことが多いです。

ときには仕事や社交性に良い面が発揮されて、成果をあげたり魅力的な人物と映ったりします。不適切な行動につながることは少ないのですが、良く知っている方からは「人が変わった」ように感じます。

ストレスがかかった時に、気分を高揚させて自分の身を守ろうとすることもあります。例えば徹夜をしているときに、むしろ頭が冴えてくるようなときです。

こういったストレスへの防御機制としての気分高揚を躁的防衛といいますが、軽躁状態とは異なって人格までは変わりません。

このような軽躁状態が続くのは数日ほどで、気分の波があるような他の病気とも見分けがつきにくいです。

ですが軽躁状態のある方では衝動性が強く、躁状態よりも自殺される方が多いともいわれ、苦しみの深い状態になります。

うつ病相の症状

双極性障害で苦しみを感じるのは、うつ状態のときになります。双極性障害のうつ状態は、うつ病の症状と基本的には変わりません。

- 抑うつ気分:気分の落ち込み

- 興味や喜びの喪失:自然にでてくる興味や感情がなくなる

- 易疲労感:疲れやすさを感じる

- 食欲の異常:食欲低下や過食

- 睡眠障害:不眠や過眠

- 意欲・気力低下:何かをしようという気持ちが起こらない

- 思考力低下:物事を考えて決断ができない

- 自責感や無価値観:過剰に自分を責め、自己肯定できない

- 希死念慮:繰り返し死ぬことを考える

基本的には同じような症状ですが、うつ病と双極性障害のうつ状態では違いもあります。この点については、診断のところで後述します。

躁うつ混合病相の症状

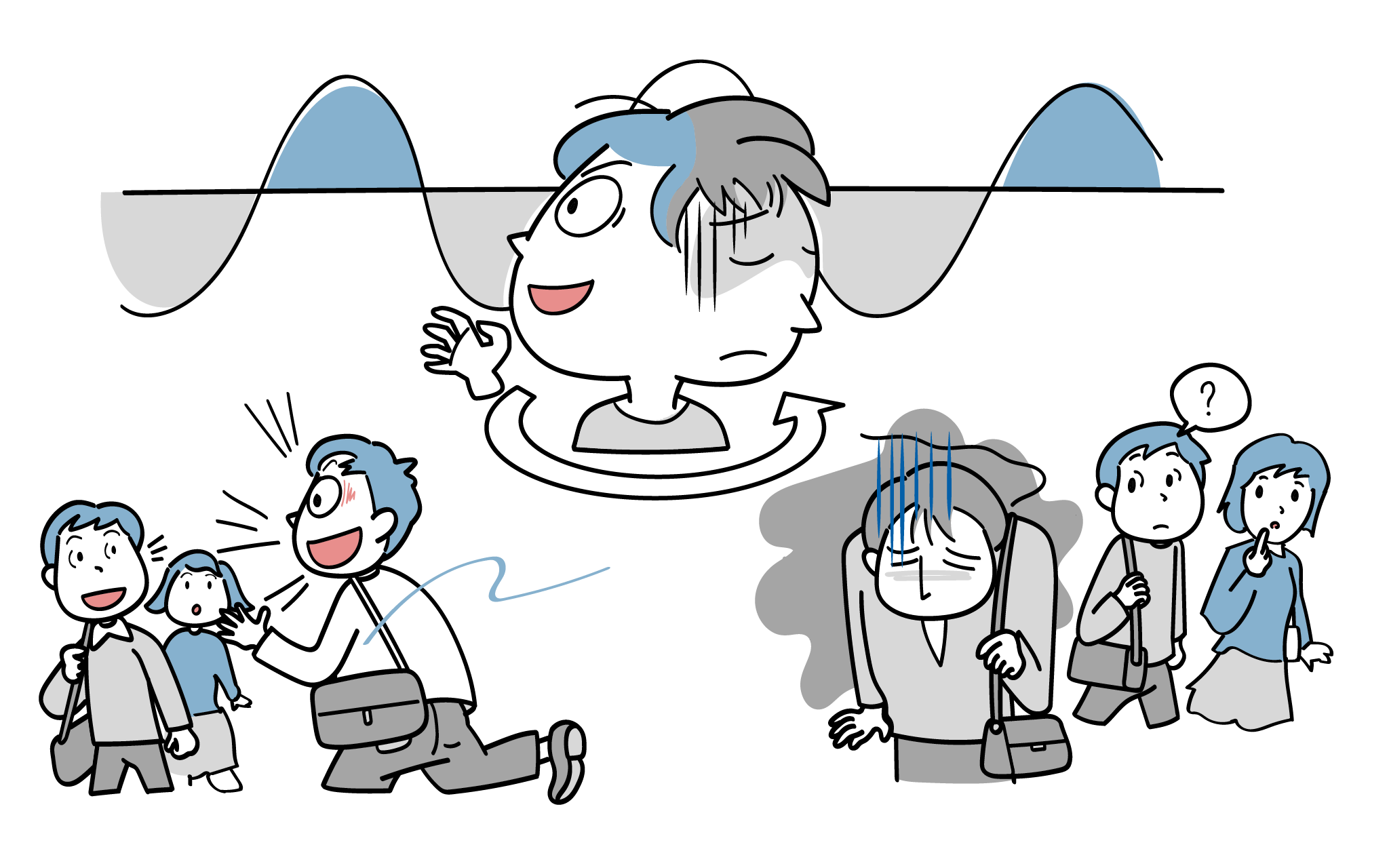

双極性障害では、躁状態とうつ状態が入り混じることがあります。この状態を「躁うつ混合状態」とか「混合状態」といったりします。

気分や思考、行動がバラバラで、非常に苦しい状態になります。通常のうつ病であれば、気分は落ち込んでエネルギーが低下して、活動もできなくなります。

混合状態では、気分は落ち込んでいても動けてしまったり、動けなくても不安や焦りだけが強まってしまいます。焦燥感とイライラ感が強く非常に不安定で、衝動性も高まりやすいです。ですから自殺のリスクもあるのです。

このような混合状態は、躁からうつ、うつから躁などに移っていくときに起こることがあります。抗うつ剤を使うことで誘発されてしまうこともあります。

ラピッドサイクラー

ラピッドサイクラー(急速交代型)とは、躁状態とうつ状態のサイクルを急速に繰り返す状態のことをいいます。

双極性障害ではうつ状態が非常に長く、数カ月から数年単位で続くこともあります。ラピッドサイクラーでは1年間で4回以上にわたって、躁状態や軽躁状態とうつ状態を繰り返します。

ラピッドサイクラーでは気分の上がり下がりが大きく、めまぐるしく上下する気分に患者さんに対する負担は非常に大きいです。

ラピッドサイクラーは、

- 抗うつ剤

によって引き起こされることが多いです。抗うつ剤によって躁とうつの周期が短くなることがあります。また抗うつ剤を急にやめてしまうことも、発症のきっかけになることがあります。

それ以外にラピッドサイクラーになりやすいケースとして、

- 女性

- 甲状腺機能低下(60%以上で認められる)

- 双極性障害2型

などが関係しているといわれています。

双極性障害ではうつ状態が長い

双極性障害の症状の特徴として、うつ状態が長いというのがあげられます。

双極性障害と診断された患者さんを10年以上にわたって追跡し、それぞれの状態の割合を調べた研究があります。

双極性障害Ⅰ型(12.8年の追跡)では、

双極性障害Ⅱ型(13.4年の追跡)では、

このようになっています。みていただくと、うつ病相の長さが目立つと思います。双極性障害の患者さんでは、苦しみの深いうつ状態で悩むことが多いのです。そして気分の波は非常につらく、自殺を考えてしまう方も少なくない病気です。

ですからうつ状態が治らずに続いている場合は、双極性障害の可能性も考えていく必要があります。

双極性障害は合併症が多い

双極性障害は非常に苦しみの深い病気です。気分の波と付き合っていくことが必要になる病気で、その苦しみの中で複数のこころの病を抱えてしまう方も多いです。

合併症としては、様々な不安障害、摂食障害、アルコールなどの依存症、パーソナリティ障害などが多く認められます。合併症については、双極性障害Ⅱ型の方がⅠ型よりも多く認められます。

不安障害は最も多く、およそ75%の方に何らかの不安障害が合併しているといわれています。アルコールや薬物などへの依存も多く、双極性障害Ⅰ型で50%以上、Ⅱ型で37%という報告もあります。

摂食障害は、拒食症よりも過食症になる方が多いです。双極性障害Ⅱ型で特に多く、14%の方に認められるという報告があります。

また気分の波に翻弄される中で物事のとらえ方が極端になり、対人関係も不安定になることがあります。そういった生きづらさが性格として固定されてしまい、境界性パーソナリティ障害などを合併することもあります。

こうした双極性障害の合併症の多さが、治療だけでなく診断も難しくしています。先ほど述べたようにうつ状態が長いということもあり、年単位の経過のなかで双極性障害と診断されることも少なくありません。

双極性障害の遺伝と性格

双極性障害は、遺伝傾向があるといわれています。そして双極性障害になりやすい性格も知られています。ご紹介していきましょう。

双極性障害を診断するにあたっては、「血のつながりのある親族に気分の波がある方はいますか?」という質問を必ず行います。

親が双極性障害である場合は、子どもは5~10%で双極性障害(およそ10倍のリスク)といわれています。遺伝と環境の影響をみていくときに、双子の研究をおこないます。双子は同じような環境で養育されていますが、一卵性双生児と二卵性双生児を比較すると、明らかに遺伝の影響が強いことがわかっています。

また双極性障害は、なりやすい性格傾向も知られています。ドイツの精神科医クレッチマーは循環気質と呼びましたが、

- 社交的で人間味あふれ、他人への気配りも上手

- 親しみやすく、周囲と同調しようとする

といった性格傾向になります。その一方で1930年代に日本の下田光造は、責任感が強く熱心で、熱しやすく冷めにくい性格である執着気質が関係していると提唱しています。

こういった性格傾向は、どちらも心のバランスを崩しやすいといえます。上手く自分を大事にしながらコミュニケーションをとったり、熱中しすぎないように一呼吸おけるようになることなど、傾向がある方は少し意識をしてみてもよいかもしれまん。

遺伝や性格というと変えられないものと感じてしまうかもしれませんが、決して悪い側面だけではありません。循環気質は社会性につながりますし、プラスに向かえば、社会的にも成功につながります。それこそ起業家や芸能人などの有名人にも、双極性障害の方は少なくありません。

双極性障害(躁うつ病)の原因

このように双極性障害は遺伝の影響が強いといわれており、性格傾向なども原因となるといわれています。ですがそれ以外にも、様々な環境要因が重なることで双極性障害を発症すると考えられています。

双極性障害につながる環境要因としては、

- 養育環境

- 社会生活でのストレス

- 生活リズムの乱れ

これらがあげられます。

幼少期に親を失った方は気分障害の発症率が高いという報告がされており、親の養育やかかわり方は双極性障害の要因として大きく関係していると思われます。

幼少期のストレスは、ストレスに対する弱さ(脆弱性)につながってしまうことがわかってきており、幼少期に十分な愛情を受けて育つことが重要と言われています。とくに母親との関係性は非常に重要です。

感情表出が多い(High Expressed Emotion:HEE)家族では、病気が不安定になることも知られています。家族が本人に対して批判的であったり、過保護であったりと感情的な関りが強すぎることは、双極性障害の発症要因ともなります。

もちろん、家族によるストレスだけではありません。学校や友人、職場などの社会生活の中で、様々なストレスがあります。ストレスも決して悪いことばかりでなく、進学や昇進などの良い方向での大きな変化もストレスになりえます。

双極性障害では、生活リズムの乱れも影響として少なくありません。生活リズムが乱れると自律神経のバランスも崩れてしまいます。

このように双極性障害は何らかの脳の機能的異常が背景にあるといわれていますが、遺伝要因に様々な環境要因が重なり発症すると考えられています。

双極性障害(躁うつ病)の診断基準をチェック

双極性障害の診断は専門家でも非常に難しいです。例えば調子が良いことは普通のことと感じて見逃してしまう場合や、双極性障害は合併症が多いためです。

見逃さないようにするには双極性障害の疑いをもち、注意して診ていくことが大切です。また抗うつ剤の反応が悪く治療がうまくいかない際に双極性障害を疑ってみることも大切です。

双極性障害の診断基準をチェックしてみましょう。

- 双極性障害Ⅰ型:躁病エピソード+抑うつエピソード

- 双極性障害Ⅱ型:軽躁病エピソード+抑うつエピソード

躁病エピソード

- 気分が持続的に異常に高揚し、開放的、易怒的になる。亢進した活動や活力がある。このような期間が少なくとも1週間、ほぼ毎日続く。

- 以下のうち少なくとも3つ(気分が易怒性のみでは4つ)を認める。

①自尊心の肥大・誇大

②睡眠欲求の減少

③普通より多弁・しゃべり続けようとする切迫感

④観念奔逸・いくつもの考えがわいてくる

⑤注意散漫

⑥目標志向性の活動・精神運動焦燥

⑦まずい結果につながる活動に夢中になること - 社会的・職業的機能に著しい障害を引き起こしている

- 何らかの物質によるものではない

軽躁エピソード

- 気分が持続的に異常に高揚し、開放的、易怒的になる。亢進した活動や活力がある。このような期間が少なくとも4日間、ほぼ毎日続く。

- 以下のうち少なくとも3つ(気分が易怒性のみでは4つ)を認める。

①自尊心の肥大・誇大

②睡眠欲求の減少

③普通より多弁・しゃべり続けようとする切迫感

④観念奔逸・いくつもの考えがわいてくる

⑤注意散漫

⑥目標志向性の活動・精神運動焦燥

⑦まずい結果につながる活動に夢中になること - 症状がないときとは異なり、明らかに機能的変化がある

- 変化が他者から観察できる

- 社会的・職業的に著しい障害を引き起こしたり、入院を必要とするほどではない

- 物質によるものではない

抑うつエピソード

- 以下の症状のうち5つが2週間の間に認められ、そのうち少なくとも一つは①か②

①抑うつ気分

②興味や喜びの喪失

③体重の増減・食欲の異常

④睡眠障害

⑤精神運動焦燥・精神運動制止

⑥疲労感・気力低下

⑦無価値観・罪責感

⑧思考力低下・集中力低下

⑨希死念慮 - 苦痛が明らかか、社会的・職業的な機能障害を認める

- 物質によるものではなく、その他の病気によるものでもない

双極性障害の診断は難しい

これまで、双極性障害の診断は難しいとお伝えしてきました。その理由をまとめると、以下の4つになります。

- 「調子が良いこと=普通」と認識してしまう

- うつ状態の方が圧倒的に長い

- うつ状態は見分けがつきにくい

- 双極性障害は合併症が多い

これらを受けて、双極性スペクトラム障害という考え方が提唱されています。気分の波のある病気をひっくるめて考えていく概念です。双極性障害を疑うべき症状とあわせて、お伝えしていきましょう。

双極性障害を疑う症状

うつ状態では、双極性障害かどうかを見極めるのは非常に難しいです。症状の違いがあったとしても、後から気づかされることも少なくありません。

双極性障害の診断をしていくには、

- 治療のはじめに疑うこと

- 治療効果が不十分なときに疑うこと

の2つが大切です。疑って初めて、症状がみえてきます。

双極性障害を疑う症状や特徴とはどのようなものがあるでしょうか。双極性障害(114名)とうつ病(334名)を比較して分析したJET試験をご紹介します。

この研究によれば、

- 抗うつ剤による躁転

- 混合状態があること

- 1年で2回以上の繰り返し

- 初発年齢が25歳未満

- 自殺企図歴

これら5つが特に関連が強いとされていて、2つ以上あれば疑いが強くなるとされています。これは臨床的な印象とも合致します。

それ以外にも、

- 症状が変化しやすい(易変性)

- 気分反応性を認める(部分性)

- 過眠や過食がみられる(不全性)

- 不安や焦燥感が強い

- 身体の症状が少ない(頭痛や腰痛など)

- 幻覚や妄想がみられる

- 双極性障害の家族歴がある

- 季節性がある(冬季うつ病)

- 産後うつ病である

こういった特徴が双極性障害と関連が強いといわれています。

非定型うつ病(いわゆる新型うつ病)と症状が重なる部分も多く、間違われることも少なくありません。

双極性スペクトラム障害という考え方

これまでは、

- うつ病:単極(うつ)の病気

- 双極性障害:双極(躁とうつ)の病気

という2つに分けて診断してきました。

しかしながら近年、双極性スペクトラムと考える概念がアキスカルらによって提唱されています。気分障害は、双極性(bipolarity)の強さの違いと考えていきます。

双極性スペクトラムとは、波長が異なることで色が変わって見える虹のように、連続性がある病気と考えるようになってきました。これによって双極性障害の概念は拡大しています。

これには功罪両面あります。良い面としては、

- 抗うつ剤が不用意につかわれない

- 再発予防の観点から継続的な治療につながる

こういったことがあげられます。それに対して悪い面としては、

- 過剰診断につながりかねない

- 必要な方に抗うつ剤を使いにくい

こういった点が懸念されています。

また、本質的には他の原因があり、気分の波につながっている病気もあります。例えば、

- 境界性パーソナリティ障害

- ADHD

などになります。診察を重ねていくうちに、少しずつ病気の本質が見えてくることがあります。

双極性障害(躁うつ病)の治療

双極性障害という病気は、長期間にわたって症状を繰り返す病気です。このような病気であるがゆえに、無くそうと必死になって頑張ろうとすると、ますます苦しみが深くなっていきます。

双極性障害を治療していくには、病気を受け入れて、つきあっていくという気持ちに切り替えていただく方が症状が安定します。双極性障害とは戦うのではなく、つきあっていこうという考え方の方がうまくいくのです。

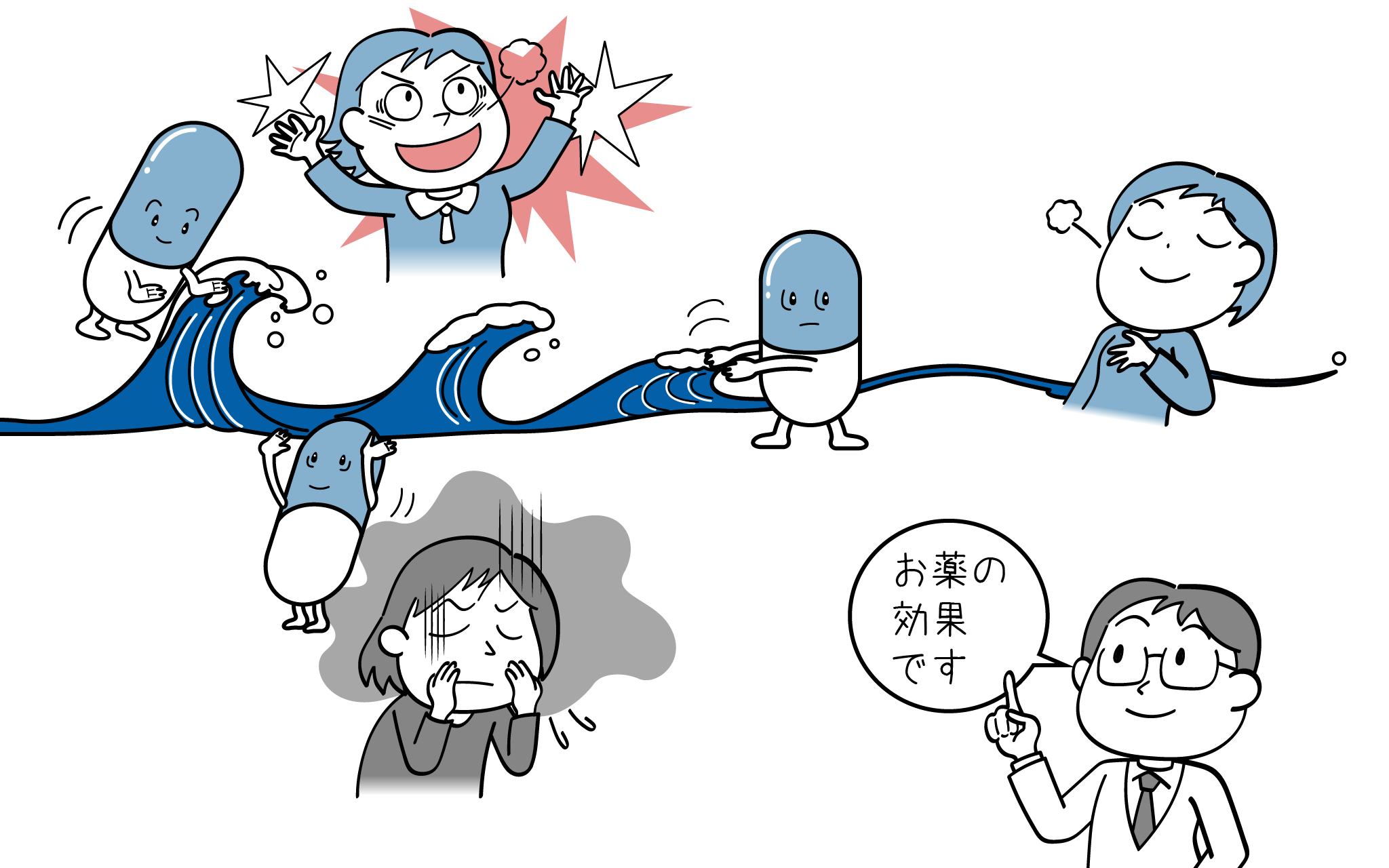

双極性障害は原因はよくわかっていないのですが、何らかの脳の機能的異常によって気分に波が生じると考えられています。このため、お薬によって気分を安定させることが大切です。

そして双極性障害は病状の受け止め方に、本人と周囲にずれがある病気です。

- 躁状態:本人は気分が良いが、周囲は疲弊する

- うつ状態:本人はつらいが、周囲は休める

そして気分の波が患者さんを苦しめます。このためリスクを冒さず、周囲にも負担の少ない「低め安定を目指す治療」がゴールとなっていました。

近年はお薬の選択肢が広がり、患者さん自身が治療に取り組むことで、「ちょうどいいところで安定を目指す治療」に変わりつつあります。そしてお薬で気分の波を小さくしていき、「さざ波」と上手く付き合っていくことを目指します。

そのためには、以下のことを理解していく必要があります。

- 治療は継続的に受けなければならない

- お薬は焦らずに使っていく必要がある

- 規則正しい生活をする

- ストレスとのつきあい方を知る

- 病状の移り変わりの状態をしっかり掴んでおく

- 社会生活を少しずつ広げていく

双極性障害のお薬の役割と治療ゴール

双極性障害を治療にあたって、お薬は2つの目的で使われます。

- 躁やうつの症状を改善する(振れ幅を小さくする)

- 気分の波を少なくする

躁状態やうつ状態は、今まさに何とかしなければいけません。躁状態では本人の問題意識がなくても、家族や仕事で大きなトラブルにつながりかねません。うつ状態は、本人の苦しみが深いです。気分の振れ幅を小さくする必要があるのです。

それだけでなく、双極性障害では気分の波を少なくしていく必要があります。それぞれの病相を少なくすることが、双極性障害の再発予防になります。

双極性障害の治療薬には、大きく3つの役割が期待していきます。

- 躁状態の改善

- うつ状態の改善

- 再発予防

このような治療薬としては、「気分安定薬」と「抗精神病薬」が中心となります。

双極性障害で使われるお薬とは?

双極性障害では気分の波を小さくする(抗うつ効果・抗躁効果)だけでなく、気分の相を少なくすること(再発予防効果)が重要です。

- 躁状態の改善

- うつ状態の改善

- 再発予防

を期待して、気分安定薬と抗精神病薬が中心に使われます。

それ以外にも、甲状腺ホルモン剤やドパミン受容体作動薬が補助的に使われます。単剤では使いませんが、抗うつ剤が使われることもあります。

気分安定薬

気分安定薬は、抗躁効果・抗うつ効果・再発予防効果の3つが期待できるお薬です。

このような薬としては、以下の4つの薬があげられます。

- リーマス(一般名:炭酸リチウム)

- デパケン(一般名:バルプロ酸ナトリウム)

- ラミクタール(一般名:ラモトリギン)

- テグレトール(一般名:カルバマゼピン)

詳しくは、気分安定薬についてをお読みください。

抗精神病薬

抗精神病薬は、抗躁効果や抗うつ効果を認める薬が多く、最近では再発予防効果も報告されています。

双極性障害によく使われる抗精神病薬としては、以下の5つの薬があげられます。

- セロクエル(一般名:クエチアピン)

- ジプレキサ(一般名:オランザピン)

- エビリファイ(一般名:アリピプラゾール)

- リスパダール(一般名:リスペリドン)

- ロドピン(一般名:ゾテピン)

詳しくは、抗精神病薬についてをお読みください。

その他のお薬

その他にも、

- 甲状腺ホルモン剤(チラージンS)

- ドパミン受容体作動薬(パーロデル・ビシフロール)

- 抗うつ剤(リフレックス/レメロン・ジェイゾロフトなど)

などが使われることがありますが、あくまで補助的な位置づけです。

甲状腺ホルモン剤は急速交代型(ラピッドサイクラー)や難治性うつ病の治療に使われることがあります。ですが代謝が高まるため、心臓に問題がある方や糖尿病の方には注意が必要です。

ドパミン受容体作動薬は、うつ状態に対して効果が期待できます。前頭葉でのドパミンが増加し、うつ状態の改善が期待できると考えられています。ですが長期に服用することで、心臓弁膜症のリスクが高まることが報告されています。

トータルで考えて、どちらも第三選択の治療となっています。それ以外にも、抗うつ剤が使われることがあります。

双極性障害で抗うつ剤を使うべきなのか

専門家によっても意見がわかれますが、双極性障害でも抗うつ剤が使われることがあります。

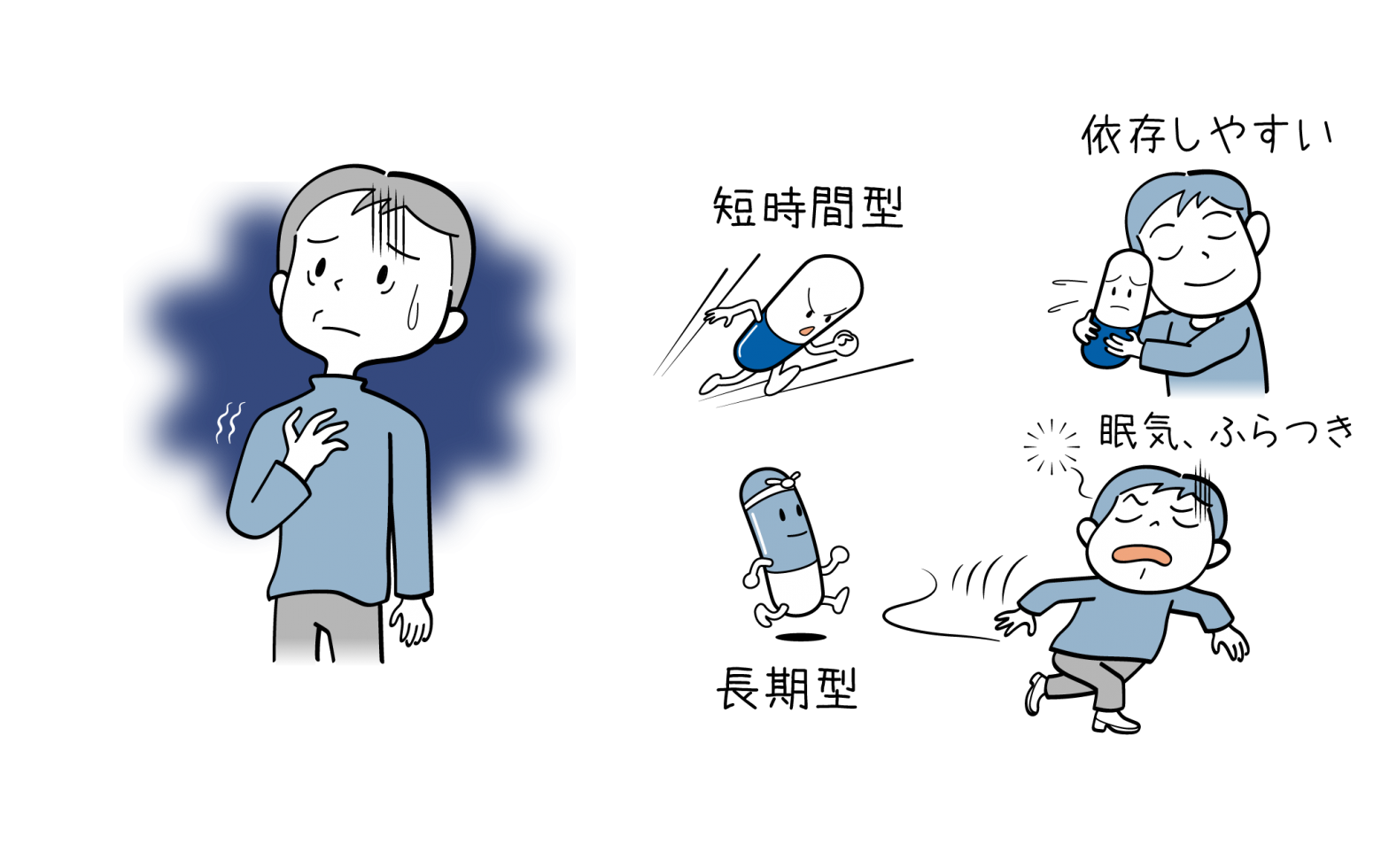

双極性障害には抗うつ剤の効果が乏しいことが多いだけでなく、

- 躁転

- 急速交代化

- 自殺

といったリスクを高めてしまいます。

しかしながら、

- うつ状態の改善が乏しいとき

- 不安障害などの合併症があるとき

では抗うつ剤が選択肢にあがることがあります。

双極性障害の治療薬では、うつ状態に効果が期待できるお薬が少ないことがあります。うつ状態は患者さん本人の苦しみが深いので、何とかしなければなりません。不安障害による生活への支障が大きい場合、まずは気分の安定を図ります。抗精神病薬や抗不安薬でも改善しない場合は、抗うつ剤が選択肢にあがります。

双極性障害に抗うつ剤が使っていく場合には、以下のことを意識していく必要があります。

- 双極性障害Ⅱ型に限って使う(Ⅰ型には使わない)

- 気分安定薬や抗精神病薬で効果が不十分なときだけ

- 必ず気分安定薬や抗精神病薬と併用する

- NaSSAかSSRI(ジェイゾロフトなど)を単剤とする

- うつ状態の改善に一時的に使う

- 急速交代化が疑われたらすぐに中止

双極性障害の病相による薬の使い分け

双極性障害では、それぞれの病相(状態)ごとにお薬を使い分けていく必要があります。

- 躁病相:抗躁効果が期待できるお薬中心

- うつ病相:抗うつ効果が期待できるお薬中心

- 寛解期(落ちついているとき):再発予防効果を期待できるお薬中心

躁状態

躁状態のお薬は、その症状の程度によってスピード感が異なります。

直ちに気分を鎮める必要があるような躁状態では、抗精神病薬を中心に使っていきます。気分安定薬よりも即効性がありますが、抑えすぎてしまって、うつ転してしまうこともあります。

再発予防効果を期待して、気分安定薬と併用していくことも多いです。そして躁状態が落ちついてきたら、抗精神病薬を減量していきます。

少し時間をかけて治療することができる軽躁状態では、自然に気分を落ちつけてくれる気分安定薬を使っていきます。

気分安定薬の中では、リーマスかデパケンの単剤が推奨されています。ピュアな躁状態であればリーマス、イライラしていたり複雑な躁状態にはデパケンの方が効果が期待できます。

また、ラピッドサイクラーではリーマスが効きにくく、デパケンの効果が期待できます。

うつ状態

双極性障害のうつ状態に効果が期待できるお薬としては、

- リーマス(一般名:炭酸リチウム)

- ラミクタール(一般名:ラモトリギン)

- セロクエル(一般名:クエチアピン)

- ジプレキサ(一般名:オランザピン)

の4つがあげられています。

このなかでもセロクエルの抗うつ効果のエビデンスが高く、日本では適応外ではありますが、ガイドラインでは推奨されています。リーマスとラミクタールの併用も推奨されています。

このように双極性障害のお薬では、うつ状態に対する治療選択肢が限られてしまいます。このため患者さんによっては、抗うつ剤が使われることがあります。

比較的リスクが少ないお薬として、

- NaSSA:リフレックス/レメロン(一般名:ミルタザピン)

- SSRI:ジェイゾロフト(一般名:セルトラリン)など

が使われることが多いです。

寛解期

気持ちが落ち着いているときは、再発予防を考えていく必要があります。

再発予防効果として最も推奨されているのは、リーマスになります。双極性障害は苦しみの深さから死にたいと思い詰めてしまう方も少なくないですが、リーマスだけは自殺予防効果も実証されています。

それ以外にも再発予防効果が認められるお薬として、

- デパケン(一般名:バルプロ酸)

- ラミクタール(一般名:ラモトリギン)

- ジプレキサ(一般名:オランザピン)

- エビリファイ(一般名:アリピプラゾール)

- セロクエル(一般名:クエチアピン)

などがあります。

とくにラミクタールは、妊娠の可能性のある女性に使われることが多いです。催奇形性が少ないと報告されているためです。

うつ状態の改善のために抗うつ剤を使っていた場合は、できるだけ減量していきます。

双極性障害のお薬ではない治療法

双極性障害では再発予防のためにも、お薬だけでなく生活習慣も含めた心理療法が重要になります。

まずは双極性障害という病気の理解を深めて、自分自身の症状をモニタリングできるようにしていきます。

そして

- 認知行動療法(CBT):物事のとらえ方をみつめていく

- 対人関係・社会リズム療法(IP-SRT):2つのリズムを整える

を行っていくことで、再発予防につなげていきます。

認知行動療法

認知行動療法では、物事の評価や解釈の仕方(=認知)に注目する治療法です。その人の認知が生きづらくしている部分を見つけ出し、少しずつ修正していくのです。

極端になったものの考え方や受け止め方を、現実的で柔軟なものに変えていく療法です。

双極性障害の認知行動療法では、気分の変化によって認知も変わってしまいます。このため、気分の変化による思考や認知、行動パターンの変化そのものに注目して、それを最小限にしていくように意識していきます。

双極性障害では、気分の変化によって認知も変わってしまいます。そのため、気分の変化による認知や行動パターンの変化そのものに注目して、できるだけ変化を最小限にしていくように意識していきます。

まずは日々の出来事から、考え方のクセ(自動思考)を見つけ出していくことから始めていきます。

このようにして認知を振り返り、少しずつ自動思考で気分の変化に影響するものを修正していきます。

対人関係・社会リズム療法

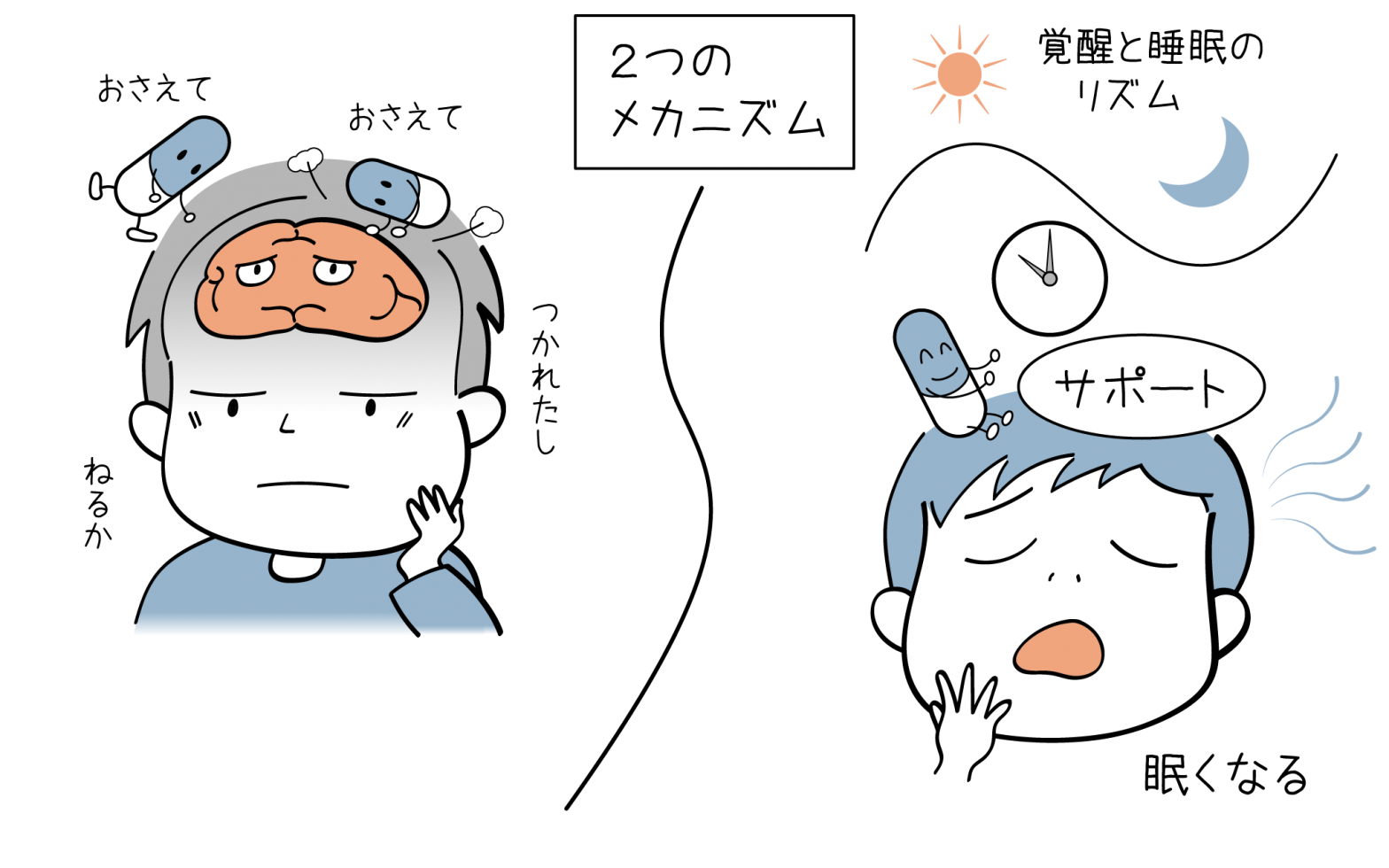

双極性障害では、2つのリズムが大切になります。

- 生活リズム

- 社会リズム

この2つに注目していくのが、対人関係・社会リズム療法になります。

双極性障害の患者さんでは、

- 睡眠を中心とした生活リズムの乱れ

- 対人関係を中心とした社会的な刺激の変化

が症状を不安定にさせる大きな要因となります。

双極性障害の対人関係・社会リズム療法では、この2つのリズムを整えることを目指します。

生活リズムはイメージしやすいかと思います。社会リズムは、人間関係のストレスを量としてとらえて、適切にコントロールできるようにしていきます。

このようにして、規則正しい生活リズムとバランスの良い対人交流を目指していきます。そのうえで少しずつ、直接の対人関係に目を向けていくようにします。

双極性障害の家族はどう支えればよいのか

一番重要な存在である家族の理解と支えがあると、本人の症状が安定します。

家族の方が病気に理解してくれるだけでも症状が悪化してしまうのを防げることもあります。その一方で、感情的になってしまうことは治療にとって逆効果です。

双極性障害は長きにわたって治療が必要な病気ですので、一緒に生活する家族も振り回されてしまいます。その中で感情的になることは、責められることではありません。

批判的であったり、過干渉であったりと家族の感情が強まると、本人のストレスが増してしまいます。家族も双極性障害という病気を理解していただき受け入れることで、本人の病状の安定にもつながります。

また、患者さんの状態によっても注意すべき対応が異なります。

軽躁状態であれば、本人は気分が良いことを自覚していることはあります。ですが主治医に相談することは少ないです。気になる場合は、主治医に客観的な情報を伝えましょう。(手紙だと主治医の抵抗も少ないかと思います。)

躁状態が強まっていくと、本人が病気であるという意識もなくなってしまいます。家族や周囲、本人に危険が差し迫っているときは、躊躇なく警察を呼ぶ必要があります。そこまでいかなくても通院を拒む場合は、主治医に相談して入院可能な医療機関を紹介してもらいましょう。

うつ状態では、普段と変わりなく接していただきながら、辛そうなときは無理をせずにそっとしておきましょう。励ましや気分転換は良い方向にはつながりません。

双極性障害は自殺される方も多い病気で、生きづらさを抱えながら日々を過ごしています。その中で、家族という絆は何よりの支えになります。

双極性障害は継続的な治療が必要

双極性障害という病気は、何らかの脳の機能的異常があることが考えられていますが、残念ながらその本質的な原因がわかっていません。

このため現状では、お薬によって症状を安定させることが大切です。そして物事のとらえ方を整理し、リズムを意識した生活をすることで少しずつ安定していきます。

ですから治療は非常に長くなりがちで、継続的な治療が重要になる病気です。気分の波によって失ってしまうものも少なくなく、非常につらい病気です。

しかしながらそのエネルギーが良い方向に向かうこともあり、うまく症状をコントロールしながら前向きに生きたいる方もたくさんいます。

双極性障害は継続的な治療が必要で、お薬による治療は非常に重要です。ぜひ専門家に相談して、継続的に治療を続けてください。

双極性障害Ⅰ型で入院したことがある方は、クリニックではなく病院での治療が望ましいです。双極性障害Ⅱ型では、メンタルクリニックで継続的な治療が可能です。

また双極性障害は、診断がなかなかつきにくい病気でもあります。気になる症状がある方は、ぜひ主治医に伝えてください。

【お願い】

「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。

診察をご希望の方は、受診される前のお願いをお読みください。

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(医療経験を問わない総合職)も随時募集しています。

(医)こころみ採用HP取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

カテゴリー:双極性障害(躁うつ病) 投稿日:2023年3月23日

関連記事

悲哀のプロセスとは?対人関係療法で扱う喪失体験への対応

大切な人を失う体験は、人生の中でも大きなストレスイベントであるとされています。 喪失体験を乗り越えていく過程では、行き場のない感情や身体症状など多様な反応が起こります。 人生における危機の一つといえますが、時間の経過とと… 続きを読む 悲哀のプロセスとは?対人関係療法で扱う喪失体験への対応

投稿日:

人気記事

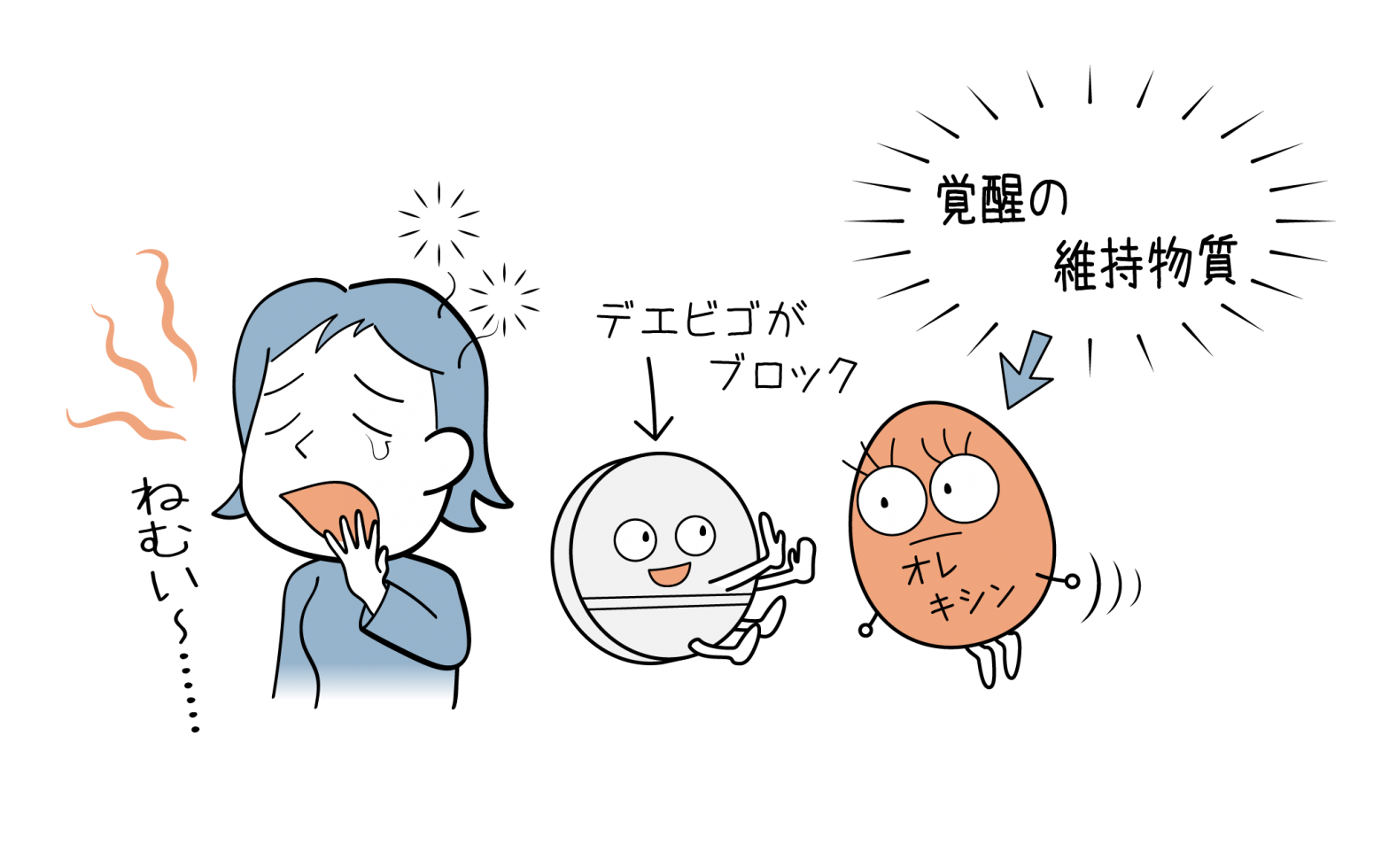

デエビゴ(レンボレキサント)の効果と副作用

デエビゴ(レンボレキサント)とは? デエビゴ(一般名:レンボレキサント)は、オレキシン受容体拮抗薬に分類される新しい睡眠薬になります。 覚醒の維持に重要な物質であるオレキシンの働きをブロックすることで、睡眠状態を促すお薬… 続きを読む デエビゴ(レンボレキサント)の効果と副作用

投稿日: