抗うつ剤の不眠と8つの対策

【お願い】

「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。

診察をご希望の方は、受診される前のお願いをお読みください。

抗うつ剤によって不眠になることも

抗うつ剤というと、心が落ち着くので「眠くなる」といったイメージがあるかもしれません。

ですがSSRIやSNRIなどの抗うつ剤を服用すると、不眠傾向になることがあります。

うつや不安で苦しんでいる方にとっては、不眠で苦しんでいることも多いです。

眠りが浅くなってしまったり、悪夢にうなされたりと、辛い副作用です。

ここでは、抗うつ剤の不眠がなぜ生じるのか、その原因と対策を考えていきましょう。

※抗うつ剤について概要を知りたい方は、『抗うつ剤(抗うつ薬)とは?』をお読みください。

※抗うつ剤の副作用全体について知りたい方は、『抗うつ剤によくある副作用と対策とは?』をお読みください。

抗うつ剤で不眠が生じる原因

抗うつ薬は、セロトニン・ノルアドレナリン・ドパミンといった脳内の物質を増やすことで効果がでてきます。

ですが、お薬はさまざまな物質に作用し、睡眠に関係する物質にも影響をあたえます。

ここではまず、睡眠と覚醒に影響を及ぼす脳内物質に関してみていきましょう。

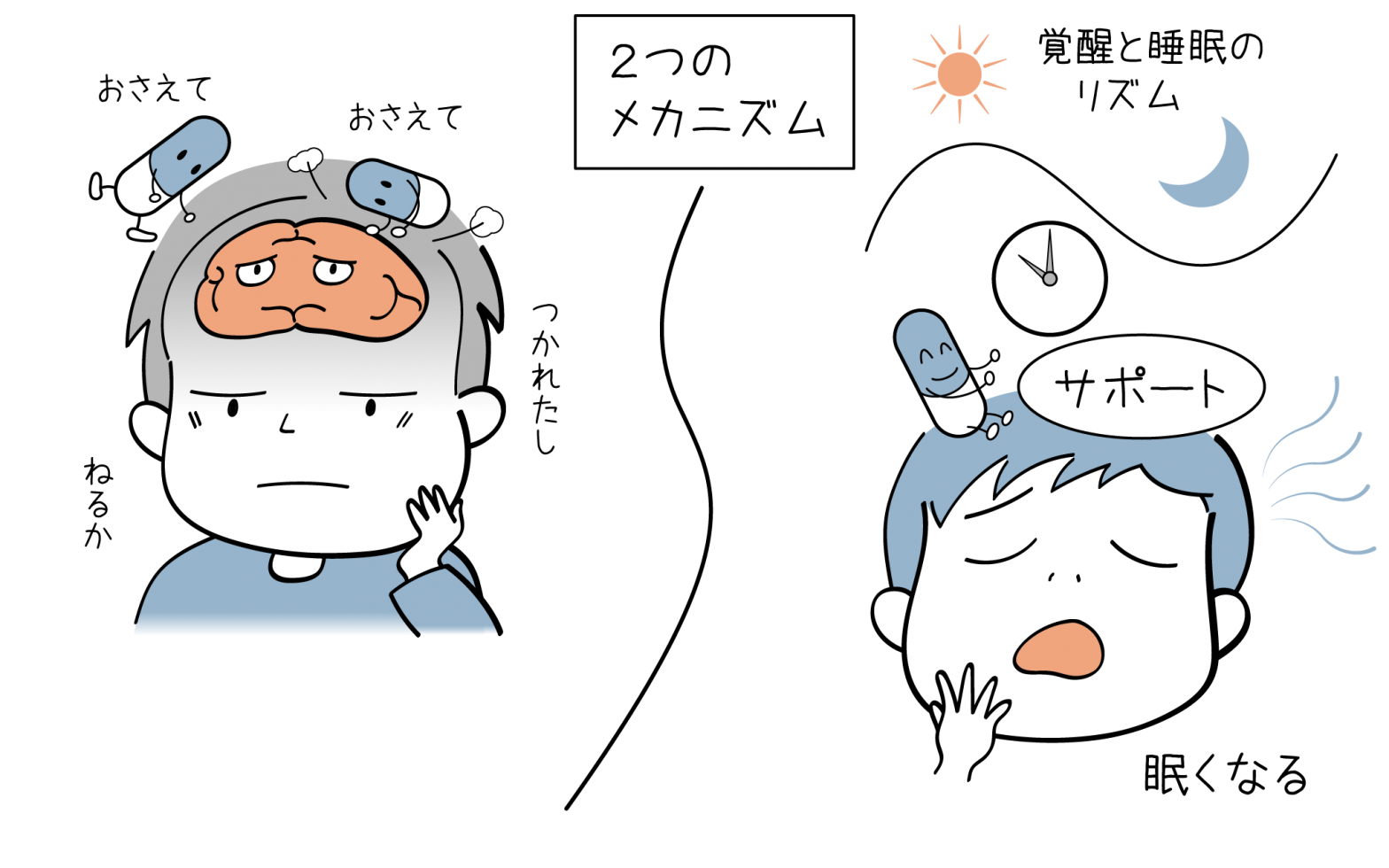

眠気にはいろいろな脳内物質が関係しています。

睡眠に働く物質:GABA

覚醒に働く物質:セロトニン・ノルアドレナリン・ドパミン・ヒスタミン・アセチルコリン

これらの物質にどのように薬が影響するかを考えると、副作用として不眠が出やすいかがわかります。

抗うつ剤がターゲットとするモノアミン(セロトニン・ノルアドレナリン・ドパミン)はいずれも、覚醒方向に働く物質になります。

ですから覚醒しやすくなってしまい、不眠の副作用が生じてしまうことがあります。

ノルアドレナリンやドパミンは、覚醒させるイメージが理解しやすいかと思います。

セロトニンに関しては、セロトニン2A受容体が刺激されると、睡眠が浅くなってしまうことがわかっています。

抗うつ剤による不眠の8つの対策

抗うつ剤による不眠の副作用が認められた時には、以下のような対処方法があります。

- 様子を見る

- 睡眠習慣を意識する

- 自律訓練法

- 増量のペースを緩める

- 薬の飲み方を変える

- 眠りが深くなる抗うつ薬を併用

- 睡眠薬の併用

- 他の抗うつ薬に変更する

具体的にお伝えしていきます。

様子を見る

身体は少しずつお薬に慣れていきます。ですから、生活に支障が少なく、何とかなる眠気でしたらガマンして様子をみていくのも方法です。

抗うつ剤を飲み始めてすぐの不眠でしたら、多くの方が1~2週間するうちに慣れていきます。

ガマンする選択をされた方は、薬を使わないアプローチをできるだけやってみましょう。

睡眠習慣を意識して、自律訓練法などのリラックス法を行っていきましょう。

睡眠習慣を意識する

不眠の原因はお薬の作用だけではありません。なかには薬を飲んでいるという不安から、不眠になってしまう方もいらっしゃいます。

お薬は身体に少しずつ慣れていきますので、まずは睡眠習慣を整えることからはじめましょう。

睡眠の質を高めていくには、大きく3つのポイントがあります。「リズム・体温・自信」の3つです。これを意識した睡眠習慣を心がけることで、睡眠が安定します。

人間には体内時計のリズムがあります。このリズムを大事にして眠ることで、より質のよい睡眠がとれます。

体温に関しては、深部体温が高いところから下がる時、もっとも眠りにつきやすいといわれています。

ですから、寝る前に体温を高め、眠りについてから熱を逃がしてあげるよう工夫しましょう。

自信も大事です。眠りに不安をもつと、ますます寝付けなくなってしまいます。ですから、寝ることに自信をもつようにしましょう。

※睡眠について詳しく知りたい方は、『不眠症(睡眠障害)の症状・診断・治療』をお読みください。

自律訓練法

リラックス状態を自分で作っていく方法に、自律訓練法があります。「今日もまた眠れないかもしれない」といった不安が強い方には、この方法をやってみてください。

呼吸を整えて、その後にリラックス状態をイメージしながら身体にしみこませていきます。

次第にリラックス状態ができていきますので、そのまま寝落ちしてしまいましょう。

副作用も特にありません。不安や不眠で悩まれている方だけでなく、日頃のストレスを和らげるためにもとても有効です。

※詳しく知りたい方は、『自分でできる!自律訓練法の効果』をお読みください。

増量のペースを緩める

増量のペースが早いことが不眠の原因と考えられる場合は、増やすペースを遅らせるのもひとつの方法です。

身体が慣れていく時間を作っていきます。

お薬の量を減らして、少しずつ増量してみましょう。

薬の飲み方を変える

お薬の飲み方の工夫することで、軽減することもあります。

ただ、抗うつ剤は作用時間が極めて長いことが多いです。このため、飲み方の工夫をしても変化がないこともあります。

夕方や夜に薬を飲むことで不眠につながっていると感じる場合は、朝に服用するようにしてもよいかも知れません。

眠りが深くなる抗うつ薬を併用

抗うつ剤で不眠が生じる原因として、セロトニン2A受容体の刺激作用があります。

このセロトニン2A受容体をブロックしてくれるお薬があれば、副作用は軽減して眠りが深くなるはずです。

また、セロトニン2A受容体に作用できないセロトニンが、抗うつ効果が期待されるセロトニン1A受容体にくっつきます。このため、抗うつ剤の効果増強も期待できます。

もう少し抗うつ剤の効果も期待したいような時には、セロトニン2A受容体をブロックするお薬を併用していくことが理に適っています。

四環系抗うつ薬のテトラミドやデジレル/レスリン、新しい抗うつ薬のNaSSAのリフレックス/レメロンがこのタイプになります。

これらの薬は睡眠を深くするので、鎮静系抗うつ薬と呼ばています。

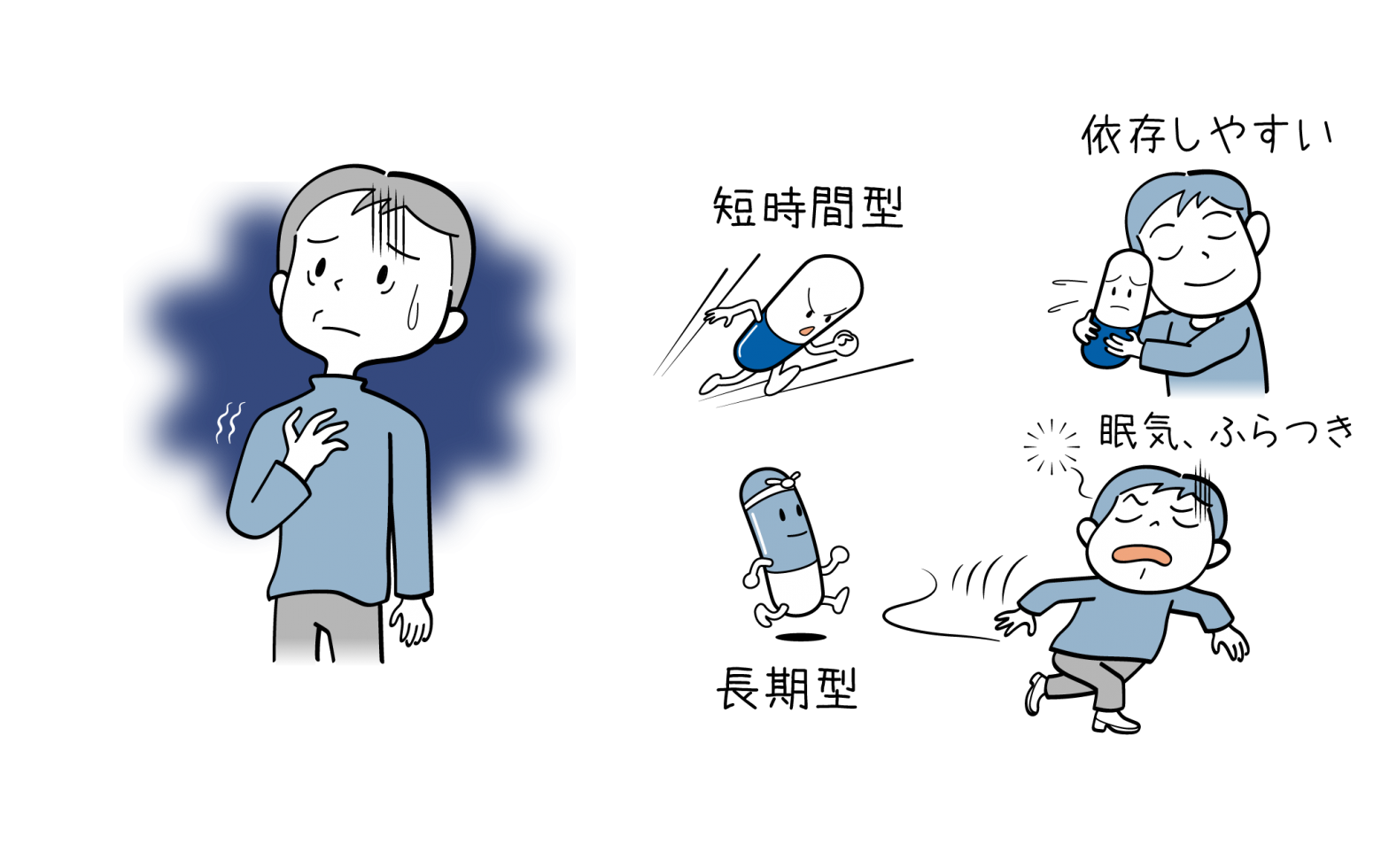

睡眠薬を併用する

どうしても不眠を改善できないときは、睡眠薬を併用することもあります。

その際は、できるだけ少ない量から使うようにします。できるならば頓服から使っていきます。

睡眠薬は、現在はさまざまな種類が発売されています。不眠の状態によって、適切な睡眠薬を選んでいきます。

※詳しく知りたい方は、『睡眠薬(睡眠導入剤)の効果と副作用』をお読みください。

他の抗うつ薬に変更する

どうしても抗うつ剤があわずに不眠が強くなってしまう時は、他の抗うつ薬への変更も検討します。

鎮静系抗うつ薬に変更すれば睡眠状態は改善されることが多いです。

ですが、日中に眠気やふらつきが出てしまうことも多く、生活に支障がある方はリスクを考えていかなければいけません。

同じタイプの抗うつ剤に変更しても意味がないように思うかもしれませんが、どのお薬が身体に合うかは相性もあります。

理論だけでは説明できないことも多く、例えば同じSSRIでも不眠よりも眠気が強くなることもあります。

抗うつ剤と不眠の副作用

不眠になる原因としては、セロトニン以外にもノルアドレナリンが関係しています。ノルアドレナリンは交感神経に働く物質ですので、覚醒作用があります。

このため、セロトニンとノルアドレナリンを増やすお薬は、睡眠が浅くなるという形で不眠になります。

レクサプロなどのSSRIは、セロトニンを増やす効果が大きい薬です。

サインバルタなどのSNRIはセロトニンに加えてノルアドレナリンを増やす薬です。どちらも不眠の副作用が認められることがあります。

昔からある三環系抗うつ薬では、SSRIやSNRIと比べると不眠の副作用は少ないです。

いろいろな受容体に作用するために、抗ヒスタミン作用などによって深い眠りになります。

三環系抗うつ薬の中では、アモキサンやノリトレンはノルアドレナリンを増やす効果が強く、不眠が比較的多いです。

アナフラニールやトフラニールも、眠気が強くでる傾向にありますが、まれに不眠が認められることがあります。

抗うつ薬のなかには、セロトニンは増やすけれどもセロトニン2A受容体だけをブロックするお薬があります。

- 四環系抗うつ薬のテトラミド

- デジレル/レスリン

- NaSSAのリフレックス/レメロン

がこのタイプになります。これらの薬は睡眠が深くなるので、「鎮静系抗うつ薬」と呼ばれています。

まとめ

抗うつ剤がターゲットとするモノアミン(セロトニン・ノルアドレナリン・ドパミン)はいずれも覚醒方向に働く物質のため、不眠の副作用が生じてしまうことがあります。

抗うつ剤によって不眠が認められた場合、以下の8つの対処法があります。

- 様子を見る

- 睡眠習慣を意識する

- 自律訓練法

- 増量のペースを緩める

- 薬の飲み方を変える

- 眠りが深くなる抗うつ薬を併用

- 睡眠薬の併用

- 他の抗うつ薬に変更する

SSRIやSNRIは不眠の副作用が認められますが、古いタイプの三環系抗うつ薬は眠気のほうが勝るものが多いです。

鎮静系抗うつ薬と呼ばれる、眠気が強い抗うつ剤もあります。

【お願い】

「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。

診察をご希望の方は、受診される前のお願いをお読みください。

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(医療経験を問わない総合職)も随時募集しています。

(医)こころみ採用HP取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

![画像名の[sample]の部分に記事の名前を入れます](https://cocoromi-mental.jp/wp-content/uploads/2023/04/0390f3b07795cf162da516011a668f81-150x150-1.jpg)

執筆者紹介

大澤 亮太

医療法人社団こころみ理事長/株式会社こころみらい代表医師

日本精神神経学会

精神保健指定医/日本医師会認定産業医/日本医師会認定健康スポーツ医/認知症サポート医/コンサータ登録医/日本精神神経学会rTMS実施者講習会修了

カテゴリー:抗うつ剤(抗うつ薬) 投稿日:2023年3月24日

関連記事

悲哀のプロセスとは?対人関係療法で扱う喪失体験への対応

大切な人を失う体験は、人生の中でも大きなストレスイベントであるとされています。 喪失体験を乗り越えていく過程では、行き場のない感情や身体症状など多様な反応が起こります。 人生における危機の一つといえますが、時間の経過とと… 続きを読む 悲哀のプロセスとは?対人関係療法で扱う喪失体験への対応

投稿日:

人気記事

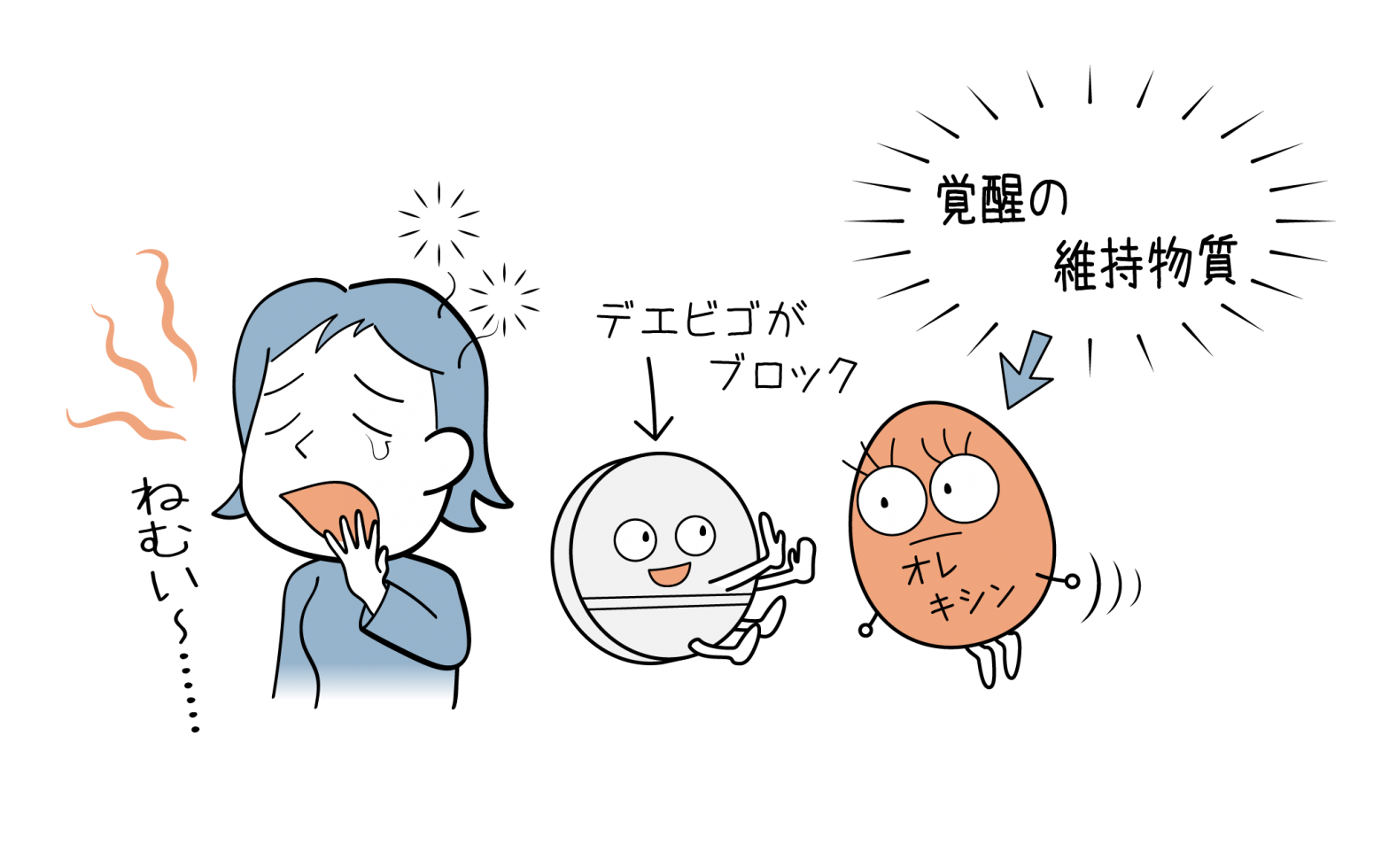

デエビゴ(レンボレキサント)の効果と副作用

デエビゴ(レンボレキサント)とは? デエビゴ(一般名:レンボレキサント)は、オレキシン受容体拮抗薬に分類される新しい睡眠薬になります。 覚醒の維持に重要な物質であるオレキシンの働きをブロックすることで、睡眠状態を促すお薬… 続きを読む デエビゴ(レンボレキサント)の効果と副作用

投稿日: