【子どもの喘鳴・呼吸困難】

お子さんが苦しそうに「ゼーゼー」「ヒューヒュー」と息をしていると、とても心配になりますよね。

このような「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という呼吸は「喘鳴(ぜんめい)」と呼ばれ、喘息発作時に起こる特徴的な症状であることは比較的知られていると思います。

喘鳴が見られる状況とは、空気を吸おうと息を吸い込んでいるのに、思うように空気を吸い込むことができず、とても苦しい状況といえます。

しかし、この喘鳴は喘息発作として起こるだけではなく、異なる状況の際にも見られることがあります。

喘鳴や呼吸困難の原因や対処法を理解し、いざという時に適切な対応ができるよう、このページでは次の内容について解説しています。

- どの様な仕組みで喘鳴や呼吸困難が生じるのか

- 喘鳴や呼吸困難が生じやすい疾患について

喘鳴や呼吸困難が起こる仕組み

喘鳴とは?呼吸困難とは?

喘鳴や呼吸困難が起こる仕組みを解説する前に、喘鳴と呼吸困難のそれぞれがどの様な状態なのかを簡単に説明します。

結論からいうと、喘鳴も呼吸困難もどちらも気道(=空気の通り道)が狭くなることで生じます。

【喘鳴(ぜんめい)】

- 「ゼーゼー」「ヒューヒュー」といった音が出る状態。

- 呼吸をした際に空気が狭い道を通ることで、音が出ます。

【呼吸困難】

- 「息をするのがとても苦しい」という状態。

- 何かしらの原因で、空気の通り道が細くなったり、完全に塞がれたりして、空気が十分に吸い込めなくなった状態。

喘鳴が軽度の場合は、周囲には「ゼーゼー」「ヒューヒュー」と聞こえていても、呼吸に支障が出るほどではなく、本人が息苦しさをあまり感じていないケースが考えられます。

喘鳴や呼吸困難が起こる仕組み

喘鳴・呼吸困難は気道が狭くなると生じると解説しました。

どのような原因で気道が狭くなるのかを解説します。

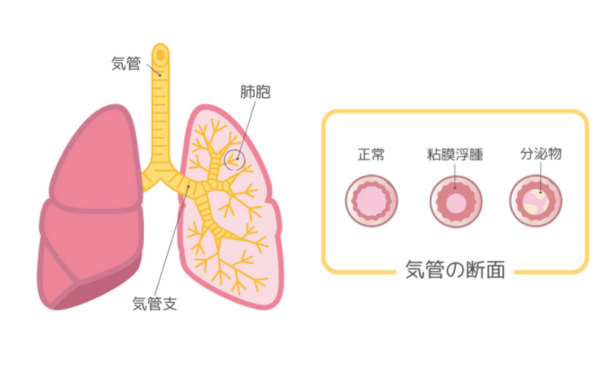

私たちが息をするとき、口や鼻から吸い込まれた空気は「気道」と呼ばれる空気の通り道を通って気管→気管支→肺(肺胞)へと運ばれます。

この気道はちょうどホースみたいに空気が通りやすいトンネルのようなもので、内側は粘膜で覆われています。

気道が狭くなる現象は、喘息、呼吸器感染症、アレルギーなどによって引き起こされます。

これらの疾患によって、気道に炎症が起きると内側の粘膜に腫れが生じたり、浮腫(=むくみ)が引き起こされたりするので、気道の内径が狭くなるのです。

さらに、気道に細菌やウイルスが付着して生じる呼吸器感染症では、感染によって気道粘膜が刺激されると、身体は異物を排除しようとして粘液(痰や分泌物)を多く分泌します。

粘膜の浮腫に加えて、気道内での分泌物が増加することが多く、これも気道を狭くする原因になります。

また炎症などの粘膜浮腫による狭窄以外にも、異物による物理的な閉塞もあります。

特に小さな子どもでは、玩具や食べ物を誤飲し、気管に詰まらせることで喘鳴や呼吸困難を引き起こすことがあります。

このような場合、急に症状が現れるため、窒息の危険性を伴い、早急な医療機関での対応が必要です。

このようなしくみで、喘鳴や呼吸困難が起こりますが、どちらの場合においても、子どもは気道がもともと狭いことから空気の流れが著しく制限されやすいと言えます。

呼吸困難時に現れる症状

体が酸素を十分に取り込めない状態になると、次のような症状も現れます。

- 呼吸が速く浅くなる

呼吸困難に陥ると、酸素不足を補おうとして呼吸回数が増えます。

体が「酸素が足りない」と感じるため、呼吸を早くすることで酸素を取り入れようとする反応で、この様に呼吸が速く浅くなることを「頻呼吸」といいます。 - 皮膚や唇が青紫色になる

血液中の酸素が不足している状態で、皮膚や唇が青紫色になることです。

専門用語では「チアノーゼ」とも呼ばれます。

酸素が不足すると、血液が薄い赤色から青紫色に見え、特に唇や指先で現れます。 - 鼻が大きくふくらむような呼吸

呼吸を深くするために、自然に鼻孔を広げる動きが起こります。

息を吸いやすくするために、鼻が大きくふくらむような呼吸で、専門用語では「鼻翼呼吸(びよくこきゅう)」とも呼ばれます。 - 努力呼吸

肩や胸を上下させるような呼吸です。

お腹や肩、首周りの筋肉も使って息を吸おうとする状態で、酸素不足を補うために通常は使わない筋肉を使いながら呼吸します。 - 倦怠感や意識低下

酸素が体全体に行き渡らず、筋肉や脳も酸欠状態になるため、疲労感や意識低下が起こります。

酸素不足が続くと、全身のエネルギー不足となり、動けない、集中できないといった症状が現れます。

喘鳴や呼吸困難が見られ、特に呼吸が速く浅くなる頻呼吸や、唇や顔が青紫色になるチアノーゼが見られる場合は、酸素不足のサインですので、すぐに医療機関を受診しましょう。

喘鳴・呼吸困難を起こす疾患

喘息

喘息は、子どもによく見られる慢性呼吸器疾患で、特にアレルギー体質を持つ子どもに多く見られます。

気道が炎症を起こしやすくなり、特定の刺激(アレルギー、運動、感染など)によって気道が狭くなる疾患です。

喘息発作時は呼吸が苦しくなり、「ヒューヒュー」「ゼーゼー」といった喘鳴が現れ、特に夜間や運動後に悪化することが多いです。

一方で、非発作時にはほとんど症状が見られないという特徴があります。

一年を通して発症する可能性がありますが、気温の変化が激しい季節の変わり目や秋から冬にかけて悪化しやすい傾向があります。

発作の原因となるアレルゲン(ホコリ、ダニ、ペットの毛、カビなど)を避け、室内の換気と清潔を保つことが重要です。

また、冷たい空気が気道に刺激を与えるため、寒い時期にはマスクの着用も効果的です。

治療としては、基本的には吸入ステロイドなどの長期管理薬を使って気道の炎症を抑え、発作時には気管支拡張薬で気道を広げる緊急対応を行います。

医師の指示に従い、定期的な治療が重要となります。

急性気管支炎

気管支がウイルスや細菌によって炎症を起こし、一時的に呼吸が苦しくなる状態です。

咳や痰を伴い、喘鳴が聞かれることもあります。

発熱・咳・鼻水のような風邪症状から始まり、重症になると呼吸困難が続くことがあります。

冬に多く見られ、風邪やインフルエンザの流行と関連しています。

手洗いやうがい、アルコール消毒でウイルス感染を予防することが効果的です。

治療は、対症療法が基本です。

解熱剤や咳止めを使いながら、十分な休養と水分補給を心がけます。

細菌感染が疑われる場合には抗生物質を用いることもあります。

クループ症候群

声帯の周りがウイルスなどの感染によって腫れることで、気道が狭くなる疾患です。

1~6歳(特に3歳以下)の子どもに多く、秋から冬にかけて流行します。

発熱・咳・鼻水のような風邪症状から始まることが多く、「ケンケン」といったような犬の吠えるような特有の乾いた咳や、喘鳴、声のかすれが見られます。

夜間に悪化することが多く、重症化すると呼吸困難になります。

クループ症候群は気道が腫れて呼吸困難を引き起こすため、吸入薬やステロイドの内服を用いることがあります。

重症の場合は入院して酸素療法が行われることもあります。

RSウイルス感染症

RSウイルスは乳幼児に重篤な呼吸器感染症を引き起こし、特に生後6か月未満の乳児では重症化しやすい疾患です。

RSウイルスに感染すると、発熱・咳・鼻水などの風邪症状が2〜3日続いた後、約30〜40%が急性気管支炎・急性細気管支炎・肺炎に進行します。

そうなると、喘鳴や呼吸困難が現れ、入院が必要になる場合もあります。

冬季に流行し、乳幼児では非常に頻度が高い感染症です。

乳幼児の感染を防ぐため、流行時期には人混みを避け、家族内での感染予防対策(マスク着用、頻繁な手洗い)を行いましょう。

治療は、基本的には対症療法が行われます。

水分補給を十分に行いながら、安静に過ごしましょう。

重症例には抗ウイルス薬を投与することもあり、呼吸困難が強い場合は入院して酸素療法が行われます。

気管支肺炎

ウイルスや細菌が気管支や肺に付着して生じる感染症です。

通年で発症しますが、寒い時期(秋から冬)にかけて多く見られます。

特に風邪やインフルエンザの流行と関連して発症率が上がります。

感染が発症すると気道の内側で炎症が起き、粘膜が腫れ気道が狭くなります。

肺炎の中では比較的よく見られる疾患で、咳、発熱、喘鳴が現れます。

炎症の程度が強くなると、呼吸困難が生じることがあります。

特に小さな子どもや基礎疾患を持つ子どもで重症化しやすいので、手洗いやうがい、室内の空気を清潔に保つなど、風邪やインフルエンザの予防と同じように対策をしましょう。

インフルエンザ予防接種も効果的な予防策です。

治療は、対症療法が基本です。

解熱剤や咳止めを使いながら、十分な休養と水分補給を心がけます。

細菌感染が疑われる場合には抗生物質を用いることもあります。

気道異物

食べ物や小さな物を誤飲し、気管に詰まらせた場合に喘鳴や呼吸困難が起こります。

年齢に関係なく誤飲リスクはあり、特に乳幼児においては、どの時期でも注意が必要です。

突然の激しい咳や、顔色不良、よだれ、声のかすれ、呼吸困難などがあれば、気道異物を疑う必要があります

急に咳や喘鳴、呼吸困難が始まり、異物の位置や大きさによってよっては窒息を引き起こし命に関わる緊急状態となります。

異物が取り除けない場合や呼吸困難が続く場合は、すぐに救急車を呼ぶか、医療機関での処置が必要です。

乳幼児や小さな子どもで特に多く、食事や遊んでいる最中に発生することがあります。

子どもが口に入れられるサイズのもの(小さな玩具や食品)を手の届くところに置かないようにしましょう。

また、食事中は小さな食べ物を避け、誤飲を防ぐよう十分な咀嚼を促すことが重要です。

アレルギー性気管支炎

アレルギー反応が原因で気管支に炎症が生じ、気道の炎症による粘膜浮腫によって、気道が狭くなり呼吸が苦しくなる状態です。

アレルギー体質を持つ子どもに多く見られます。

咳、喘鳴、呼吸困難などが見られ、アレルゲン(ハウスダスト、ペットの毛、ダニ、ホコリ、花粉など)に接触した後に発症します。

季節の変わり目や、花粉の多い春・秋に症状が悪化しやすいですが、アレルゲンに反応するため、通年で発症する可能性があります。

アレルゲンをなるべく避けることが重要で、こまめな室内の掃除、空気清浄機の使用、寝具やカーペットを清潔に保つことが効果的です。

また、外出時にはマスクを着用し、帰宅後には衣服を着替えるなどして、花粉やアレルゲンを室内に持ち込まないようにしましょう。

治療には、アレルギー反応による気道の炎症を抑えるために、吸入ステロイドや抗アレルギー薬が使用されます。

症状が重い場合や発作が起きた際には、気管支拡張薬の使用も検討されるでしょう。

アレルゲンを完全に避けることは難しいため、医師の指導のもとでの定期的な治療が推奨されます。

【お願い】

「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。

診察をご希望の方は、受診される前のお願いをお読みください。

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(医療経験を問わない総合職)も随時募集しています。

(医)こころみ採用HP取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

カテゴリー:よくある子供の症状 投稿日:2025-05-05

関連記事

人気記事

【医師が解説】喘息の長期管理薬(吸入ステロイド)の効果と副作用

喘息の長期管理薬とは? 喘息は、気道に慢性炎症が起きて狭くなっている状態です。それが引き金となって気道が過敏になり、ちょっとしたきっかけで咳や息苦しさをくり返します。 喘息の治療は、 炎症を抑え、喘息の悪化や発作を予防す… 続きを読む 【医師が解説】喘息の長期管理薬(吸入ステロイド)の効果と副作用

カテゴリー:喘息の長期管理薬(吸入ステロイド) 投稿日: