デュロキセチン(サインバルタ)の効果と副作用

【お願い】

「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。

診察をご希望の方は、受診される前のお願いをお読みください。

デュロキセチン(サインバルタ)とは?

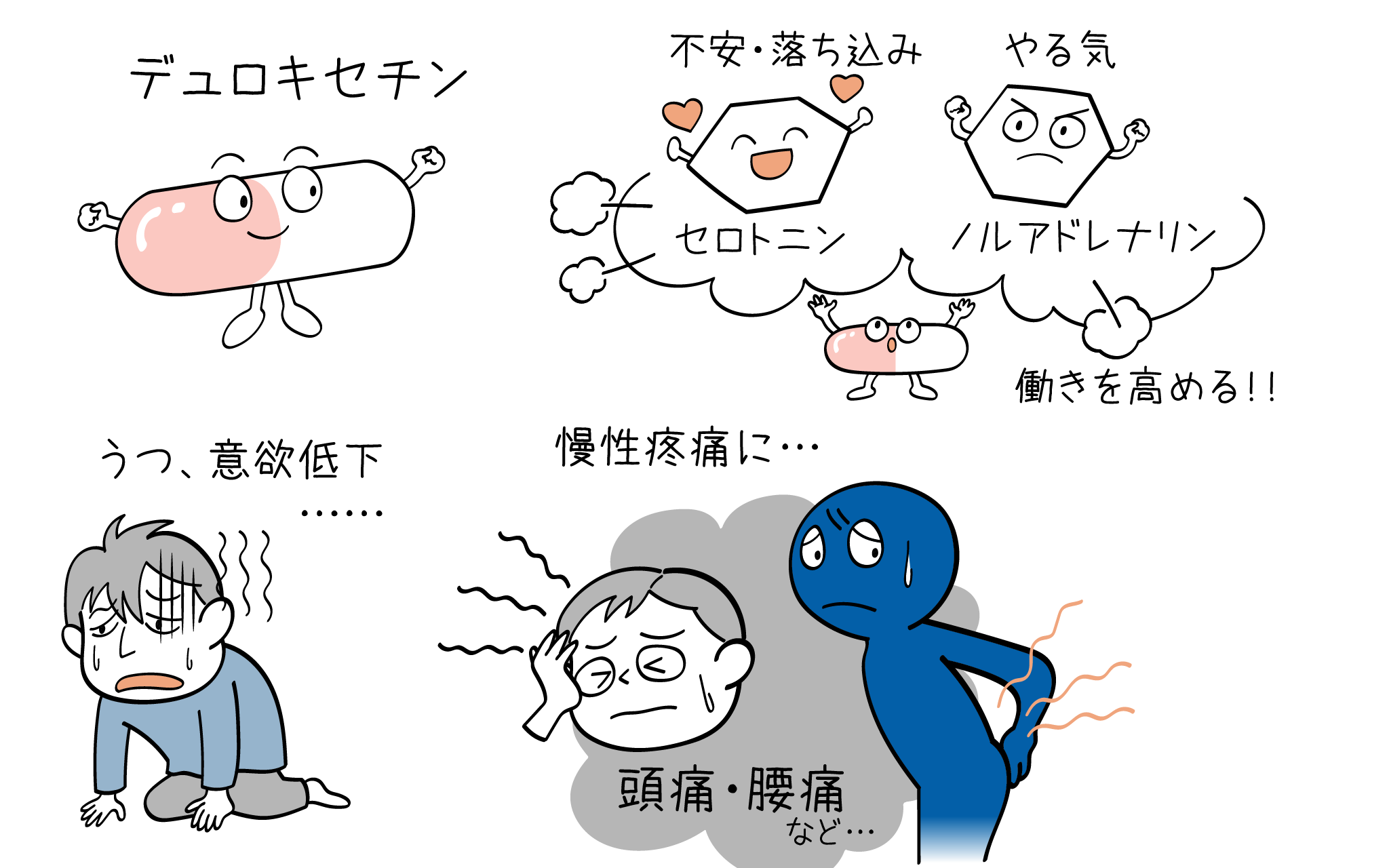

デュロキセチン(商品名:サインバルタ)は、SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)に分類される抗うつ剤になります。

セロトニンとノルアドレナリンの働きを高める作用があるお薬で、

- セロトニン:不安や落ち込み

- ノルアドレナリン:意欲や気力の低下

といった精神症状の改善に効果が期待できます。

それだけでなく慢性的な痛みにも有効であることがわかっており、身体の治療薬としても幅広く使われているお薬です。

現在の日本では3剤のSNRIが発売されています。

日本では2つ目のSNRIになりますが、海外では2004年に発売となった最も新しいSNRIになります。

発売から年月が経っており、2021年6月よりジェネリック医薬品として一般名(成分名)のデュロキセチンが発売となっています。

※以下では「サインバルタ」として、デュロキセチンの効果や副作用をお伝えしていきます。

サインバルタの効果が期待できる病気

それではまず、サインバルタの効果についてみていきましょう。

サインバルタは、セロトニンとノルアドレナリンの両方を増加させるお薬になります。ノルアドレナリンの働きを強調されることが多いのですが、その作用の割合は9:1ほどといわれています。

ですからサインバルタは、セロトニンを中心にしてノルアドレナリンの効果も期待できるお薬といえるでしょう。

そしてもう一つ、サインバルタに特徴的な効果として、痛みを抑制することがあげられます。

このためサインバルタは、

- うつ病・うつ状態

- 慢性疼痛がある病気全般

- さまざまな不安障害

- ストレス性の尿失禁

に効果が期待できます。

うつ状態の方では、ノルアドレナリンによる意欲・気力の改善を期待して使われることが多いです。

ただし、気分の波がある方には煽ってしまうリスクがあるので、落ち込みのみが目立つ方に使われることが多いです。若い人には気分の波が隠れていることが多く、少し使いにくさがあります。

そしてサインバルタは、痛みの抑制効果を期待して様々な慢性疼痛で使われています。

鎮痛剤を漫然と使うよりも、サインバルタを使っていくほうが安全性が高いのです。うつ病の患者さんでも、腰痛や頭痛などの慢性的な痛みが続くこともあり、良い適応になります。

またセロトニンに対する作用が中心であるため、様々な不安障害にも使われることがあります。

不安障害にはSSRIから使われることが多いですが、例えば痛みがある場合などは、総合的に判断してサインバルタが使われることもあります。

そして女性に多いのですが、ストレスによって尿意が強まってしまう方もいらっしゃいます。そのようなストレス性の尿失禁にも、効果が期待できます。

サインバルタの適応が正式に認められている病気

サインバルタの適応が正式に認められている病気は、以下のようになります。

- うつ病・うつ状態(2010年)

- 糖尿病性神経障害に伴う疼痛(2012年)

- 線維筋痛症に伴う疼痛(2015年)

- 慢性腰痛に伴う疼痛(2016年)

- 変形性関節症に伴う疼痛(2016年)

サインバルタは、うつ病やうつ状態に効果が期待できるお薬として発売されましたが、慢性的な痛みのある病気への適応が拡大していったことがわかると思います。

はじめは心療内科や精神科で主に使われていたお薬ですが、痛みへの適応拡大に伴って、整形外科や内科でも使われるようになりました。

海外での適応からみるサインバルタの効果

海外では、日本よりも幅広くサインバルタの適応が認められています。

アメリカでは、

- うつ病・うつ状態(2004年)

- 糖尿病性神経性障害に伴う疼痛(2004年)

- 全般性不安障害(2007年)

- 線維筋痛症(2008年)

- 慢性の筋肉・骨格筋痛(2010年)

このような適応となっています。日本との違いは、全般性不安障害という不安の病気でも、サインバルタの適応があることです。

このためサインバルタは、

- うつ

- 不安

- 痛み

に効果を期待して使われるお薬であることが、お分かりいただけると思います。

サインバルタの特徴

<メリット>

- 意欲や気力を高める効果が期待できる

- 痛みに効果が期待できる

- 比較的しっかりとよくなる方が多い

- 昔の抗うつ剤に比べて副作用が少ない

- 1日1回の服用で効果が期待できる

- リフレックス/レメロン(一般名:ミルタザピン)と相性が良い

<デメリット>

- 賦活症候群によって躁転のリスクに注意が必要

- 離脱症状がやや多い

- 高齢者で尿閉や高血圧に注意

それではサインバルタの特徴を、

- 効果

- 副作用

- 剤形と薬価

に分けてみていきましょう。サインバルタ以外の抗うつ剤との比較も行っていきます。

サインバルタの効果

サインバルタは、セロトニンとノルアドレナリンの両方を増加させる作用のある抗うつ剤になります。

ノルアドレナリンの効果があるため、

- 意欲や気力の回復

- 痛み

に効果が期待できます。このようなこともあり、抗うつ剤の中ではしっかりと良くなる方が多い印象があります。

治療の中で他のお薬と併用することがありますが、とくにサインバルタとNaSSA(リフレックス/レメロン)は相性が良いといわれていて、カルフォルニアロケット療法ともいわれています。

他剤との効果比較

サインバルタは、セロトニンとノルアドレナリンの両方に作用します。

同じSNRIの中で細かく比較すると、以下の表のようになります。

※数値は、Ki値になります。数値が少ないほど強力に作用することを意味しています。

同じSNRIで比較すると、

- トレドミン:サインバルタよりノルアドレナリン優位

- イフェクサー:サインバルタよりセロトニン優位

となっています。

サインバルタの作用の比率は、三環系抗うつ薬のトリプタノールと似ているといわれています。

トリプタノールは、古いお薬で副作用は多いのですが、非常に効果が強いお薬です。

サインバルタの作用は、その効果のバランスが似ているという特徴があります。

※抗うつ剤の効果の比較については、『抗うつ剤の効果と作用メカニズム』をお読みください。

サインバルタの副作用

ノルアドレナリンを増加させることでのデメリットもあります。

一番懸念されるのは、賦活症候群のリスクが高まることです。ノルアドレナリンを増加させるお薬を使うと、

- 気分を高揚させて躁転させてしまう

- 不安や焦燥感が急激に強まって自殺衝動を高めてしまう

ことがあります。ですから気分に波がある方や若者では、慎重に使っていく必要があります。

またノルアドレナリンによって、

- 血圧上昇(高血圧)

- 頻脈(動悸)

- 排尿困難(尿閉)

などが認められることも、多くはないですがサインバルタの副作用になります。

高血圧の治療をされている方は、サインバルタの影響も念頭に置いておく必要があります。

とはいえ昔の抗うつ剤に比べると副作用は少なく、慢性的な痛みに広く使われるくらいですから、安全性は高いお薬です。

ですが長期にわたって服用をすると、サインバルタは離脱症状が生じやすいです。減量する際には、計画的に行っていく必要があります。

他剤との副作用比較

サインバルタの副作用について、他の抗うつ剤と比較してみましょう。

サインバルタはノルアドレナリンの働きが特徴的ですが、セロトニンを刺激してしまうことでの副作用の方が頻度は高いです。

- 嘔吐や下痢といった胃腸障害

- 睡眠が浅くなる不眠

- 性機能障害

といった症状が目立ちます。

それに対してサインバルタは、眠気やふらつきといった副作用は、そこまで目立たないお薬になります。

サインバルタの剤形と薬価

サインバルタのお薬としての特徴についてみていきましょう。

サインバルタは、先発品だけでなく後発品も発売となっているお薬です。先発品にはカプセルしかありませんでしたが、ジェネリック医薬品として錠剤も発売となりました。

現在サインバルタで発売されているのは、

- 20mgカプセル・錠剤

- 30mgカプセル・錠剤

の2剤形になります。

減薬にあたっては10mgずつ行いたいときもあり、カプセルを取り除く(脱カプセル)ことがあります。

その場合のお薬の安定性は検証されていませんが、顆粒には腸で溶けるようなコーティングがされています。胃酸で薬の成分が失われず、腸で吸収されるようにするためです。

もしも脱カプセルをする場合は、噛んだりすり潰したりしないで服用してください。(推奨はされていません)

カプセルになりますので、サインバルタは細かな用量調節ができないというデメリットがあります。

薬価については、ジェネリック医薬品が発売されたのでリーズナブルとなりました。

- 20mgカプセル:95.9円(ジェネリック:24.2~33.5円)

- 30mgカプセル:125.6円(ジェネリック:31~45.2円)

※2023年4月現在

になりますので、これに自己負担割合をかけた金額になります。

サインバルタの用法と効果のみられ方

サインバルタは、以下のようなお薬になります。

- 開始用量:20mg

- 用法:1日1回朝食後

- 最高用量:60mg

- 剤形:カプセル(20mg・30mg)

剤形がカプセルのみしかないので、20mgより少ない量から開始することはできません。

サインバルタは1日1回服用を続けることで、少しずつ効果が期待できるお薬です。

およそ2週間~1か月ほどして効果が実感できるようになることが多いですが、痛みに対する効果はもう少し早い印象があります。

1日1回服用すればいつでも良いのですが、一般的には朝食後とすることが多いです。

これはサインバルタが意欲や気力を高めると同時に、睡眠を浅くする副作用があるためですが、反対に眠気が副作用として認められる方もいらっしゃいます。

その場合は、サインバルタは食事の影響は少ないお薬ですので、夕食後や寝る前に服用を変更することもあります。

サインバルタを開始すると、2週間ごとに効果を判定していきます。

効果が不十分な場合は、20mgずつ増量をしていきます。

最高用量の60mgまで使っても効果が不十分な場合は、

- 抗精神病薬や気分安定薬を追加(増強療法)

- 他の抗うつ剤に変更

- 薬物療法のアプローチの変更(診断の見直し)

- 他の抗うつ剤を追加

を検討していきます。

サインバルタは海外では120mgまで使えるお薬ですので、強迫性障害など病気によっては抗うつ剤を追加することもあります。

とくにNaSSA(リフレックス/レメロン)とは相性が良いといわれていて、カルフォルニアロケット療法ともいわれています。

【参考】サインバルタの半減期

お薬の効き方を見ていくにあたっては、

- 半減期:血中濃度が半分になるまでの時間

- 最高血中濃度到達時間:血中濃度がピークになるまでの時間

が重要になってきます。

サインバルタは、

- 半減期(T1/2):10.6時間

- 最高血中濃度到達時間(Tmax):7~8時間

となっています。

服用時期で注意するサインバルタの副作用

サインバルタの副作用について、服用時期ごとにみていきましょう。

サインバルタの飲み始めに注意すべきこととして、賦活症候群(アクチベーション シンドローム)があげられます。

中枢神経系を刺激してしまうことで、気分が高揚して躁転してしまったり、不安や焦りが高まって衝動的に、自殺企図をしてしまうことがあります。

こういった異様な精神状態が認められた場合は、すぐに中止してください。

そして飲み始めには、セロトニンを刺激してしまうことによる副作用が多いです。

サインバルタの副作用として最も多いのは、下痢や吐き気といった胃腸障害です。多少であれば、続けるうちになれることが多いです。

そしてサインバルタは、お薬を減量していく際には離脱症状に注意が必要なお薬です。

サインバルタが身体に慣れてしまい、急激に減量すると心身の不調が生じてしまいます。少しずつ減量していくことが必要です。

サインバルタの副作用の対処法

サインバルタの副作用が認められた場合、

- 様子を見る(経過観察)

が基本的な対処法となります。

身体が少しずつお薬に慣れていき、次第に落ち着いてくることが多いためです。

生活習慣で改善ができる部分もあれば、副作用を和らげるお薬を使っていくこともあります。

それではサインバルタに多い副作用と、気にされている方が多い副作用についてご紹介していきます。

サインバルタと眠気・不眠

サインバルタはノルアドレナリンを増加させるため、アクティブな方向にもっていくお薬です。

ですから理論的には、「眠気」よりも「不眠」になりやすいお薬になります。

他の抗うつ剤と比較しても、眠気が強いお薬とはいえません。むしろ眠気が少ないお薬と思われます。

しかしながらサインバルタを実際につかってみると、眠気の副作用が生じる患者さんが少なくありません。実際に市販後調査でも、

- 不眠:15/970例

- 傾眠:229/970例

となっています。実に4人に1人ほどに眠気が生じるという報告です。

その原因は残念ながら、よくわかりません。

- わすかにある抗ヒスタミン作用や抗α1作用での直接的な眠気

- 夜間の睡眠の質が落ちて、日中の眠気が強まる

- 理屈では説明できない眠気

こういったことが考えられます。

サインバルタで眠気が認められた場合の対処法としては、

- 慣れるまで待つ

- 服用のタイミングをかえる(夕食後や就寝前)

- 服用を2回にわける

- お薬の量を減らす

- 他の抗うつ剤に変更する

といったことがあります。

反対に不眠が認められている場合は、

- 慣れるまで待つ

- 睡眠の質の改善を図る

- 服用のタイミングを変える(朝食後)

- レスリンなどの鎮静系抗うつ剤を追加する

- お薬の量を減らす

- 他の抗うつ剤に変更する

といったことがあります。

※詳しくは、『抗うつ剤の眠気と7つの対策』『抗うつ剤の不眠と8つの対策』をお読みください。

サインバルタと体重(太る?痩せる?)

サインバルタの体重への影響はどのようになっているのでしょうか。

食欲や代謝などは様々な影響があり、お薬だけでなく病状も関係してきます。このため一概にお薬の影響だけを評価していくことは難しいです。

サインバルタは、お薬の特徴としては体重増加しにくい抗うつ剤ではあります。

- 抗ヒスタミン作用や抗5HT2c作用での直接的な食欲増加

- セロトニンによる代謝抑制

- ノルアドレナリンによる代謝亢進

こういった体重に関係する要因を複合的に考えると、サインバルタは太りやすいお薬とは言えません。抗うつ剤の中で比較すると、太りにくいお薬になるかと思います。

しかしながらサインバルタを使っていくと、はじめは体重減少する傾向にあり、次第に体重増加する傾向にあると報告されています。

体重減少に関しては、副作用の胃腸障害と症状としての食欲不振が重なっていると思われます。元気になって食欲が戻ってきて、次第に体重が増加すると考えられます。

サインバルタで太ってしまった場合の対処法としては、

- 生活習慣を見直す

- 運動習慣を取り入れる

- 食事の際によく噛むようにする

- お薬の量を減らす

- 他の抗うつ剤に変更する

といったことがあります。

※詳しくは、『抗うつ剤は太る?体重増加と5つの対策』をお読みください。

サインバルタと胃腸症状

サインバルタの副作用で最も多いのは、胃腸症状になります。うつ病での承認時の臨床試験では、

- 悪心:36.6%

- 便秘:13.9%

- 下痢:11.8%

このようになっています。

この原因は、サインバルタによるセロトニン刺激作用になります。セロトニンは脳よりも、むしろ先に胃腸に作用してしまいます。

胃腸が動いてしまうことが多く、吐き気や下痢が認められることが多いです。その一方で、便秘になることもあります。

サインバルタによる胃腸症状は飲み始めがピークで、数日して徐々に慣れていくことが多いです。

このためサインバルタで胃腸症状が認められた場合の対処法としては、

- 慣れるまで待つ

- お薬を少しずつ増量する

- 服用を2回にわける

- 胃腸症状を和らげるガスモチンなどを併用する

- 他の抗うつ剤に変更する

といったことがあります。

※詳しくは、『抗うつ剤の吐き気・下痢と5つの対策』をお読みください。

サインバルタと頭痛

うつ病でのサインバルタ承認時の副作用の頻度では、

- 頭痛:21.0%

となっています。

サインバルタで頭痛が生じるタイミングは、大きく2つあります。

- お薬の飲み始め

- お薬を減量・中止するとき(離脱症状)

サインバルタで頭痛を生じる理由はよくわかっていませんが、セロトニンが関係していると考えられます。

セロトニンは脳血管が収縮する作用がありますが、セロトニンが分解されると反動で、脳血管が急激に拡張します。

周りを取り巻いている三叉神経から痛み物質が作られ、頭痛につながると考えられます。

その一方でサインバルタをはじめとした抗うつ剤は、片頭痛の予防効果もしられています。

セロトニンが安定することで脳血管の拡張を予防でき、さらにはセロトニンやノルアドレナリンには痛みの抑制効果が期待できます。

ですからサインバルタで頭痛が認められた場合の対処法としては、

- 慣れるまで待つ

- 服用のタイミングをかえる(就寝前)

- 痛み止めを使う

- 増量のペースをゆるめる

- 他の抗うつ剤に変更する

といったことがあります。

※詳しくは、『抗うつ剤の頭痛と5つの対策』をお読みください。

サインバルタと性機能障害(性欲低下・勃起不全)

数字にあらわれている以上に多いのが、性機能障害です。

なかなか相談しにくい副作用であるがゆえに、困っていても表に出てこない副作用です。

サインバルタでは抗うつ剤の中ではSSRIに次いで多いといわれています。およそ5~6割の方に認められるという報告があります。

性機能障害のうちでも、

- 性欲低下

- 勃起機能不全

- オーガニズム低下や射精障害

がみられます。パートナーとの関係性にも影響するため、軽視できない副作用です。

サインバルタで性機能障害が生じる理由としては、セロトニン2A受容体作用や抗α1作用が関係しているといわれています。

サインバルタで性機能低下が認められた場合の対処法としては、

- 慣れるまで待つ

- お薬の量を減らす

- レスリンなどを追加(持続性勃起障害という副作用を転用)

- ED治療薬を使う(勃起不全に対して)

- 他の抗うつ剤に変更する

といったことがあります。

※詳しくは、『抗うつ剤の性機能低下・性機能障害と5つの対策』をお読みください。

サインバルタの離脱症状と減薬方法

サインバルタは離脱症状を生じやすいお薬ですので、減量は慎重に行っていく必要があります。

※詳しくは、『抗うつ剤の離脱症状と4つの対策』をお読みください。

サインバルタの離脱症状は数日~1週間をピークに、2週間ほどで落ち着くことがほとんどです。なかには月単位で続いてしまう方もいて、ご相談いただくことがあります。

このためサインバルタは、減量を少しずつ行っていく必要があります。サインバルタは分割したりすることが困難なため、20mgずつ減量していくことが基本になります。

離脱症状は、抗不安薬(精神安定剤)を使うと症状が緩和することがあるため、必要に応じて頓服や併用を行っていきます。20mgまで減量できれば、以下の方法で断薬を試みていきます。

確実法が難しい場合は漸減法になりますが、推奨はされていませんが、脱カプセルして粉末で量を調整して服用していきます。

サインバルタの妊娠・授乳への影響

のお薬の添付文章には、

『妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断された場合にのみ投与すること。』

『授乳中の婦人への投与は避けることが望ましいが、やむを得ず投与する場合には授乳を避けさせること。』

このように記載されています。

※詳しくは、『抗うつ剤の妊娠への影響とは?』『抗うつ剤の授乳への影響とは?』をお読みください。

母乳を通して赤ちゃんにサインバルタの成分が伝わってしまうことは、動物実験だけでなく人間でも確認されています。妊娠中・授乳中のサインバルタの影響は検証ができていませんが、明らかに有害なことは報告されていません。

海外の妊娠と授乳に関する基準

海外の妊娠と授乳に関する基準をご紹介します。

サインバルタは比較的新しいお薬であるため、妊娠や授乳への評価は定まっていません。

このため、FDA基準で「C:危険性を否定することができない」、Hale分類で「L3:おそらく安全・新薬・情報不足」となっています。

サインバルタのジェネリック(デュロキセチン)

サインバルタは、2010年に発売されたお薬になります。

ジェネリック医薬品は、デュロキセチンという一般名で販売されています。

ジェネリック医薬品と先発品の違いをきかれることも多いですが、サインバルタでは大差がないと考えられます。

ジェネリック医薬品は有効成分は同じですが、お薬の製造方法や製剤工夫が会社によって異なります。ですが血中濃度の変化がほぼ先発品と同等となるように作られています。

サインバルタは即効性を期待するお薬ではなく、お薬の服用を続けることでじっくりと効果を期待していくお薬になります。

ですからジェネリック医薬品のデュロキセチンに変更しても、効果に大差ないと推定されます。

先発品にはカプセルしかありませんでしたが、OD錠や錠剤も発売されています。

※詳しくは、『ジェネリック医薬品とは?先発品との効果・副作用の違い』をお読みください。

【参考】サインバルタの作用機序

最後に、サインバルタの作用の仕組みについてみていきましょう。

サインバルタは神経伝達物質のうち、

- セロトニン

- ノルアドレナリン

の2つを再取り込み阻害という方法で作用を高めます。

※詳しくは、『抗うつ剤の効果と作用メカニズム』をお読みください。

【参考】サインバルタの痛みに対する作用機序

サインバルタは、痛みにも効果が期待できます。痛みに対する作用のメカニズムは、うつとは異なります。

サインバルタの痛みを抑える効果は、下行疼痛抑制系神経が関係しています。

身体が傷つくと、その刺激が脳に届いて「痛み」として感じられます。その刺激は神経が伝えていきますが、脊髄で次の神経にバトンタッチし、脳に伝えられます。

- 痛み刺激→脊髄→脳

ですが状況によっては、痛みを感じている場合ではないときもあります。例えば敵に襲われて全力で逃げているときは、傷ついても痛みを感じにくくなっています。

身体には、痛みを感じにくくする仕組みもあります。それが下行疼痛抑制系神経になります。脳から脊髄にのびていて、痛みのバトンタッチを抑える働きがあります。

セロトニンやノルアドレナリンは、この痛みを感じにくくする仕組みの働きを強めます。サインバルタはセロトニンやノルアドレナリンの働きを強めることによって、痛みをコントロールできるようになります。

このため、痛みに対する効果は抗うつ効果よりも早く実感できることがあります。

【お願い】

「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。

診察をご希望の方は、受診される前のお願いをお読みください。

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(医療経験を問わない総合職)も随時募集しています。

(医)こころみ採用HP取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

![画像名の[sample]の部分に記事の名前を入れます](https://cocoromi-mental.jp/wp-content/uploads/2023/04/0390f3b07795cf162da516011a668f81-150x150-1.jpg)

執筆者紹介

大澤 亮太

医療法人社団こころみ理事長/株式会社こころみらい代表医師

日本精神神経学会

精神保健指定医/日本医師会認定産業医/日本医師会認定健康スポーツ医/認知症サポート医/コンサータ登録医/日本精神神経学会rTMS実施者講習会修了

カテゴリー:サインバルタ 投稿日:2023年3月23日

関連記事

悲哀のプロセスとは?対人関係療法で扱う喪失体験への対応

大切な人を失う体験は、人生の中でも大きなストレスイベントであるとされています。 喪失体験を乗り越えていく過程では、行き場のない感情や身体症状など多様な反応が起こります。 人生における危機の一つといえますが、時間の経過とと… 続きを読む 悲哀のプロセスとは?対人関係療法で扱う喪失体験への対応

投稿日:

人気記事

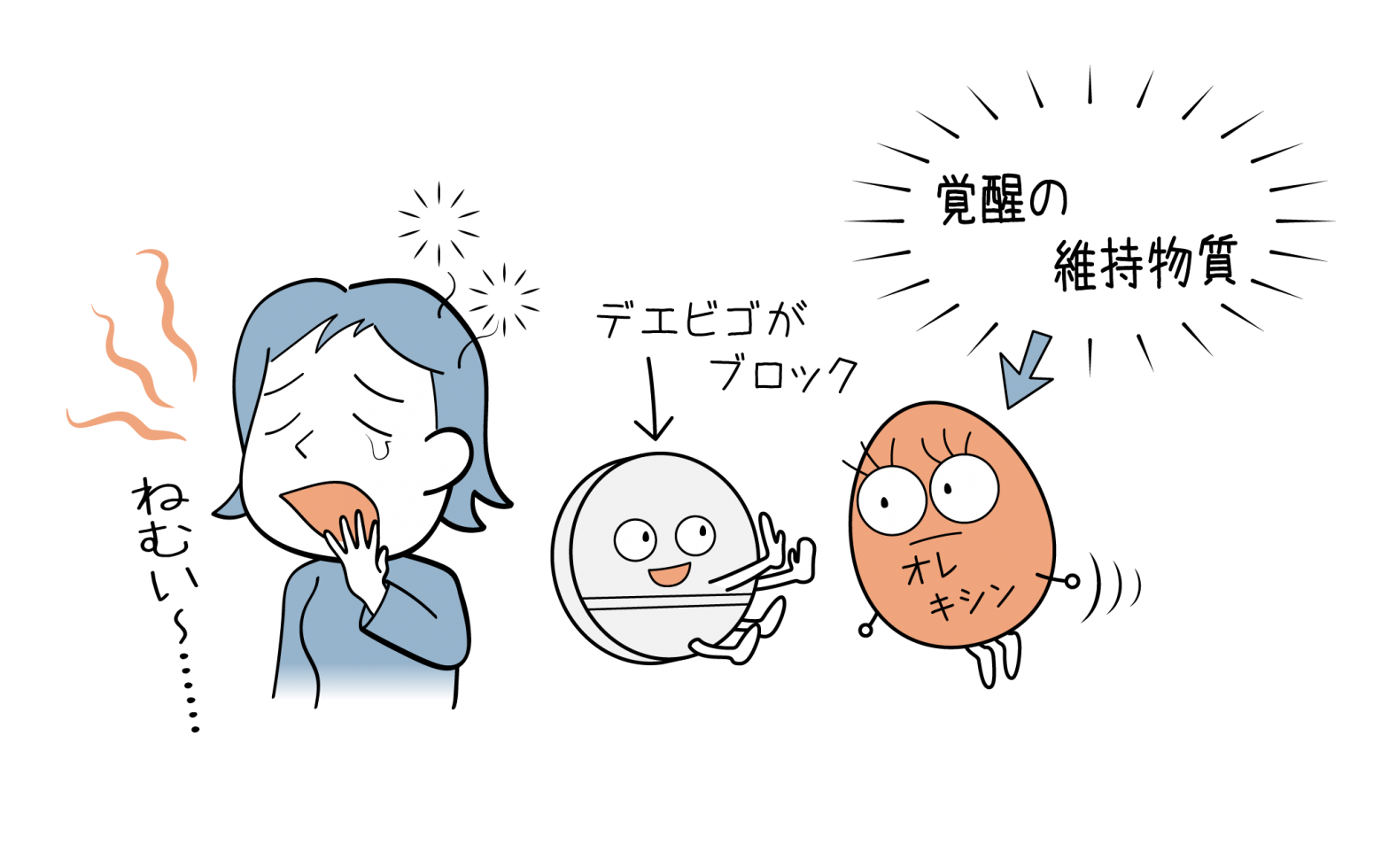

デエビゴ(レンボレキサント)の効果と副作用

デエビゴ(レンボレキサント)とは? デエビゴ(一般名:レンボレキサント)は、オレキシン受容体拮抗薬に分類される新しい睡眠薬になります。 覚醒の維持に重要な物質であるオレキシンの働きをブロックすることで、睡眠状態を促すお薬… 続きを読む デエビゴ(レンボレキサント)の効果と副作用

投稿日: