- 元住吉駅前こころみクリニック

内科・小児科・耳鼻咽喉科・婦人科 - MOTOSUMIYOSHI-EKIMAE COCOROMI CLINIC

internal・pediatrics・otorhinolaryngology・gynecology

HPVワクチンは、子宮頸がんの主な原因であるヒトパピローマウイルス(HPV)感染を予防するワクチンです。

日本では毎年約10,000人が子宮頸がんに罹患し、約3,000人が亡くなっています。

HPVワクチンにより、約90%の子宮頸がんを予防できると考えられています。

| 予防できる病気 | 子宮頸がん |

|---|---|

| 定期 / 任意 | 定期接種 |

| ワクチンの種類 | 不活化ワクチン |

| 接種方法 | 筋肉内注射 |

| 接種の対象者 | 12歳から16歳になる年度末までの女子 |

| 接種回数 | 通常、3回接種(9価は条件により2回で完了) |

| 費用 | 無料(3回とも無料で接種するためには、高1の9月までに1回目を接種してください) 自費だと1回につき2万円前後かかります |

キャッチアップ接種について

HPVワクチン接種の機会を逃した1997年4月2日から2008年4月1日生まれの女性は、HPVのワクチンを公費で受けることができます。

キャッチアップ接種により公費で受けられる期間は、2025年3月までです。詳しくは下記のサイトを参照してください。

ヒトパピローマウイルス(HPV)は、子宮頸がんをはじめとする多くのがんや病気の原因となるウイルスです。

HPVは非常に一般的で、性的接触のある女性の50%以上が生涯のうちに感染するとされています。

感染しても多くの場合は自然に治癒しますが、一部の型は持続感染し、がんのリスクを高めることがあります。

特に、HPV16型と18型は子宮頸がんの主な原因となる型であり、これらの感染を防ぐために開発されたのがHPVワクチンです。

HPVには200種類以上の型があります。現在、日本では以下の3種類のHPVワクチンが公費で接種可能です。

9価ワクチンが最も広範囲のHPV型をカバーしているため、多くの医療機関で第一選択として推奨されています。

2価と4価ワクチンは3回接種が必要です。

9価ワクチンは初回接種が15歳未満の場合、2回の接種で完了します。

初回接種が15歳以上の場合は3回接種が必要です。

原則として、1回目に接種したワクチンと同じワクチンを接種します。

いずれも1年以内に接種を完了することが推奨されています。

| ワクチンの種類 | 接種回数 | 接種時期 |

|---|---|---|

| 9価ワクチン (15歳未満の場合) |

2回 | 1回目:12歳から接種可能 2回目:初回から6か月以上あける |

| 9価ワクチン (15歳以上の場合) |

3回 | 1回目:初回接種 2回目:初回から2か月以上あける 3回目:2回目から4か月以上あける |

| 4価ワクチン | 3回 | 1回目:12歳から接種可能 2回目:初回から2か月以上あける 3回目:2回目から4か月以上あける |

| 2価ワクチン | 3回 | 1回目:12歳から接種可能 2回目:初回から1か月以上あける 3回目:2回目から5か月以上あける |

接種完了までに早くても半年かかります。

3回とも無料で接種するためには、高1の9月までに1回目を接種する必要があります。

ワクチンの種類や年齢によって接種タイミングが異なるため、医療機関に相談しながら進めましょう。

HPVワクチンの定期接種のお知らせは、お住いの市町村から送付されます。

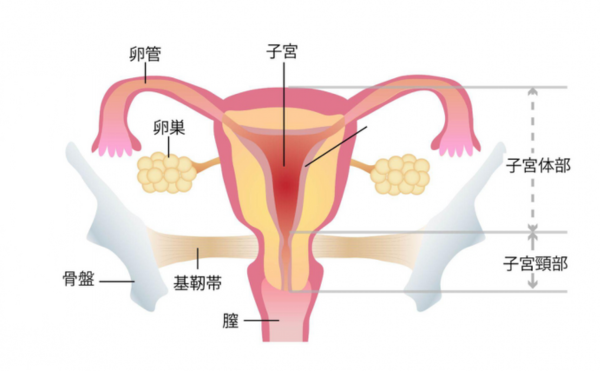

子宮頸がんは、主にヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が原因で発症するがんで、子宮の入口部分である子宮頸部に発生します。HPVは性交渉を通じて感染し、特にHPV16型と18型が子宮頸がんの発症に深く関与しています。

初期にはほとんど自覚症状がありません。

進行すると、不正出血や性交時出血、下腹部痛などの症状が現れることがあります。

子宮頸がんは骨盤内のリンパ節や膀胱、直腸、さらには肺や肝臓などの臓器に転移することがあり、進行すると治療が難しくなります。

子宮頸がんは予防可能ながんであり、HPVワクチン接種と定期的な検診の組み合わせが最も効果的な予防法です。

ワクチンはHPV感染を防ぐため、特に性交渉を始める前に接種することが推奨されています。

しかし、ワクチンだけでは防げないHPV感染もあるため、定期的な子宮頸がん検診も大切です。

20歳以上の女性は2年に1度、子宮頸がん検診を受けましょう。

検診では異形成(がんになる過程の異常)を早期に発見できます。

多くの市町村で費用の助成制度があり、一部の自己負担で受けることが可能です。

2013年、HPVワクチン接種後に報告された「多様な症状」(持続する疼痛、しびれ、倦怠感、記憶障害など)は、ワクチンの安全性に対する懸念を引き起こしました。

この影響により、約9年間にわたり積極的勧奨(接種の推奨)が差し控えられることとなり、2016年には3回目の接種率がわずか0.3%にまで落ち込む事態となりました。

2022年4月にHPVワクチン接種の推奨が再開され、その年の3回接種率は29%に回復しました。

それでもなお、日本のHPVワクチン接種率は依然として低い状況にあります。

ワクチン接種の一般的な副反応として、接種部位の痛みや腫れ、発熱などが挙げられますが、これらは通常軽度であり、数日以内に改善することが多いです。

まれにアレルギー反応や神経症状(例えば、ギラン・バレー症候群や急性散在性脳脊髄炎など)が報告されていますが、その発生率は非常に低いとされています。

WHOや日本の厚生労働省の調査によって、HPVワクチン接種と「多様な症状」との因果関係は否定的であるとされています。

副反応への懸念から接種を躊躇する人もいますが、子宮頸がん予防の効果は明確です。

ワクチンの安全性は再確認されており、がん予防効果も明らかになっています。

したがって、接種を検討している方はこれらの情報を踏まえて判断することが重要です。

HPVワクチンは、当初は主に子宮頸がん予防を目的として開発されましたが、現在では男性への接種も推奨されています。

その理由は、男性特有のHPV関連疾患の予防にあります。

具体的には、中咽頭がん、肛門がん、陰茎がん、尖圭コンジローマなどがあげられます。

さらに、男性への接種は女性への感染予防にも寄与します。

男性がHPVに感染しないことで、パートナーへの感染リスクを減らすことができるのです。

男女両方が接種することで、社会全体のHPV感染リスクを低下させる集団免疫の形成効果も期待できます。

ただし、日本では現在、男性へのHPVワクチン接種は任意接種となっており、公的な助成はありません。

そのため全額自己負担となり、3回の接種で約5万円から7万円程度の費用がかかります。

日本では、20~40歳代の若い女性を中心に子宮頸がんの罹患率が急増しており、死亡率も上昇しています。

この深刻な状況に対して、HPVワクチン接種は非常に効果的な予防手段となります。

HPVワクチンは、子宮頸がんをはじめとするHPV関連のがんから身を守る有効性が科学的に証明されています。

9価ワクチンの導入により、子宮頸がんの原因となる約90%のHPV感染を予防できるようになりました。

また、その安全性についても国内外の研究によって再確認されています。

自分自身や大切な家族の健康を守るため、HPVワクチン接種を積極的に検討してください。

特に、定期接種やキャッチアップ接種の対象となる方は、この機会を逃さず、接種を受けることを強くおすすめします。

予防は治療に勝ります。

HPVワクチン接種は、将来の健康を守る賢明な選択肢の一つです。

正しい情報に基づいて判断し、積極的に行動しましょう。

【お願い】

「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。

診察をご希望の方は、受診される前のお願いをお読みください。

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(医療経験を問わない総合職)も随時募集しています。

(医)こころみ採用HP取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

カテゴリー:こどものワクチン 投稿日:2025-03-20

髄膜炎菌ワクチン たった1〜2日で命を奪うこともある、恐ろしい感染症をご存知ですか? 侵襲性髄膜炎菌感染症(IMD)は、初期症状が風邪と似ているため見逃されやすいものの、急速に進行し重篤化する可能性がある非常に危険な病気… 続きを読む 髄膜炎菌ワクチンとは?ワクチンの特徴と病気、費用について解説

カテゴリー:こどものワクチン 投稿日:

喘息の長期管理薬とは? 喘息は、気道に慢性炎症が起きて狭くなっている状態です。それが引き金となって気道が過敏になり、ちょっとしたきっかけで咳や息苦しさをくり返します。 喘息の治療は、 炎症を抑え、喘息の悪化や発作を予防す… 続きを読む 【医師が解説】喘息の長期管理薬(吸入ステロイド)の効果と副作用

カテゴリー:喘息の長期管理薬(吸入ステロイド) 投稿日:

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-22-1

元住吉プラザビル 2階/3階

東急東横線・目黒線元住吉駅西口より

徒歩1分

〒211-0063

神奈川県川崎市中原区小杉町3-1501-1

セントア武蔵小杉A棟203

JR線・東急線 武蔵小杉駅より徒歩2分

〒223-0061

神神奈川県横浜市港北区日吉2-1-4

G.C.HIYOSHI 2階/3階

J東急線・グリーンライン 日吉駅直結(0分)

〒211-0063

神奈川県川崎市中原区小杉町3-1501-1

セントア武蔵小杉A棟203

JR線・東急線 武蔵小杉駅より徒歩2分

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-28-5

メディカルプラザD元住吉 3階

東急東横線・目黒線 元住吉駅から徒歩3分

〒211-0063

神奈川県川崎市中原区小杉町3-20-1

光ビル20 7階

JR線・東急線 武蔵小杉駅から徒歩4分

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-28-5

メディカルプラザD元住吉 3階

東急東横線・目黒線 元住吉駅から徒歩3分

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-33-25

NEXUS Grand Mounthelie 1B

元住吉駅から徒歩2分