- 元住吉駅前こころみクリニック

内科・小児科・耳鼻咽喉科・婦人科 - MOTOSUMIYOSHI-EKIMAE COCOROMI CLINIC

internal・pediatrics・otorhinolaryngology・gynecology

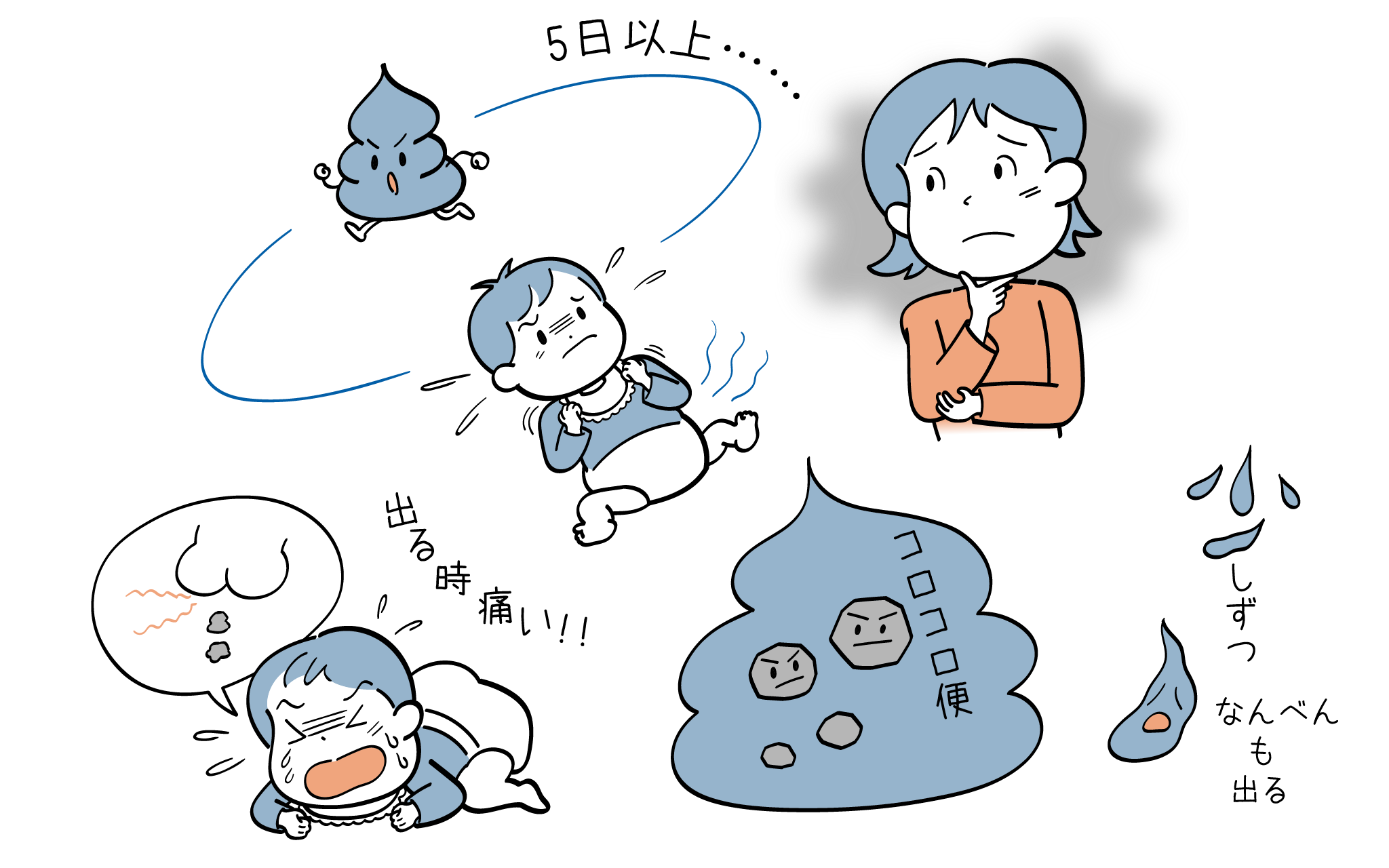

便秘は便が長時間でない状態だけでなく、排便しにくい、残便感があるなどの快適な排便ができない状態も指します。

具体的には下記のような症状です。

赤ちゃんや子供の便秘は全体の1割以上もいる身近なもので、離乳食の開始時期やトイレトレーニングの時期、集団生活が始まる時期などが便秘になりやすいです。

硬い便を出すときに痛い思いをすると、排便をガマンするようになり便がさらに硬くなり、また便をするときに痛い思いをする…の悪循環になってしまいます。

さらに便が常に直腸にたまる状態に体が慣れてしまうと、便意が起こりにくくなる事態にも陥ります。

便秘の主な原因には、体質や偏った食事、水分不足などがあり、さらに発達段階によって特徴が違ってきます。

乳児期の便秘はよくおこります。

この時期における便秘で重要なポイントは、生まれつきの体の作りや病気による便秘かどうかの見極めです。

肛門が開いていない(鎖肛)、肛門の近い部分がギュッと締まっている(Hirschsprung病)などの病気で便が出ない状況になっている場合は、必ず病院で治療する必要があります。

病気以外では、哺乳不足やミルク(人工乳)の使用、消化器官の発達、離乳食による水分不足などが原因となります。

母乳の場合、どのくらい母乳が出てどのくらい飲んだのかがわかりません。

おっぱいの張りが弱く赤ちゃんがいつまでも吸い続け、離そうとすると泣いてしまうときには出ているおっぱいの量が少ないのかもしれません。

赤ちゃんの様子や体重の増えで確認する必要があります。

ミルクは哺乳量の調整および確認が簡単におこなえますが、含まれている乳糖が少ないために便秘を起こしやすいと言われています。

生後2〜3か月になると消化器官が発達して腸の中に便をためられるようになるため、それまでよりも便回数が減る場合があるでしょう。

生後6か月ころからは離乳食が始まり哺乳量が減って水分摂取が減るために、便秘になりやすいです。

1歳以上の子供における便秘では、食事に関するものと日頃の習慣やストレスなどによるものがあります。

食事面では、水分や食物繊維の不足、全体的な食事量が少ないと便秘になりやすいです。

1歳以上の幼児期〜学童期は、オムツではなくトイレでの排泄、学校のトイレを使用するなど排泄の環境が変わる時期です。

さらに排便時の痛みを怖がるなどの状態もストレスとなり便秘を引き起こします。

運動が少ない場合も便秘の原因です。

便秘は悪循環を生み出してしまうため、便秘の状態が長く続かないように、あるいは便秘にならないようにしていく必要があります。

現在お腹の中にある便は、浣腸や薬でまず出しましょう。

子どもさんもすぐに楽になります。

グリセリン浣腸は腸の動きを促しつつ、便を軟らかくさせて排泄します。

赤ちゃんの場合は、オリーブ油やベビーオイルなどをつけた綿棒で浣腸するのも有効です。

綿棒を1〜2cm入れて肛門内をグルグル回して刺激してください。

ただし肛門の粘膜を傷つけないように注意が必要です。

小児科を受診して、便を軟らかくする薬や腸を刺激して動きをよくさせる薬を処方してもらい便を出す方法もあります。

便秘の原因に水分や食物繊維の不足、食事量の少なさなどがあげられるため、食生活の改善は便秘解消に効果があります。

離乳食が始まると水分を摂取する量が減ります。

離乳食の後に母乳やミルクもしっかり飲ませ、白湯やお茶でも水分を補給してください。

離乳食では段階に合わせて下記のような食べ物を取り入れるとよいでしょう。

幼児〜学童期では全体の食事量が少なすぎないか確認しましょう。

どんなに水分や食物繊維に気をつけても、食事量が少なければ便になる量も少なく排泄されません。

お菓子やジュース類が多いと便になりにくいうえ、時間帯によっては食事量の低下にもつながる場合があるため意識したほうがよいでしょう。

食物繊維は体に吸収されず、腸で水分を含んで便の量を増やします。

さらに大腸に刺激を与える作用もあると考えられており、便通によい食材です。

| 食品例 | |

|---|---|

| 野菜 | モロヘイヤ スイートコーン ごぼう ほうれん草 かぼちゃ |

| 海藻 | ひじき わかめ |

| 芋類 | さつまいも |

| 豆類 | おから 納豆 |

| 果物 | りんご バナナ |

| 穀物 | 雑穀 全粒粉 |

適度に食物繊維を食事に加えていきましょう。

適度な運動は腸の動きを活発化させます。

野外が無理なら室内でも可能な範囲で運動できるような環境を整えましょう。

便意を訴えたらすぐにトイレに行かせましょう。

トイレトレーニング中でも同様です。

トイレトレーニングでは失敗を叱らずゆっくりとしたペースで進めてくのが大切です。

学校のトイレを使用するのが恥ずかしいとの思いを避けるには、登校前に必ずトイレの時間を確保して朝に排便する習慣をつける方法がよいでしょう。

便秘になるとそれに伴う症状が出る場合があります。

上記のような症状がある場合は、なるべく早く小児科などで医師の診察を受けてください。

深刻な状況になっているかもしれません。

【お願い】

「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。

診察をご希望の方は、受診される前のお願いをお読みください。

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(医療経験を問わない総合職)も随時募集しています。

(医)こころみ採用HP取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

カテゴリー:通年の子供の病気 投稿日:2024-12-28

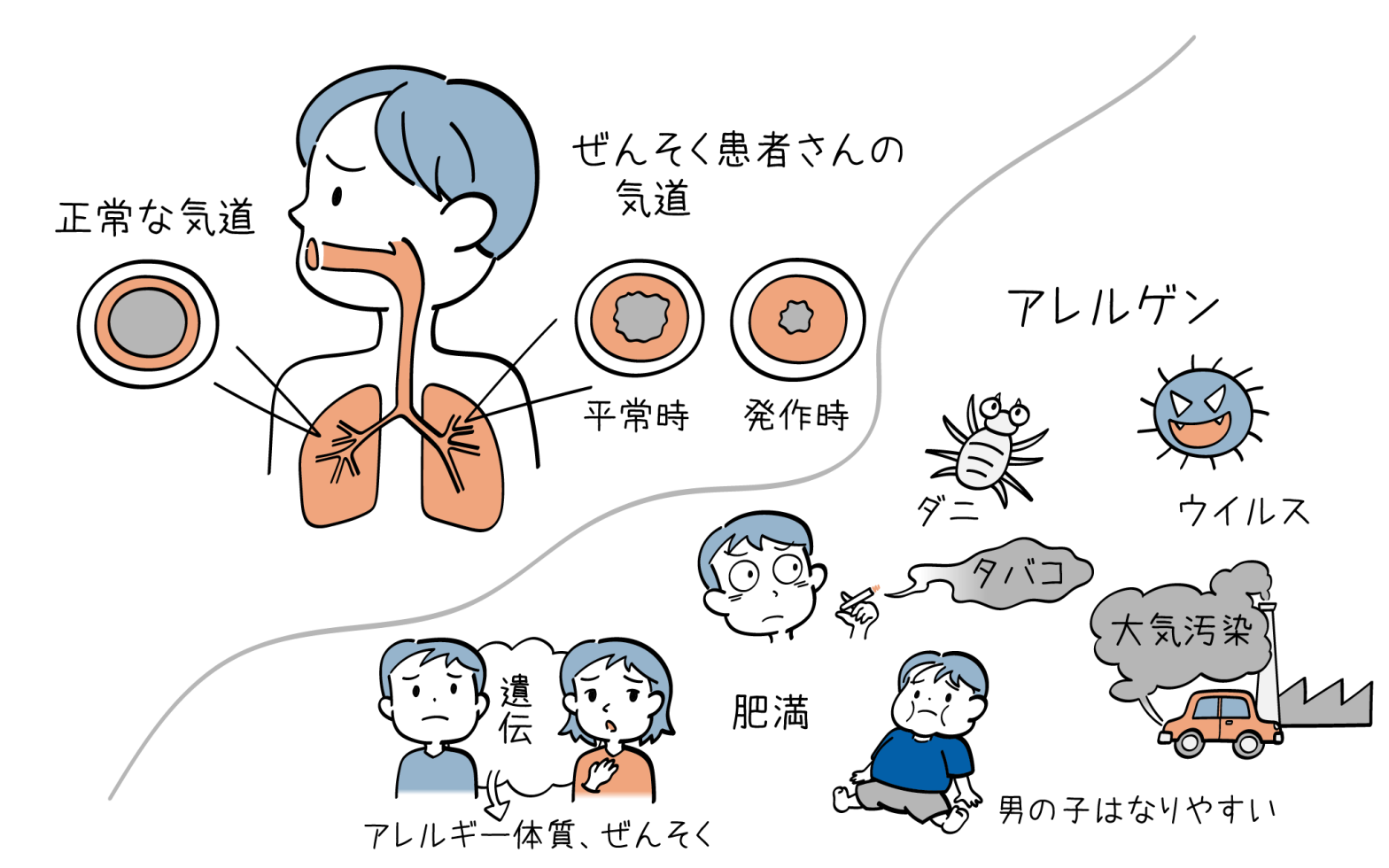

小児喘息の症状と治療法 気管支喘息とは ぜん息とは、呼吸をするときに空気が通る道(気道)が狭くなり、呼吸困難をきたす病気です。何らかの刺激が加わると、炎症をおこしている気道粘膜が敏感に反応し、ぜん息症状を引き起こします。… 続きを読む 小児喘息の症状と治療法

カテゴリー:通年の子供の病気 投稿日:

喘息の長期管理薬とは? 喘息は、気道に慢性炎症が起きて狭くなっている状態です。それが引き金となって気道が過敏になり、ちょっとしたきっかけで咳や息苦しさをくり返します。 喘息の治療は、 炎症を抑え、喘息の悪化や発作を予防す… 続きを読む 【医師が解説】喘息の長期管理薬(吸入ステロイド)の効果と副作用

カテゴリー:喘息の長期管理薬(吸入ステロイド) 投稿日:

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-22-1

元住吉プラザビル 2階/3階

東急東横線・目黒線元住吉駅西口より

徒歩1分

〒211-0063

神奈川県川崎市中原区小杉町3-1501-1

セントア武蔵小杉A棟203

JR線・東急線 武蔵小杉駅より徒歩2分

〒223-0061

神神奈川県横浜市港北区日吉2-1-4

G.C.HIYOSHI 2階/3階

J東急線・グリーンライン 日吉駅直結(0分)

〒211-0063

神奈川県川崎市中原区小杉町3-1501-1

セントア武蔵小杉A棟203

JR線・東急線 武蔵小杉駅より徒歩2分

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-28-5

メディカルプラザD元住吉 3階

東急東横線・目黒線 元住吉駅から徒歩3分

〒211-0063

神奈川県川崎市中原区小杉町3-20-1

光ビル20 7階

JR線・東急線 武蔵小杉駅から徒歩4分

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-28-5

メディカルプラザD元住吉 3階

東急東横線・目黒線 元住吉駅から徒歩3分

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-33-25

NEXUS Grand Mounthelie 1B

元住吉駅から徒歩2分