- 元住吉駅前こころみクリニック

内科・小児科・耳鼻咽喉科・婦人科 - MOTOSUMIYOSHI-EKIMAE COCOROMI CLINIC

internal・pediatrics・otorhinolaryngology・gynecology

子どもが病気になったとき、最もよくある症状が発熱です。

今回、子どもが発熱した際に保護者がよく抱く疑問について、Q&A形式で解説しています。ぜひ参考にしてください。

Q&Aに入る前に、なぜ発熱するのかという前提をお話します。

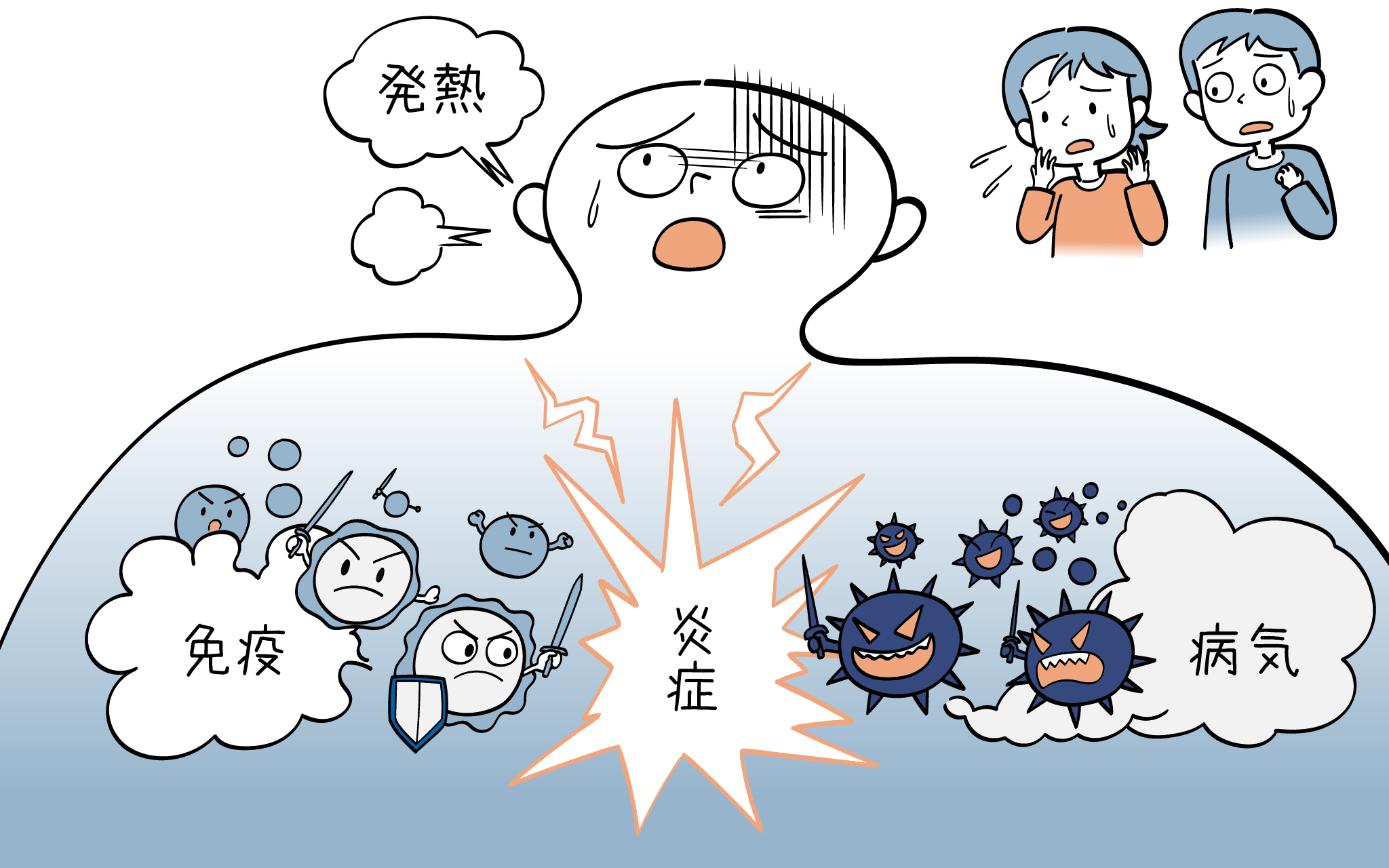

結論から言うと、「発熱は体が病気と一生懸命戦っている証拠」と言えます。

人の体は、細菌やウイルスなどの「悪いもの」が体に入ってくると、それをやっつけるために「免疫」という仕組みを使います。

この免疫は、悪いものを見つけると、「炎症」と呼ばれる反応を起こして戦います。

そのときに、体温をわざと高くすることがあります。

体温が高くなると、以下のような2つの良いことがあります。

体温が上がると、体の中の「免疫の兵隊さんたち」が元気になり、悪いものを倒す力が強くなります。

多くの細菌やウイルスは、体温が高い状態では増える力が弱くなるため、発熱によって体が戦いやすくなるのです。

発熱自体は悪いものではなく、むしろ体にとって必要な働きです。

特に子どもの感染症では、特効薬がない場合も多くあり、その場合は子どもの免疫力に頼る自然回復が基本となります。

発熱すること自体が、体が回復するための大切な過程なのです。

そのため、子どもが比較的元気で、食べたり飲んだりできる場合は、無理に熱を下げる必要はありません。

ただし、熱が高すぎる場合や、ぐったりしている、食べたり飲んだりできないといった症状があるときは、体が戦うのに疲れてしまっている可能性があります。

その場合は、熱を下げたり医療機関で診てもらったりすることで、子どもの体をサポートしてあげる必要があります。

迷った時は、地域の医療相談窓口や、小児救急医療電話相談(#8000)、救急相談センター(#7119)に連絡して症状を伝え、受診が必要かどうか相談することもできます。

受診に関する疑問は、子どもの発熱時によくある疑問だと思います。

受診のタイミングは、体温だけではなく子どもの全体的な様子(状態)で判断するとよいでしょう。

【受診の目安】

発熱があっても食事をとれていて、比較的元気に過ごせている場合は、すぐに受診する必要はありません。

逆に、受診のタイミングが発熱して間もないと、体内の菌やウイルスの量が少なく、検査で正確に特定できないことがあります。

そうなると後日の再診が必要になることも覚えておきましょう。

発熱してから12~24時間程度経過すると、検査結果がより正確に反映される場合が多いです。

ただし、3ヶ月未満の赤ちゃんに発熱がある場合は早急に受診が必要です。

赤ちゃんは自分の不調を言葉や行動で明確に示すことができず、症状が限定的で分かりにくいことがあります。

発熱が唯一のサインである場合が多いため、感染の進行を見逃さないためにも迅速な対応が必要です。

免疫が未熟で、感染症が重症化しやすい赤ちゃんは、発熱がある時点で早急に受診しましょう。

迷った時の相談窓口

地域の医療相談窓口や、小児救急医療電話相談(#8000)、救急相談センター(#7119)に連絡して症状を伝え、受診が必要かどうかの判断を仰ぐことも役立ちます

以下のような症状がある場合は、夜間でも受診しましょう。

子どもが夜間に発熱している場合でも、翌朝の受診で問題ないことが多いです。

発熱は、体が病原体と戦っている自然な反応です。

例えば、40℃の発熱でも、子どもがグズったりせず比較的元気で、スヤスヤと眠れている場合は、無理に夜間に病院を受診する必要はありません。

ただし、心配な場合は、救急相談窓口(#7119)や地域の小児救急電話相談(#7119)に相談して、適切な判断を仰ぎましょう。

解熱剤に関する疑問も、よくある疑問ですね。

解熱剤は、38.5℃以上の発熱で子どもが辛そうな場合に使うことを検討してください。

解熱剤は、熱そのものを下げるより、子どもの負担を軽くするために使います。

「きつくて休みたいのに、体が熱くて眠れない」

「発熱で体力を消耗していて元気がない」

このような場合は、解熱剤を使って子どもの負担を軽くしてあげましょう。

解熱剤は症状を緩和するためのもので、病気の治癒を早める効果はありません。

元気があり、無理なく入浴できる場合は問題ありません。

ただし、長時間の入浴や熱いお湯は避けましょう。

シャワーでさっとすませる、絞った温かいタオルで体を拭くことなどをお勧めします。

体を冷やさないようにご注意ください。

発熱時の寝具の調整や、室温の管理は悩まれるポイントかもしれません。

基本的には本人が寒く感じないようにしてあげればよいです。

ただし、厚すぎる布団や重ね着は、体温をさらに上げてしまう可能性があります。

軽めの布団や薄い掛け物を使用し、体温調節がしやすい環境を整えましょう。

熱があるのに、手足が冷たい、ガタガタと震えるというのは、これから熱が上がるサインです。

布団をかけ、体全体が暖かくなるようにしてあげましょう。

部屋の温度は20〜22℃、湿度を50〜60%程度に保てるようにしましょう。

無理に食べさせる必要はありません。

水分補給を優先し、子どもが食べたいものを少量ずつ与えましょう。

発熱時には、経口補水液、薄めたスポーツドリンク、白湯や麦茶などがおすすめです。

スプーンやストローを使って、少量ずつこまめに与えましょう。

また、ジュースなどの甘い飲み物を欲しがる場合、適度であれば問題ありませんが、毎回の水分補給がジュースになると糖分過多になります。

薄めたり、頻度を調整したりしてバランスよく水分補給をおこないましょう。

飲むのを嫌がる場合、尿が減る、唇が乾燥するなどの症状は、脱水の初期の兆候です。

医療機関にご相談ください。

基本的には、解熱後24時間以上経過し、普段通り元気に過ごせるようになれば登園・登校が可能です。

ただし、感染症の種類によっては、解熱後一定の期間が経過しないと登園・出席が制限される場合があります。

園や学校の感染症対策の規定、医師からの指示に従いましょう。

37.5℃程度の体温は「微熱」に見える場合がありますが、感染症からの回復途中である可能性が高く、完全に治癒したとは言えない状態と考えられます。

感染症が原因である発熱の場合は、解熱後24時間以上経過し、普段通りに元気に過ごせるようになってから登校・登園するのが良いでしょう。

自宅で体温を測る際、最も正確なのは腋窩(わき下)での測定です。

耳やおでこの体温計は便利ですが、外気温や測定位置で誤差が出ることがあります。

発熱時など、熱の経過を正確に把握しなければならない場合は、腋窩(わき下)での測定をおすすめします。

頻繁に測りすぎるとストレスになるため、4~6時間おきを目安に子どもの様子を優先してください。

子どもに熱があっても比較的元気な場合、自宅でどのように過ごせばよいのかと悩まれることもあるかもしれません。

必ずしも布団に入って寝ておく必要はありませんが、体を動かさずにできる遊びや時間の過ごし方を考えましょう。

また、基本的に医療機関への受診以外は外出を控えましょう。

インフルエンザの場合、以下の特徴が見られます。

発熱してから12~24時間程度経過すると、検査結果がより正確に反映される場合が多いです。

逆に、発熱して間もない場合、体内の菌やウイルスの量が十分に増えておらず、検査で正確に特定できないことがあります。

水分補給を優先し、呼吸を楽にするために鼻水のケアや加湿を行いましょう。

咳がひどい、呼吸が苦しそうな場合は早めの受診を検討してください。

症状の改善には、原因菌やウイルスの治療が根本的な解決となります。

基本的に、発熱とともに発疹や嘔吐がある場合でも、様子を見ていてよい場合が多いです。

発疹がかゆい場合は冷やす、嘔吐が一時的な場合は水分補給をしながら様子を見ましょう。

しかし、以下の場合は夜間でも早急な受診が必要です。

【発疹】

【嘔吐】

緊急性がある場合を除いて、夜間の発熱は家庭での対応が可能な場合が多いです。

ただし、以下の場合は夜間でも受診した方がよいでしょう。

迷った時は、地域の医療相談窓口や、小児救急医療電話相談(#8000)、救急相談センター(#7119)に連絡して症状を伝え、受診が必要かどうか相談することもできます。

救急車を呼ぶべきかどうかは体温ではなく、子どもの様子で判断します。

以下の場合は救急車を呼びます。

具体的に解説しますね。

呼吸困難:息が苦しくて、うまく呼吸ができない状態

痙攣が続く:体が自分の意志とは関係なく、けいれん(ガタガタ震えるような動き)が止まらない状態

意識がもうろうとしている:ぼんやりして、呼びかけに対する反応が鈍い、または全く反応がない状態

迷った時は、地域の医療相談窓口や、小児救急医療電話相談(#8000)、救急相談センター(#7119)に連絡して症状を伝え、受診が必要かどうか相談することもできます。

感染症が治りきっていない場合が考えられます。

症状が悪化する、または3日以上繰り返す場合は医療機関で相談してください。

3日以上の発熱が続く場合は医療機関を受診し、5日以上の発熱が続く場合は深刻な病気の可能性があるため、より詳しい検査を受けた方がよいでしょう。

【お願い】

「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。

診察をご希望の方は、受診される前のお願いをお読みください。

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(医療経験を問わない総合職)も随時募集しています。

(医)こころみ採用HP取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

カテゴリー:よくある子供の症状 投稿日:2025-04-04

喘息の長期管理薬とは? 喘息は、気道に慢性炎症が起きて狭くなっている状態です。それが引き金となって気道が過敏になり、ちょっとしたきっかけで咳や息苦しさをくり返します。 喘息の治療は、 炎症を抑え、喘息の悪化や発作を予防す… 続きを読む 【医師が解説】喘息の長期管理薬(吸入ステロイド)の効果と副作用

カテゴリー:喘息の長期管理薬(吸入ステロイド) 投稿日:

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-22-1

元住吉プラザビル 2階/3階

東急東横線・目黒線元住吉駅西口より

徒歩1分

〒211-0063

神奈川県川崎市中原区小杉町3-1501-1

セントア武蔵小杉A棟203

JR線・東急線 武蔵小杉駅より徒歩2分

〒223-0061

神神奈川県横浜市港北区日吉2-1-4

G.C.HIYOSHI 2階/3階

J東急線・グリーンライン 日吉駅直結(0分)

〒211-0063

神奈川県川崎市中原区小杉町3-1501-1

セントア武蔵小杉A棟203

JR線・東急線 武蔵小杉駅より徒歩2分

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-28-5

メディカルプラザD元住吉 3階

東急東横線・目黒線 元住吉駅から徒歩3分

〒211-0063

神奈川県川崎市中原区小杉町3-20-1

光ビル20 7階

JR線・東急線 武蔵小杉駅から徒歩4分

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-28-5

メディカルプラザD元住吉 3階

東急東横線・目黒線 元住吉駅から徒歩3分

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-33-25

NEXUS Grand Mounthelie 1B

元住吉駅から徒歩2分