- 元住吉駅前こころみクリニック

内科・小児科・耳鼻咽喉科・婦人科 - MOTOSUMIYOSHI-EKIMAE COCOROMI CLINIC

internal・pediatrics・otorhinolaryngology・gynecology

いびきは、何らかの理由で空気の通り道である気道が狭くなり、空気がそこを通過する際に粘膜が振動し、それが音として現れたものになります。

子どもは大人と比べると、成長の段階としていびきをかきやすい身体のつくりになっています。

しかし一方で、子どもの睡眠の質は健やかな心と身体や、社会性を育むためにとても重要であります。

気道を狭くしている原因によっては、早急に対応した方が良いいびきもあるので、子どものいびきが気になっている方はぜひ読んでみてください。

いびきはかいているけど、良く眠っているようにも見える・・・。

寝ている子どもを起こすわけにもいかず、実際に子どもがどれくらい睡眠をとれているか分かりませんよね。

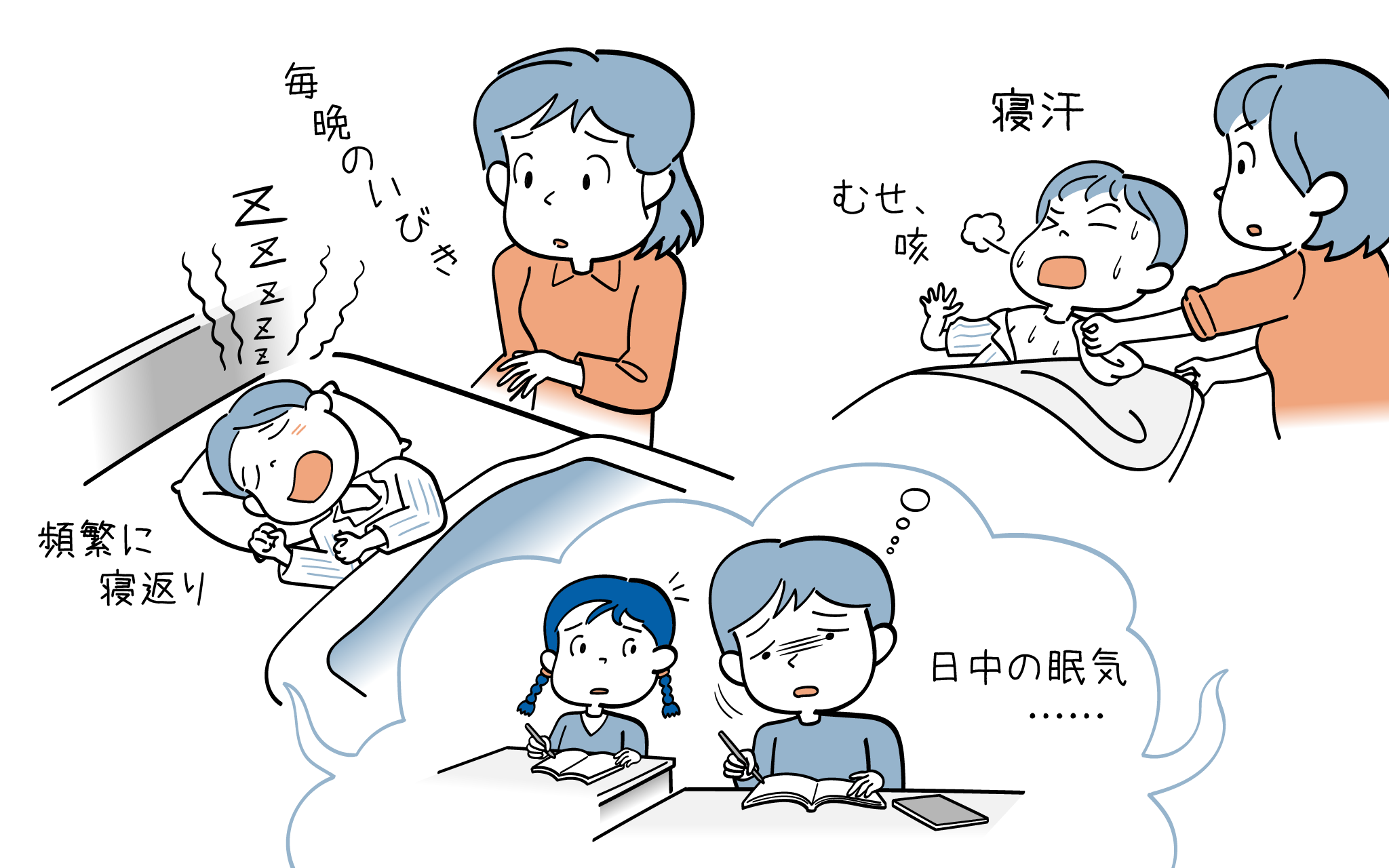

以下の様子がある場合には、子どもが十分に睡眠を取れていない可能性があります。

(睡眠中の症状)

(日中の症状)

他にも、日中の口呼吸、身長がなかなか伸びない、食事に時間がかかり、食べ物を飲み込めないなどは、後述するいびきを起こす疾患に起因するものでもあります。

このような症状がないかも合わせて観察してみましょう。

いびきの原因は気道の狭さによるものですが、気道を狭くする原因には様々なものがあります。

今回は発症の頻度や治療の優先度の高いものに注目し、子どものいびきの原因となる以下の疾患について解説します。

小児のいびきの最も大きな原因となるのが、扁桃肥大とアデノイド肥大です。

気道閉塞を引き起こし、睡眠の質を著しく低下させる可能性があるため、重要な治療対象となります。

扁桃肥大とアデノイド肥大は、似ているようで異なる症状です。

以下にそれぞれの特徴と違いを説明します。

| 扁桃肥大 | アデノイド肥大 | |

|---|---|---|

| 位置 |

|

|

| 概要 |

・扁桃腺が通常よりも大きくなった状態(感染や炎症を伴うわけではない) ・あらゆる年齢で発生の可能性がある |

・鼻の奥の咽頭扁桃(アデノイド)が肥大する状態 ・主に小児期(2〜10歳頃) |

| 症状 |

・いびき ・飲み込みにくさ ・口呼吸 ・言葉の発音の変化 ・睡眠時無呼吸など |

・いびき ・鼻づまり・鼻声 ・口呼吸 ・中耳炎や副鼻腔炎 ・睡眠時無呼吸など |

| 原因 | ・慢性的な刺激:アレルギーや慢性的な感染症による刺激 ・遺伝的要因:家族歴によるもの ・免疫系の反応:免疫系が過敏に反応して扁桃腺が肥大する |

・成長過程での自然な生理的肥大 ・生理的な増殖肥大に慢性的な炎症が加わると、病的な肥大する |

| 治療 | 扁桃肥大とアデノイド肥大の治療法は、症状の重さや原因に応じて異なります ・軽度の場合:薬物療法や生活習慣の改善 ・重度の場合:手術が推奨 |

|

扁桃腺は、口を大きく開けたときに舌の根元に左右に1つずつ見える小さい塊で、扁桃腺が通常よりも大きくなった状態を扁桃肥大と言います。

頻繁に繰り返す扁桃炎や、慢性的な炎症が続くことで扁桃肥大を引き起こすことがありますが、必ずしも感染や炎症を伴うわけではありません。

アレルギーや遺伝的要因などによっても引き起こされます。

身体の成長として、通常3歳から7歳の間に比較的大きくなることがありますが、成長期が過ぎると、扁桃腺は自然に縮小する傾向があります。

扁桃腺が肥大していても症状がなければ通常は問題ありません。

しかし、食べ物の通り道が狭窄し食べ物が飲み込みにくくなったり、睡眠時無呼吸などの症状が現れたりした場合には、医師の診察が必要となり治療の対象となります。

鼻の奥の咽頭扁桃(アデノイド)が肥大する状態です。

※咽頭扁桃は口腔内側からは見ることはできません。

アデノイドも身体の正常な成長として、通常2歳頃から大きくなり始め、6歳頃をピークに、その後10歳頃までに自然に縮小します。

しかし、この生理的な増殖肥大に慢性的な炎症が加わると、病的な肥大をすることがあります。

アデノイド肥大はその解剖学的な位置の関係で、進行すると中耳炎や副鼻腔炎を併発しやすくなります。

また、鼻づまりによって慢性的な口呼吸が続くと、口腔内が乾燥することで上気道感染を起こしやすく、また、特徴的な顔立ち(アデノイド顔貌)になることがあります。

睡眠時無呼吸、慢性炎症、中耳炎など、症状や合併症が日常生活や健康に影響を与えるようになると、治療の対象となります。

アレルギー性鼻炎は、鼻の粘膜にアレルゲン(花粉やハウスダストなど)が付着し、免疫反応が起こることで発症するアレルギー疾患です。

アレルギー性鼻炎は”季節性アレルギー性鼻炎”と”通年性アレルギー鼻炎”の2種類に分類されます。

アレルゲンが鼻の粘膜に付着することで粘膜が腫れるため、気道が狭まりいびきとなって現れます。

いびきの原因がアレルギー性鼻炎であった場合は、まず、アレルゲンを回避できるような工夫や、掃除や換気を行いアレルゲンの除去に取り組みます。

同時に抗ヒスタミン薬やステロイド鼻スプレーなどの薬物療法などが行われます。

アレルギー反応が解消されると、いびきもかかなくなります。

上気道感染症は、主に鼻、喉、咽頭、気管などの上気道部分にウイルスや細菌が付着し感染症状を起こす疾患です。

インフルエンザ、コロナ、溶連菌、肺炎球菌などが該当します。

上気道に炎症が起こることで、粘膜が腫れ気道を狭めます。

上気道感染症によっていびきが起こっている場合は、感染症が回復することで気道の狭窄も解消されます。

食生活や生活習慣の変化から近年子どもの肥満が増えていますが、肥満もいびきの原因になります。

肥満になると首や喉の周りにも脂肪がつき、この脂肪組織が気道を圧迫するからです。

肥満の基準は、成人ではBMI(=体重(Kg)÷身長(m)の2乗)を基準に評価しますが、子どもの場合は年齢と性別によって基準が異なります。

具体的には肥満度判定曲線を参考にしながら、以下のように分類されます。

肥満:同年齢・同性の子どものBMIの上位15%に入る

(男子)

幼児用:http://jspe.umin.jp/public/files/himan1-6_boy.pdf

学童用:http://jspe.umin.jp/public/files/himan6-17_boy.pdf

(女子)

幼児用:http://jspe.umin.jp/public/files/himan1-6_girl.pdf

学童用:http://jspe.umin.jp/public/files/himan6-17_girl.pdf

出典:日本小児内分泌学会

肥満はいびきだけでなく長期的な健康問題にもつながる可能性があるため、食事や運動などを見直しながら体重管理と健康的な成長を支援することが重要になります。

無呼吸症候群は、睡眠中に何度も呼吸が止まる状態を言います。

酸素不足によって脳や心臓に影響を与えるため、早急な治療が必要となります。

睡眠時無呼吸症候群には、中枢性と閉塞性の2つに分けられますが、大部分は閉塞性である場合が多く、いびきを伴う場合は閉塞性の睡眠時無呼吸症候群(OSAS)と考えられます。

閉塞性睡眠時無呼吸症候群となる原因は、これまでに解説してきた扁桃腺肥大・アデノイド肥大・肥満や、小顎症など、何らかの原因で気道が閉塞することによります。

睡眠時無呼吸症候群の診断には、

その他検査などを用いて総合的に判断されますが、特に小児の場合は、成長発達への影響も考慮しながら慎重に診断を行う必要があります。

子どものいびきを見て、「病院を受診した方がよいのかな?様子を見ていてもよいのかな?」と、どのように判断すればいいのかわからない場合もありますよね。

気になって心配な場合は、病院で診察を受けると良いと思いますが、以下のような項目で判断ができることもあるので参考にしていただければと思います。

様子を見ていても良い場合

病院の受診を検討した方が良い場合

(睡眠中)

(日中の症状)

いびきは睡眠の質が低下していると考えることもできます。

子どもにとって良質な睡眠をとることは、心と身体の健やかな成長のために非常に重要です。

子どものいびきが気になる場合は、ぜひ医師に相談し、適切な診断と治療を受けるようにしましょう。

【お願い】

「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。

診察をご希望の方は、受診される前のお願いをお読みください。

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(医療経験を問わない総合職)も随時募集しています。

(医)こころみ採用HP取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

カテゴリー:よくある子供の症状 投稿日:2024-11-07

喘息の長期管理薬とは? 喘息は、気道に慢性炎症が起きて狭くなっている状態です。それが引き金となって気道が過敏になり、ちょっとしたきっかけで咳や息苦しさをくり返します。 喘息の治療は、 炎症を抑え、喘息の悪化や発作を予防す… 続きを読む 【医師が解説】喘息の長期管理薬(吸入ステロイド)の効果と副作用

カテゴリー:喘息の長期管理薬(吸入ステロイド) 投稿日:

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-22-1

元住吉プラザビル 2階/3階

東急東横線・目黒線元住吉駅西口より

徒歩1分

〒211-0063

神奈川県川崎市中原区小杉町3-1501-1

セントア武蔵小杉A棟203

JR線・東急線 武蔵小杉駅より徒歩2分

〒223-0061

神神奈川県横浜市港北区日吉2-1-4

G.C.HIYOSHI 2階/3階

J東急線・グリーンライン 日吉駅直結(0分)

〒211-0063

神奈川県川崎市中原区小杉町3-1501-1

セントア武蔵小杉A棟203

JR線・東急線 武蔵小杉駅より徒歩2分

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-28-5

メディカルプラザD元住吉 3階

東急東横線・目黒線 元住吉駅から徒歩3分

〒211-0063

神奈川県川崎市中原区小杉町3-20-1

光ビル20 7階

JR線・東急線 武蔵小杉駅から徒歩4分

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-28-5

メディカルプラザD元住吉 3階

東急東横線・目黒線 元住吉駅から徒歩3分

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-33-25

NEXUS Grand Mounthelie 1B

元住吉駅から徒歩2分