痛み止めは使用法に注意!

頭痛で悩まされている日本人の数は、実に2000万ともいわれています。誰しも一度は経験があるのではないでしょうか?

現在日本では、

- ロキソニンS

- バファリン

- EVE

など、NSAIDsと呼ばれる痛み止めが街のドラッグストアで簡単に手に入ります。またこれらのCMも、積極的に「頭痛によく効く」というキャッチフレーズで売り出しています。

医療現場でも、頭が痛い時の初期対応としてNSAIDsはよく使われます。

しかし一方で、この痛み止めに頼り続けると、薬物乱用頭痛(Medication overuse headaches)が起こることが知られています。

そのため初期対応としては良いのですが、同じ薬を乱発して使用し続けることはよくありません。ここでは、薬物乱発頭痛の診断と治療を中心にみていきましょう。

薬物乱用頭痛とは?

薬物乱用頭痛とは、

- 痛み止めを慢性的に使用し続けることでおこる頭痛

です。

片頭痛や緊張型頭痛など、2次性の頭痛の方が頭痛薬を継続し続けることで、かえって頭痛が慢性化してしまった状態です。

英語ではMedication overuse headaches(MOH)と呼ばれ、この病名は広く知れ渡っています。決して珍しい病気ではありません。痛み止めを使用し続けてる人の中に潜んでる可能性がある頭痛です。

使用する痛み止めは

- NSAIDs

- エルゴタミン

- トリプタン製剤

など、どの種類でもおこり得ます。

薬物乱用頭痛の原因

一般的に原因として多いのは、

- 市販薬の継続使用

です。

市販薬はドラッグストアなどで医師の診察なしで購入できるため、手に入りやすいことから乱発しがちになります。

とくべつな頭痛を感じないときでも、

- 今日は仕事が忙しくて頭痛が起こるかもしれないから飲んでおこう

- 少し頭痛がした気がするから飲んでおこう

- いつも頭は痛くないけど念のため毎日食後に飲んでる

など、市販薬を予防的に乱発している人をみかけます。こういった人は要注意です。頭痛薬を慢性的に飲んでる人の中で、

- 最近頭痛薬の効果が弱くなった

- 頭痛が前よりひどくなった

- 頭痛の頻度が増えた

- 痛み止めをいくら飲んでも効かない

などが当てはまらないかチェックしてみてください。もしかしたら薬物乱用頭痛がすでに起きているかもしれません。

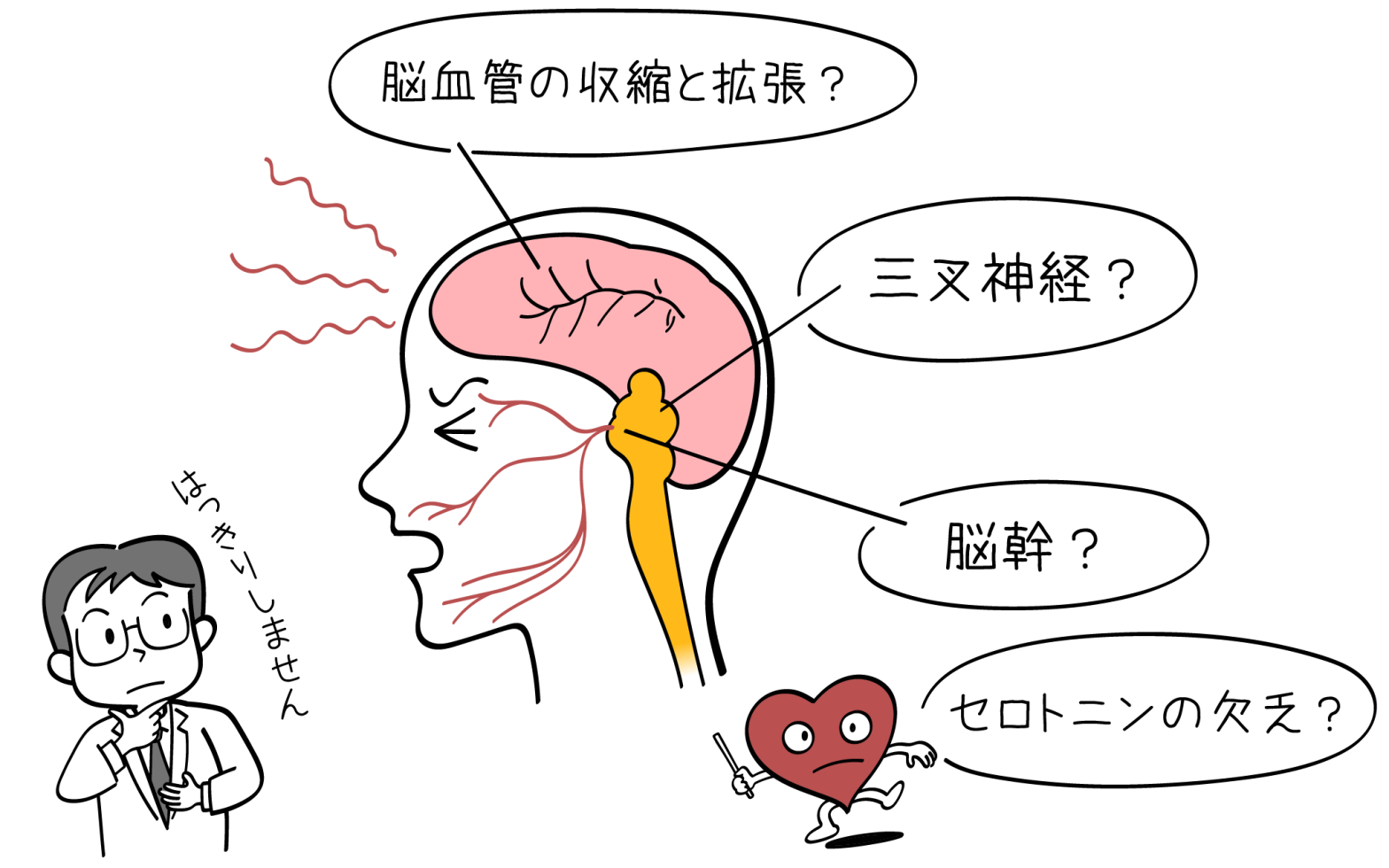

この薬物乱用頭痛がなぜ起こるか、細かい機序は実は解明されていません。

- 頭痛の不安感による痛み

- 痛み止め乱発で薬に慣れてしまうことでの痛み

- 痛みに逆に敏感になる機序が生まれることでの痛み

- 遺伝的気質

- 身体的依存

など諸説あります。しかしどの種類の痛み止めでも起こることから、細かい研究が進んでいないのが現状です。

原因となる痛み止めの種類

上でお伝えした通り、薬物乱用頭痛は痛み止めの種類にかかわらず生じます。

具体的には、

- NSAIDs(市販薬の多く)

- エルゴタミン

- トリプタン製剤(ゾーミック、イミグラン、アマージ、マクサルト)

- アセトアミノフェン

- オピオイド(麻薬)

- 複合製剤

など、ほぼすべての痛み止めでおこると考えられています。

とくに、エルゴタミンやトリプタン製剤は偏頭痛用の痛み止めで、医師の処方が必要ですが、そのようなお薬でも痛み止めでも薬物乱用頭痛は起こる可能性があるのです。

薬物乱用性頭痛の診断基準は?

国際頭痛分類 (ICHD-IIIß) での薬物乱用頭痛の診断基準として、以下の3つが示されています。

- 月に15日以上頭痛がある

- 慢性・急性の頭痛治療薬を、3か月以上乱用している

- その頭痛は、治療薬の過剰摂取によって形成・悪化したものである。

日本のガイドラインもこの国際頭痛分類を元に作成されています。

1.月に15日以上頭痛がある

薬物乱用頭痛の診断でまず大切なことは慢性的な頭痛があるということです。慢性的な頭痛の種類としては、

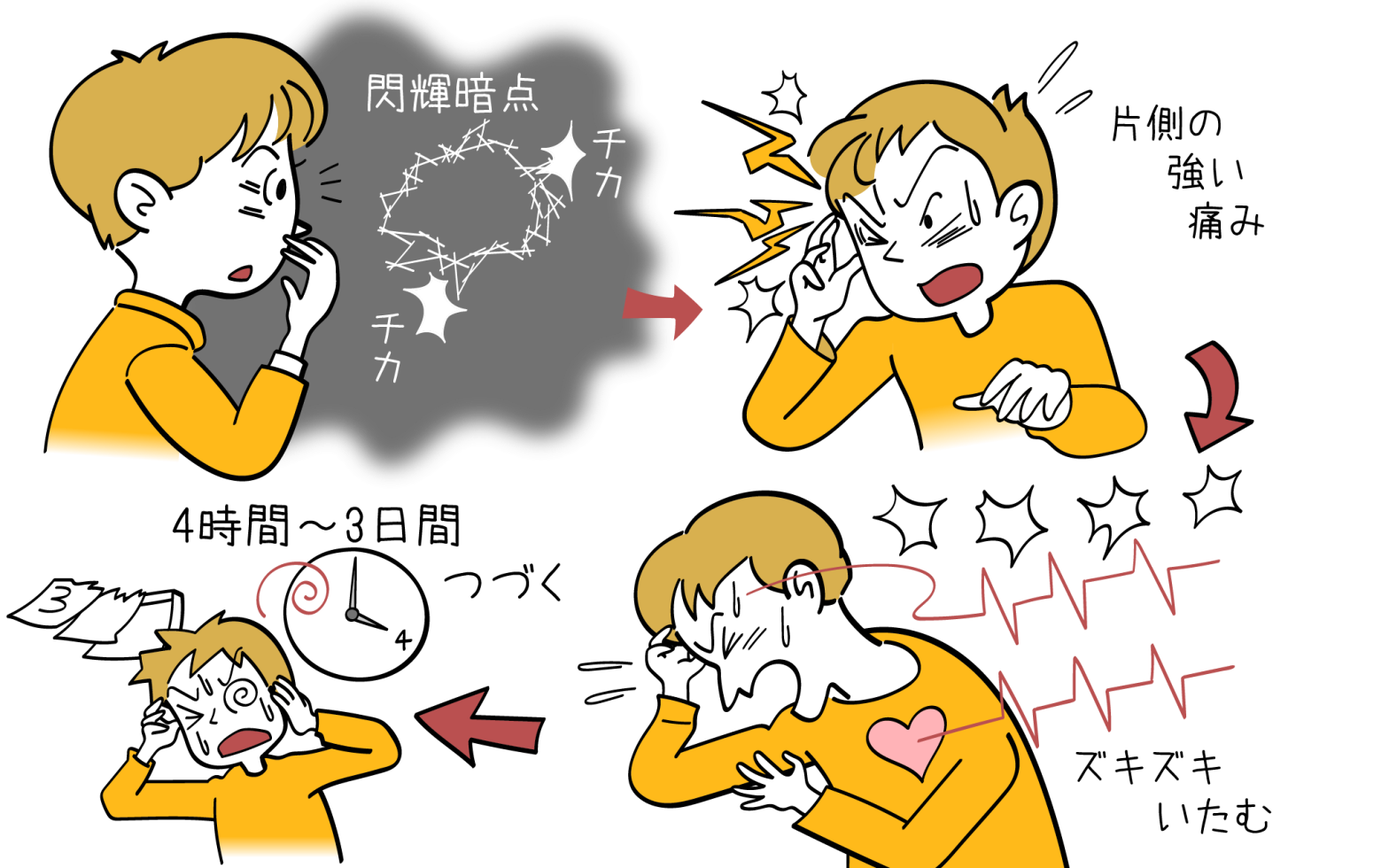

- 片頭痛

- 緊張性頭痛

- 群発頭痛

が挙げられます。

「慢性的な頭痛」の基準は月15日以上症状があることです。月に数回程度の頭痛の人は除外されます。

それ以外の例として、「リウマチの関節痛で痛み止めを飲み続けていたら頭痛がしてきた」というように、頭痛以外の理由で痛み止めを飲み続けていた人で頭痛が起きた場合は、薬物乱用頭痛とはいえません。

突発的に激しい頭痛が出てきた場合は、脳出血などの可能性を考える必要もあるのです。

2.慢性・急性の頭痛治療薬を、3か月以上乱用している

次に、具体的な痛み止め使用の頻度ですが、

- 1か月に10日以上同一の痛み止めを使用している

- 1か月に15日以上様々なお薬の痛み止めを使用している

が基準になっています。

痛み止めが1種類のみではなく、複数の痛み止めを使い分けていても起こる可能性があるのです。

3.その頭痛は、治療薬の過剰摂取によって形成・悪化したものである。

そして、診断の上で最も大切なのが、

- 薬物乱用することで痛みが徐々に悪化している

という点です。

薬を使えば使うほど効かなくなる、むしろ薬を使うと悪化するというのがこの薬物乱用頭痛の大きな特徴になります。

ただしこの3つを満たしていても、他の頭痛を鑑別することは大切です。慢性的な頭痛が悪化した場合は自己診断で薬物乱用頭痛と思い込まず、必ず医療機関を受診しましょう。

薬物乱用性頭痛の治療は?

薬物乱用頭痛の一番の治療は、

- 薬物の乱用をやめること

です。とても当たり前のことと感じるかもしれませんが、これがなかなか難しいのです。

いざ痛み止めをやめようとすると、

- 頭痛が出たらどうすればいいんだ?

- 痛み止めがないと心配だ

- 頭痛が起こると思うと不安でしょうがない

などの気持ちから、痛み止めに依存してしまう方も少なくはありません。

また、薬物乱用頭痛は、痛み止めをスパッとやめたからといって、すぐによくなるわけではありません。やめた直後はリバウンドといって、逆に頭痛が強くなることが多いのです。

一般的に、中止後2日程度でリバウンドの頭痛が発現し、1週間程度は続きます。片頭痛によく使われるエリプタン製剤は、他の痛み止めと比較してこのリバウンドの期間が短いと言われています。

リバウンドの対策として使用する痛み止めとしては、

- エリプタン製剤(原因薬でない場合)

- ナイキサン(ナプロキセン)(NSAIDsが原因でない場合)

- ステロイド(プレドニン)

があげられますが、これらは確立された治療薬ではありません。重症な場合は、入院をして制吐剤や補液でリバウンドの症状を軽減することもあります。

そこで重要になるのが、

- 頭痛予防薬の投与

です。痛み止めには「予防」の働きはありません。あくまで起きた痛みを感じさせなくするだけのお薬です。

一方、頭痛予防薬は、原因に合わせ

- 脳の緊張や高ぶりを抑えたり、頭痛の原因を緩和させたりすることで頭痛を予防するお薬

になります。

薬物乱用頭痛の治療で使われる「頭痛予防薬」

薬物乱用頭痛の治療ガイドラインでは、原因の痛み止めを中止、もしくは中止前には、頭痛予防薬の投与が勧められています。

とくに、痛みが激しい片頭痛の方は予防薬として、

- 抗うつ薬

- 抗てんかん薬

- βブロッカ-

- Ca拮抗薬

などを使用します。

このうちで、有効性があると実証されているものとしては、

- 抗うつ薬:アミトリプチリン(トリプタノール)

- 抗てんかん薬:バルプロ酸(デパケン)

- βブロッカー:プロプラノロール(インデラル)

- Ca拮抗薬:塩酸ロメリジン(テラナス)

- 抗てんかん薬のトピラマート

となっています。

そしてその中で、現在片頭痛の予防薬として健康保険が適用されるのは、

- バルプロ酸(デパケン)

- 塩酸ロメリジン(テラナス)

の2つになります。ガイドラインでは抗てんかん薬のトピラマートを推奨していますが、日本では現在保険適用外になっているため使用しづらい経緯があります。

薬物乱用頭痛の再発

治療のところでお伝えしたように、自力で痛み止めの中止が難しい方には、デパケンやテラナスといった頭痛予防薬を内服しながら、痛み止めを抜いていきます。痛み止めを中止し、身体がそれに慣れてくると通常薬物乱用頭痛は治まります。

しかしながら、薬物乱用頭痛は再発率が非常に高い病気です。頭痛の引き金となる要因は人によって様々ですが、

- ストレス

- 肩こり

- 臭いや音

- 食べ物

などなど、頭痛は身近な原因から発症することが多いため、結局はまた痛み止めに頼りたくなってしまう方も少なくはないのです。およそ3割くらいの方で、薬物乱用頭痛が再発すると言われています。

薬物乱用頭痛の予防

医学的に頭痛をおこす異変が見当たらない慢性的な頭痛は、日常生活が原因となっていることが多いです。薬物乱用頭痛になった方、または薬物乱用頭痛が心配な方は、お薬に頼る前に、

- 自分はどんなときに頭痛がおきやすいか?

- 頭痛の原因で改善できるところはないか?

- お薬以外のリラックス法なども試してみる

など、医療機関を受診するとともに、日常生活の方も見直してみましょう。

(※片頭痛の原因や予防について詳しく知りたい方は、『ズキズキ痛む片頭痛の原因とその対策は?』を一読してみてください。)

【お願い】

「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。

診察をご希望の方は、受診される前のお願いをお読みください。

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(医療経験を問わない総合職)も随時募集しています。

(医)こころみ採用HP取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

執筆者紹介

大澤 亮太

医療法人社団こころみ理事長/株式会社こころみらい代表医師

日本精神神経学会

精神保健指定医/日本医師会認定産業医/日本医師会認定健康スポーツ医/認知症サポート医/コンサータ登録医/日本精神神経学会rTMS実施者講習会修了

カテゴリー:頭痛 投稿日:2020-01-09

関連記事

頭の片側がズキズキ痛むのは片頭痛?片頭痛の症状とは?

「片側がズキズキ」これって片頭痛? こころみクリニック―公式YouTube 単なる「頭痛」と「片頭痛」。その違いはどこにあるのでしょうか?その名の通り、「頭の片側がズキズキ痛む」のが片頭痛の特徴とも言えますが、実は両側が… 続きを読む 頭の片側がズキズキ痛むのは片頭痛?片頭痛の症状とは?

カテゴリー:頭痛 投稿日:

人気記事

【医師が解説】喘息の長期管理薬(吸入ステロイド)の効果と副作用

喘息の長期管理薬とは? 喘息は、気道に慢性炎症が起きて狭くなっている状態です。それが引き金となって気道が過敏になり、ちょっとしたきっかけで咳や息苦しさをくり返します。 喘息の治療は、 炎症を抑え、喘息の悪化や発作を予防す… 続きを読む 【医師が解説】喘息の長期管理薬(吸入ステロイド)の効果と副作用

カテゴリー:喘息の長期管理薬(吸入ステロイド) 投稿日: