- 元住吉駅前こころみクリニック

内科・小児科・耳鼻咽喉科・婦人科 - MOTOSUMIYOSHI-EKIMAE COCOROMI CLINIC

internal・pediatrics・otorhinolaryngology・gynecology

耳がつまった、耳がふさがった、さらに耳が何かにおおわれた、というような感覚を、耳閉感(じへいかん)といいます。耳づまりともいい、多くの人が感じたことがあるのではないでしょうか。この症状が起こる原因は様々で、大抵の場合は危険な状態ではありません。しかし、中には治療が必要になったり、生活の質を下げてしまったりするものもあります。この記事では、まずは耳の構造について簡単に説明し、耳が詰まる感じの一般的な原因、そしてどのように対処すればよいかをわかりやすく解説します。

まずは、耳の構造について説明します。

耳は、外側から外耳、中耳、内耳という部位に分けられます。

引用)油断しないで!耳掃除 独立行政法人 国民生活センター 平成28年2月25日 報道発表資料

外耳は耳介(耳たぶ)と外耳道から構成されています。

外耳の主な機能は、音を集めて中耳へと伝えることです。外耳道は、特定の音域の共鳴を助け、聴覚の感度を高めます。

中耳には、鼓膜と耳小骨(つち骨、きぬた骨、あぶみ骨)が含まれます。

中耳の主な機能は、鼓膜に到達した音波を力学的振動に変換し、それを耳小骨を通じて内耳に伝えることです。これにより、音は増幅され、内耳で感知しやすくなります。

内耳には蝸牛(聴覚を担当)と前庭系(平衡感覚を担当)があります。

内耳の蝸牛では、音波が電気信号に変換され、神経を通じて脳に送信されます。前庭系は、頭の動きを感知し、体のバランスを維持するのに役立ちます。

これらの部分が連携して、私たちが日常的に体験する聴覚と平衡感覚を可能にしています。

耳が詰まる感じの原因は多岐にわたります。

一般的なものは以下の通りです。

引用)耳閉感の診断と治療総説.日耳鼻.2019;122:732-737. p734

ここでは、外耳と中耳、内耳の問題によって耳閉感を呈する病気についてそれぞれ解説します。

外耳の問題として、外耳炎、耳垢栓塞(じこうせんそく)などがあります。

症状としては、外耳道のかゆみ、痛み、分泌物の存在、聴力低下が現れます。

原因はさまざまですが、外耳炎の場合には細菌や真菌の感染があります。また、水泳後などに耳の中に水が残ることで、一時的な耳閉感を感じることがあります。耳垢栓塞は、耳垢が過剰に溜まることで起こります。

外耳炎には医師の処方による抗生物質や抗真菌薬の点耳薬。耳垢栓塞には耳鼻科での専門的な耳垢除去が効果的です。

中耳の問題には、急性中耳炎、滲出性(しんしゅつせい)中耳炎、耳管機能不全などがあります。

症状としては、耳の痛み、聴力の低下、耳の中の圧迫感があります。

急性中耳炎の原因はさまざまですが、ウイルスまたは細菌による感染が契機となりえます。滲出性中耳炎は、中耳にある鼓室(鼓膜の奥に存在する小さなスペース)に液体が溜まるという病態です。また、アレルギーや上気道感染に伴う耳管の閉塞によって耳管の機能が妨げられることもあります。

耳管機能不全には耳管という鼻の奥と耳をつなぐ構造が関係しています。耳管が腫れ、中耳の中の圧力の調整がうまくできない耳管狭窄症や、加齢や体重が減少したことで耳管が開きすぎた耳管開放症などがあります。

急性中耳炎には抗生物質の処方が有効です。滲出性中耳炎では時に積極的な鼓膜穿刺やチューブ挿入が必要となります。

内耳の問題によって耳閉感をきたす疾患としては、メニエール病や急性低音障害型感音難聴(ALHL)、上半規管裂隙(じょうはんきかんれつげき)症候群、突発性難聴などが挙げられます。

症状としては、耳鳴り、回転性めまい、一過性の聴力喪失などがあります。聴覚障害として、低い音が聞きづらいという症状がみられます。

原因は、メニエール病や急性低音障害型感音難聴では内耳の液体バランスの異常があるのではないかと考えられています。また、上半規管裂隙症候群は、上半規管という構造の一部に欠損ができてしまったために、内耳の機能に異常をきたすというメカニズムが考えられています。

突発性難聴では、何らかの原因で内耳機能が障害されます。

メニエール病には塩分制限や利尿剤が用いられることがあり、突発性難聴にはステロイド治療が推奨されます。さらに、上半規管裂隙症候群の場合には、手術が施行されることもあります。

耳が詰まった感じは誰もが経験する症状であり、その原因はさまざまです。

自己判断での処置も可能な場合がありますが、症状が改善しない場合や痛みが伴う場合は、早めに医療機関を受診することが大切です。

耳づまりの症状に対しては、耳鼻咽喉科を受診するのが適切でしょう。日常生活における小さな不快感も、適切な対応を取ることで、早く治したり、悪化することを避けたりすることができます。

【お願い】

「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。

診察をご希望の方は、受診される前のお願いをお読みください。

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(医療経験を問わない総合職)も随時募集しています。

(医)こころみ採用HP取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

カテゴリー:よくある耳鼻科の症状 投稿日:2024-06-10

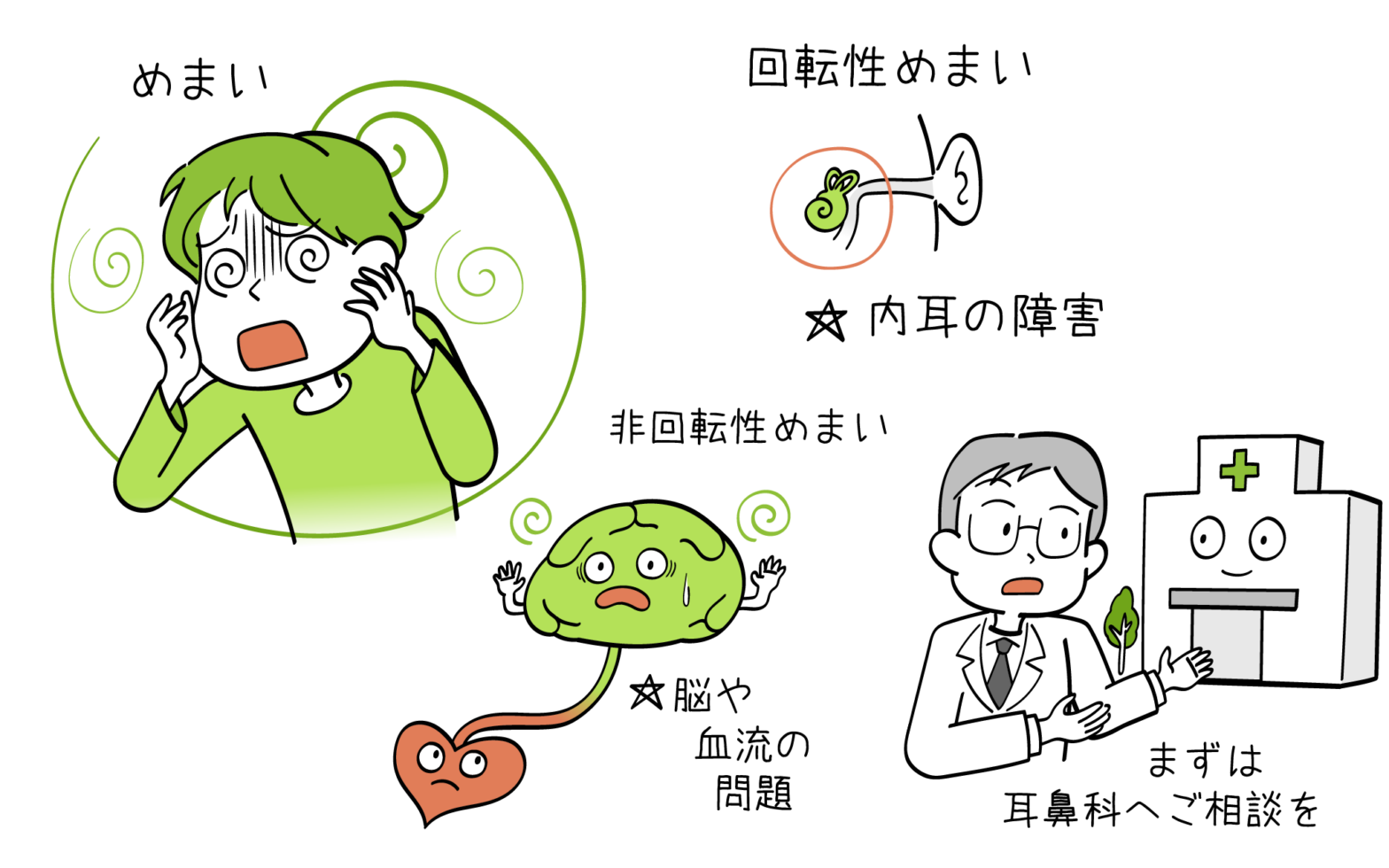

めまい はじめに 頭がくらくらしたり、まるで世界が回っているように感じたりすることはありませんか? そのような症状のことをめまいと呼びます。 そして、その原因はさまざまで、場合によっては深刻な疾患が隠れていることもありま… 続きを読む めまいの原因と対処法:内耳の異常からストレスまで徹底解説!

カテゴリー:よくある耳鼻科の症状 投稿日:

喘息の長期管理薬とは? 喘息は、気道に慢性炎症が起きて狭くなっている状態です。それが引き金となって気道が過敏になり、ちょっとしたきっかけで咳や息苦しさをくり返します。 喘息の治療は、 炎症を抑え、喘息の悪化や発作を予防す… 続きを読む 【医師が解説】喘息の長期管理薬(吸入ステロイド)の効果と副作用

カテゴリー:喘息の長期管理薬(吸入ステロイド) 投稿日:

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-22-1

元住吉プラザビル 2階/3階

東急東横線・目黒線元住吉駅西口より

徒歩1分

〒211-0063

神奈川県川崎市中原区小杉町3-1501-1

セントア武蔵小杉A棟203

JR線・東急線 武蔵小杉駅より徒歩2分

〒223-0061

神神奈川県横浜市港北区日吉2-1-4

G.C.HIYOSHI 2階/3階

J東急線・グリーンライン 日吉駅直結(0分)

〒211-0063

神奈川県川崎市中原区小杉町3-1501-1

セントア武蔵小杉A棟203

JR線・東急線 武蔵小杉駅より徒歩2分

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-28-5

メディカルプラザD元住吉 3階

東急東横線・目黒線 元住吉駅から徒歩3分

〒211-0063

神奈川県川崎市中原区小杉町3-20-1

光ビル20 7階

JR線・東急線 武蔵小杉駅から徒歩4分

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-28-5

メディカルプラザD元住吉 3階

東急東横線・目黒線 元住吉駅から徒歩3分

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-33-25

NEXUS Grand Mounthelie 1B

元住吉駅から徒歩2分