- 元住吉駅前こころみクリニック

内科・小児科・耳鼻咽喉科・婦人科 - MOTOSUMIYOSHI-EKIMAE COCOROMI CLINIC

internal・pediatrics・otorhinolaryngology・gynecology

たった1〜2日で命を奪うこともある、恐ろしい感染症をご存知ですか?

侵襲性髄膜炎菌感染症(IMD)は、初期症状が風邪と似ているため見逃されやすいものの、急速に進行し重篤化する可能性がある非常に危険な病気です。

世界保健機関(WHO)によると、治療を受けなければ死亡率は50%にも達します。

IMDの怖さはそれだけではありません。

たとえ命を取り留めても、後遺症として聴覚障害や四肢の切断など、生活に深刻な影響を及ぼすことがあります。

今回は、IMDを含む髄膜炎菌感染症から身を守るための「髄膜炎菌ワクチン」について解説します。

| 予防できる病気 | 髄膜炎菌感染症 |

|---|---|

| 定期接種 / 任意接種 | 任意接種 |

| ワクチンの種類 | 不活化ワクチン |

| 接種方法 | 筋肉内注射 |

| 接種開始時期 | 原則、2歳以上 |

| 費用 | 2万円前後(医療機関により異なります) |

髄膜炎菌感染症は、髄膜炎菌(Neisseria meningitidis)によって引き起こされる感染症で、軽症から重症までさまざまな病態を含みます。

髄膜炎菌感染症の初期症状は風邪に似ており、発熱、頭痛、吐き気などが見られます。

そのため、早期診断が難しい場合があります。

進行すると、項部硬直(首が硬くなり前に曲げられない)や光過敏(光に対する異常なまぶしさ)、意識混濁や錯乱、皮膚に赤や紫の斑点ができるなどの症状が現れます。

髄膜炎菌感染症は、咳やくしゃみなどの飛沫感染で人から人にうつります。

髄膜炎菌は健康な人の鼻咽頭にも存在することがあり、誰でも感染する可能性があります。

髄膜炎菌に感染しても、必ずしも発症するわけではなく、多くの場合、無症状で終わります。

しかし、乳幼児や免疫力が低下している人、集団生活を送る若者は注意が必要です。

髄膜炎菌感染症の中でも、特に重症な病態が「侵襲性髄膜炎菌感染症(IMD)」です。

髄膜炎菌が血液や脳を包む髄膜に侵入し、激しい炎症を引き起こします。

IMDの特徴

治療には抗菌薬が用いられます。

適切な治療を受けても、発症後24〜48時間以内の死亡率は5〜10%と高く、治療を受けなければ死亡率は50%にも達します。

回復した場合でも、約20%の人に聴覚障害や神経障害、壊疽による手足の切断などの重い後遺症が残ることがあります。

髄膜炎菌感染症の濃厚接触者には、予防的に抗菌薬の投与が推奨されます。

具体的な予防策の実施については、各地域の保健所や医療機関の指示に従ってください。

髄膜炎菌感染症を予防するための最も効果的な手段は、髄膜炎菌ワクチンの接種です。

日本では2015年からこのワクチン接種が可能になりました。

髄膜炎菌には、A群、B群、C群、W群、Y群の主要な血清型があります。

現在、日本では任意接種となっていますが、ワクチンを接種することで感染リスクを大幅に減らすことができます。

| ワクチンの種類 | 血清型 | 対象年齢 | 接種回数とスケジュール |

|---|---|---|---|

| メンクアッドフィ® | 血清型A、C、Y、W-135に効果 | 2歳以上 | 1回接種 |

| Menveo® | 血清型A、C、Y、W-135に効果 | 2歳以上 | 1回接種 |

| Bexsero® | 血清型Bに効果 | 10〜25歳 | 2回接種(1か月以上の間隔) |

| Trumenba® | 血清型Bに効果 | 10〜25歳 | 3回接種(初回から1〜2か月後に2回目、6か月後に3回目) |

日本では、原則として2歳以上から接種できます。

アメリカ、オーストラリア、イギリスなど、髄膜炎菌ワクチンが定期接種に組み込まれている国もあります。

留学の際には接種証明の提出が必要となる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

髄膜炎菌ワクチンは、おおむね80〜95%の予防効果があり、重症化を防ぐ点でも非常に効果的です。

定期的な追加接種によって、長期にわたる免疫の維持が可能です。

安全性も高く、副反応としては接種部位の痛みや赤み、腫れなどがみられる程度で、通常数日以内に治まります。

アフリカには「髄膜炎ベルト」と呼ばれる髄膜炎菌感染症の流行地域があります。

セネガル、マリ、ブルキナファソ、ニジェール、ナイジェリアなどを含む、サハラ砂漠以南の国々です。

12月から6月の乾季に流行することが多いため、この時期に渡航や長期滞在を予定している人は、髄膜炎菌ワクチンの接種を強くおすすめします。

髄膜炎ベルト以外でも、髄膜炎菌感染症は世界各国で報告されています。

渡航前に、最新の流行情報を確認するようにしましょう。

髄膜炎菌感染症は、学校保健安全法で「第二種学校感染症」に指定されています。

感染拡大を防ぐため、医師から感染の心配がなくなったと診断されるまで、学校や保育園への出席は停止となります。

登校再開には、医師の診断書や登校許可証が必要になる場合があります。

具体的な手続きについては、学校や園にご確認ください。

髄膜炎菌感染症は、発症すると重篤な合併症を引き起こす可能性がある怖い病気です。

しかし、ワクチン接種によって予防することができます。

お子さんが集団生活を送る場合や、海外渡航を予定している場合は、ぜひかかりつけ医に相談し、必要なワクチンについてよく相談しましょう。

【お願い】

「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。

診察をご希望の方は、受診される前のお願いをお読みください。

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(医療経験を問わない総合職)も随時募集しています。

(医)こころみ採用HP取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

カテゴリー:こどものワクチン 投稿日:2025-03-31

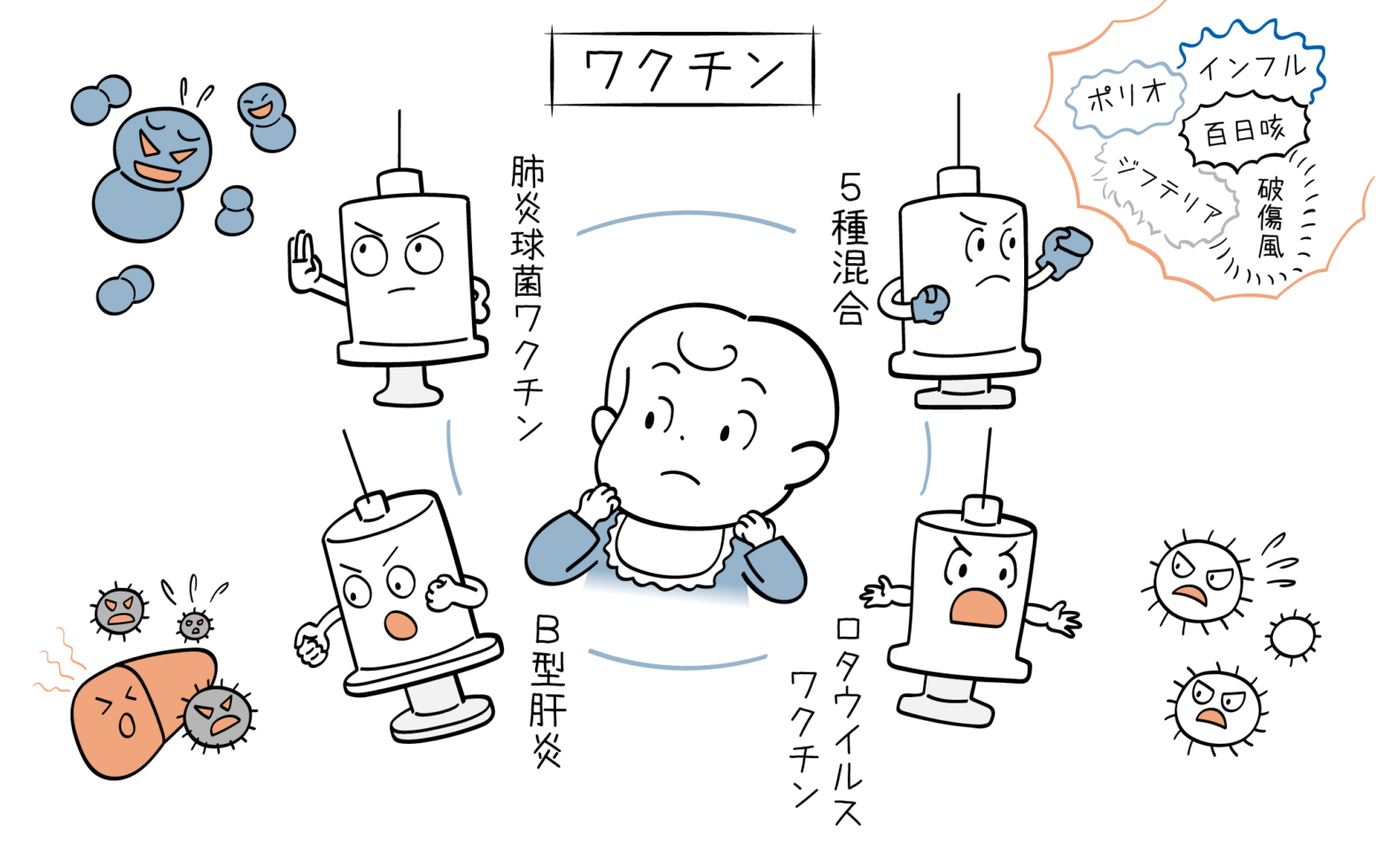

生後2か月の赤ちゃんに必要な予防接種 赤ちゃんはママからもらった免疫によってたくさんの感染症から守られていますが、その効果は少しずつ弱まってしまいます。 予防接種は、VPD(ワクチンで防げる病気)から赤ちゃんを守るために… 続きを読む 生後2か月の赤ちゃんに必要な予防接種と、同時接種のススメ

喘息の長期管理薬とは? 喘息は、気道に慢性炎症が起きて狭くなっている状態です。それが引き金となって気道が過敏になり、ちょっとしたきっかけで咳や息苦しさをくり返します。 喘息の治療は、 炎症を抑え、喘息の悪化や発作を予防す… 続きを読む 【医師が解説】喘息の長期管理薬(吸入ステロイド)の効果と副作用

カテゴリー:喘息の長期管理薬(吸入ステロイド) 投稿日:

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-22-1

元住吉プラザビル 2階/3階

東急東横線・目黒線元住吉駅西口より

徒歩1分

〒211-0063

神奈川県川崎市中原区小杉町3-1501-1

セントア武蔵小杉A棟203

JR線・東急線 武蔵小杉駅より徒歩2分

〒223-0061

神神奈川県横浜市港北区日吉2-1-4

G.C.HIYOSHI 2階/3階

J東急線・グリーンライン 日吉駅直結(0分)

〒211-0063

神奈川県川崎市中原区小杉町3-1501-1

セントア武蔵小杉A棟203

JR線・東急線 武蔵小杉駅より徒歩2分

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-28-5

メディカルプラザD元住吉 3階

東急東横線・目黒線 元住吉駅から徒歩3分

〒211-0063

神奈川県川崎市中原区小杉町3-20-1

光ビル20 7階

JR線・東急線 武蔵小杉駅から徒歩4分

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-28-5

メディカルプラザD元住吉 3階

東急東横線・目黒線 元住吉駅から徒歩3分

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-33-25

NEXUS Grand Mounthelie 1B

元住吉駅から徒歩2分