顔の痛みの背後にある病態とは?顔面神経痛から上顎洞炎、帯状疱疹まで医師が解説

顔の痛みは多くの原因によって生じることがあります。例えば、三叉神経痛、上顎洞炎、帯状疱疹、さらに非典型顔面痛などが含まれます。

この記事では、これらの疾患について詳しく解説し、適切な対処方法を紹介します。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

三叉神経痛

三叉神経痛は、顔面痛の中で頻繁にみられる疾患です。

この病気は、突然の激しい顔面痛を特徴とし、日常生活に大きな影響を与えます。

この病気の原因としては、血管による神経根への圧迫が最も典型的な原因となります。加齢により脳の近くの血管が拡大し、神経に圧力をかけることで発生します。

そして、痛みを誘発する「トリガーゾーン」が約60%で認められ、特に無害と思われるような程度の触覚刺激などが特定の部分に加えられると、神経痛が引き起こされることがあります。

診断は主に患者の症状と病歴から行われます。MRIによって、神経や血管の圧迫、神経の変性等を確認します。治療は薬物療法から始まり、痛みをコントロールします。そして、必要に応じて外科的神経血管除圧術を考慮することになります。

抗てんかん薬のカルバマゼピンが一般的に使用されます。効果が高いことで知られていますが、一部の患者には効果が少ないか、肝機能障害などの副作用が強く出ることがあります。その場合、抗うつ薬や新しい抗痙攣薬が試されることもあります。

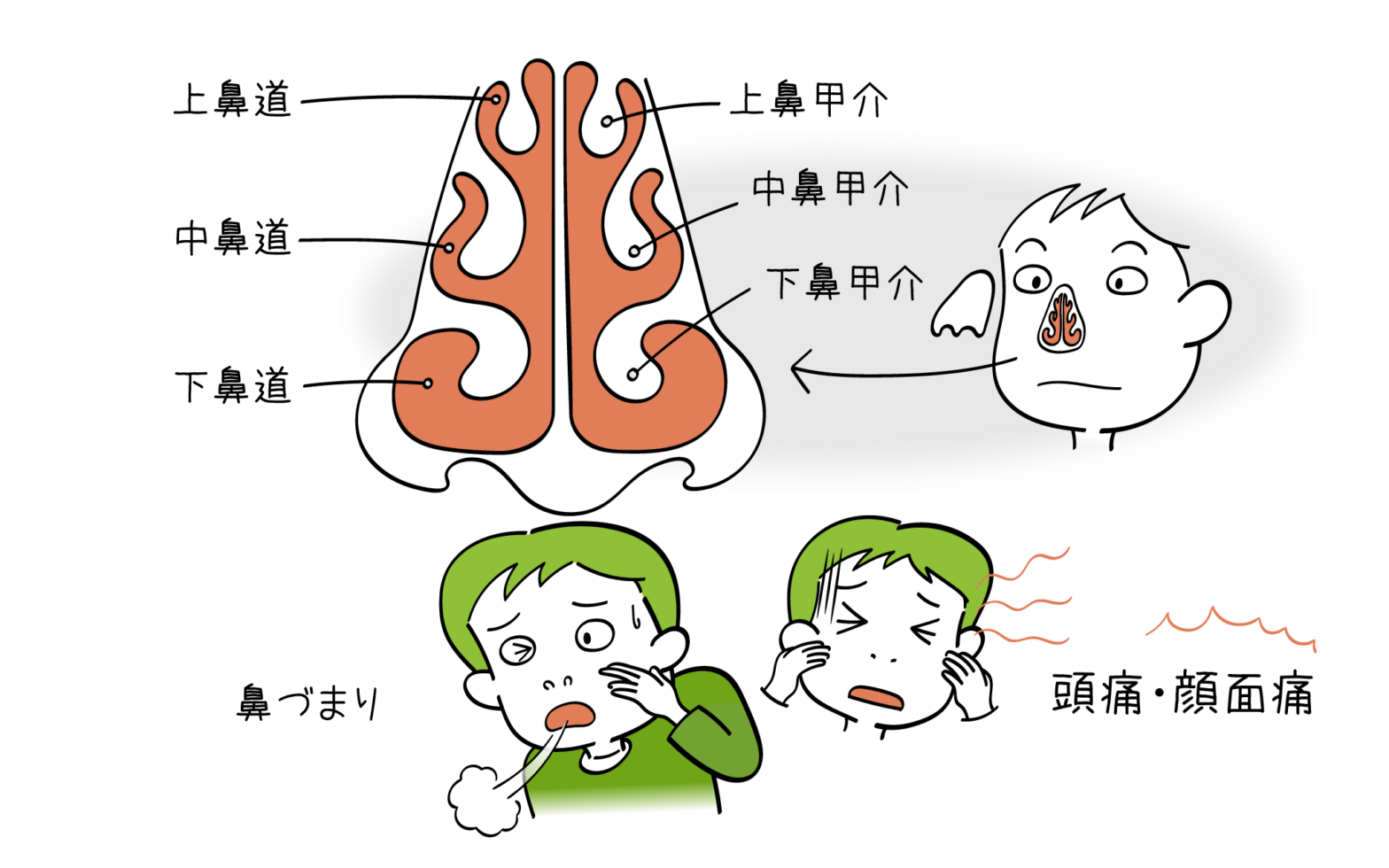

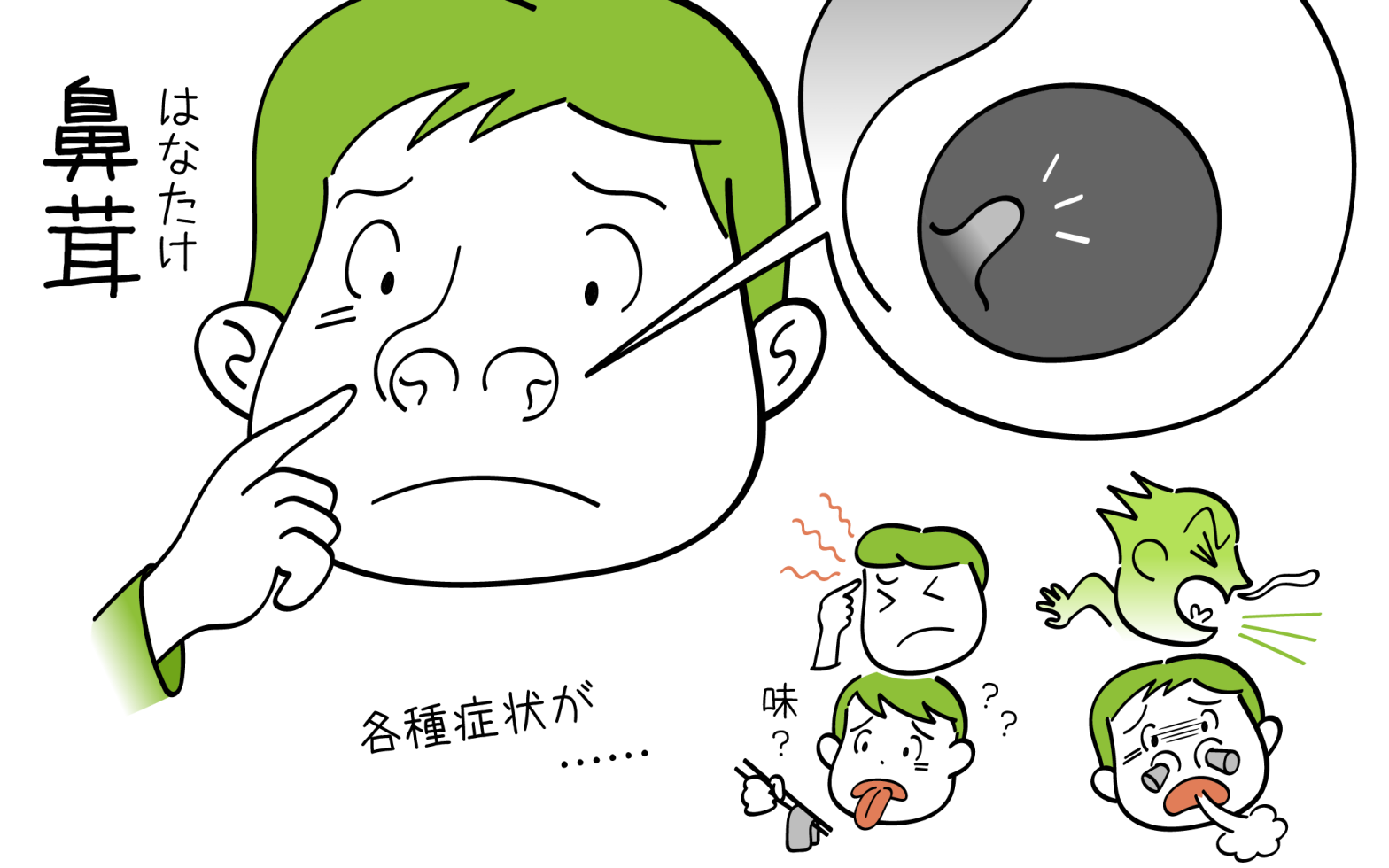

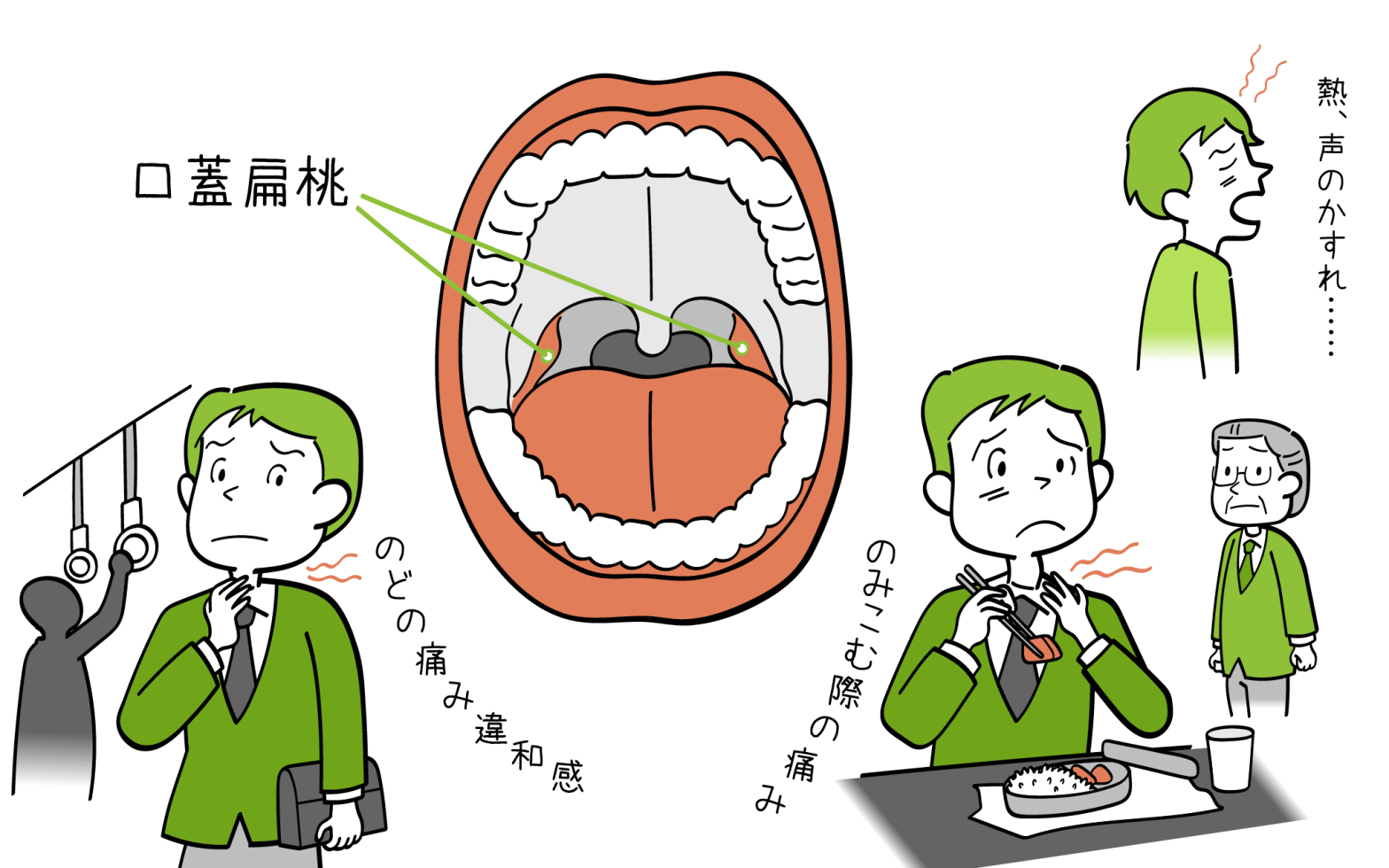

上顎洞炎と顔の痛みの関連

上顎洞炎、特に歯性上顎洞炎(しせいじょうがくどうえん)は顔の痛みや鼻の詰まりといった症状を引き起こす疾患です。

この炎症は、主に上顎洞に隣接する歯根(しこん:歯の根本)の感染が原因で発生します。感染した歯根からの細菌が洞内に広がり、炎症を引き起こすため、しばしば慢性的な症状が見られます。

診断にはCTスキャンが不可欠で、感染の範囲と洞内の詳細な状態を明らかにします。

治療法としては、まず抗生物質による感染の管理が行われます。多くの場合、これで症状は改善しますが、症状が持続する場合や再発する場合には、外科的介入が必要となることもあります。外科手術では、感染した歯根を治療し、必要に応じて洞内の清掃や排膿を行います。

帯状疱疹の増加とその影響

帯状疱疹は水痘帯状疱疹ウイルス(VZV)の再活性化によって発症し、特に免疫機能が衰える高齢者に多く見られます。

この病気は、帯状の発疹と神経痛を引き起こします。さらに、発疹が治癒した後も持続する帯状疱疹後神経痛(PHN)が主要な後遺症として残ることがあります。PHNは患者の日常生活に深刻な影響を及ぼすことがあるため、痛み管理が長期にわたる課題となることが一般的です。

治療法のひとつとして、発症直後に使用する抗ウイルス薬があります。これらはウイルスの増殖を抑制し、症状の重症化を防ぐために早期投与が重要です。予防においては、特に高齢者を対象としたワクチンが効果的です。

帯状疱疹が顔面に発症した場合、三叉神経を介して激しい顔面痛が発生することがあります。特に三叉神経の第一支、眼神経(がんしんけい)の経路に沿って症状が現れると、眼への重篤な影響も考えられます。これは三叉神経痛とは異なり、感染が直接的な原因であるため、帯状疱疹特有の治療が必要です。

特に原因のない非定型顔面痛とは

非定型顔面痛は、持続的特発性顔面痛とも言われます。これは、特定できない原因による慢性的な顔面の痛みを特徴とします。

この症状は顔の広範囲にわたる鈍い痛みや燃焼感、刺すような感覚を伴うことが一般的です。非定型顔面痛は特定の神経分布に従わないため、診断は他の顔面痛症状を引き起こす疾患を除外することで行います。

治療には、薬物療法(抗不安薬や抗うつ薬)、心理療法などが行われます。心療内科や精神科との連携による治療が必要となることも多いとされています。

顔の痛みに対する家庭での対応

顔の痛みは日常生活に大きな影響を及ぼすため、家庭での適切な対処が重要です。痛みの緩和には温かいタオルの適用や、痛み止め薬の使用が有効です。また、緊張を和らげるリラクゼーションや軽度のストレッチが痛みの軽減に役立つことがあります。

しかし、痛みが持続する場合や症状が悪化する場合は、医療機関を受診する必要があります。

また、痛みが突然に激しく発生した場合や、顔面に感覚異常が伴う場合は、速やかに医療機関を訪れるべきです。

まとめ

顔の痛みは、多くの場合、背後に具体的な医学的原因があります。これらの症状を正確に理解し、適切に対応することが重要です。今回の記事では三叉神経痛、上顎洞炎、帯状疱疹、さらに非定型的顔面痛について解説しました。

自己判断せず、症状が続いたり悪化したり、さらに激しい痛みや感覚の異常などを伴う場合には、耳鼻咽喉科や頭頸部外科、あるいは皮膚科や口腔外科などの受診が勧められます。おかしいなと思うような症状がみられる場合には、迷わず医療機関を受診するようにしましょう。

【お願い】

「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。

診察をご希望の方は、受診される前のお願いをお読みください。

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(医療経験を問わない総合職)も随時募集しています。

(医)こころみ採用HP取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

カテゴリー:よくある耳鼻科の症状 投稿日:2024-06-22

関連記事

人気記事

【医師が解説】喘息の長期管理薬(吸入ステロイド)の効果と副作用

喘息の長期管理薬とは? 喘息は、気道に慢性炎症が起きて狭くなっている状態です。それが引き金となって気道が過敏になり、ちょっとしたきっかけで咳や息苦しさをくり返します。 喘息の治療は、 炎症を抑え、喘息の悪化や発作を予防す… 続きを読む 【医師が解説】喘息の長期管理薬(吸入ステロイド)の効果と副作用

カテゴリー:喘息の長期管理薬(吸入ステロイド) 投稿日: