- 元住吉駅前こころみクリニック

内科・小児科・耳鼻咽喉科・婦人科 - MOTOSUMIYOSHI-EKIMAE COCOROMI CLINIC

internal・pediatrics・otorhinolaryngology・gynecology

扁桃腺は、口と喉の間に位置し、体内に侵入する細菌やウイルスから体を守る免疫組織の一部です。

扁桃炎は、これらの扁桃腺が何らかの感染により炎症を起こす病気を指します。

扁桃炎には急性に炎症が起こるものと、慢性的に炎症が起こっているものがあります。

今回の記事では、この2つのうち、急性扁桃炎について解説していきます。

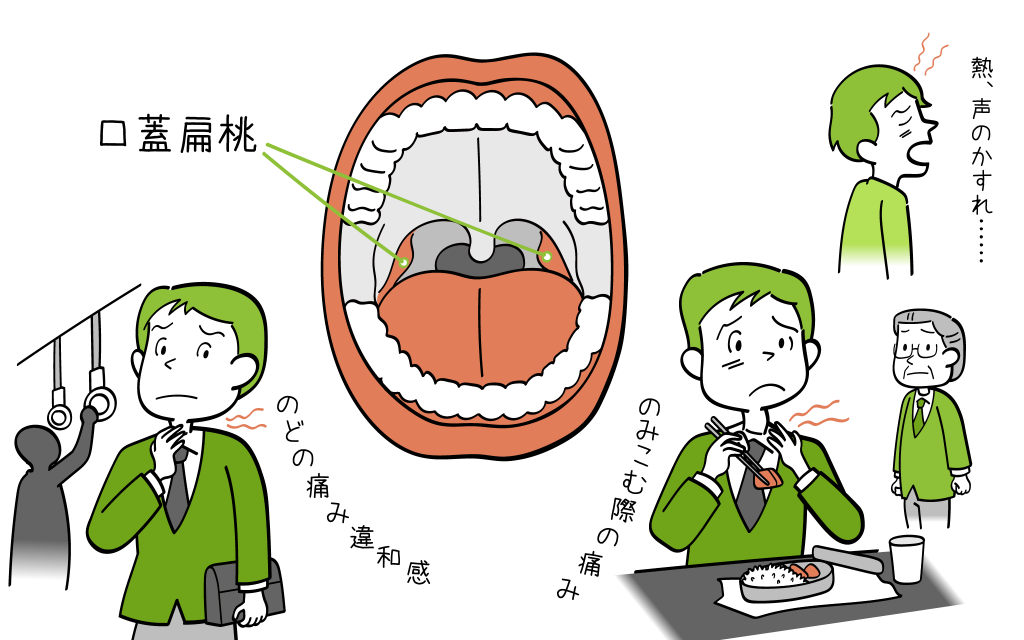

急性扁桃炎は、急性咽頭炎つまり喉の炎症のうち、口蓋扁桃(こうがいへんとう)という場所に主な炎症が起こっているものとされています。

しかし、実際には急性扁桃炎と急性咽頭炎を厳密に区別することは難しい場合もあります。また、治療法もほぼ同じとなっています。

そのため、以下では急性咽頭炎・扁桃炎に関してのご説明をしていきます。

扁桃炎は細菌性扁桃炎とウイルス性扁桃炎と、大きく分けて二つのタイプに分けられます。

細菌性では、A群β溶連菌(エーぐんベータようれんきん)、ウイルス性は風邪を引き起こすウイルスであるアデノウイルスなどが重要な原因です。

急性咽頭炎・扁桃炎の原因ウイルスとしては、アデノウイルスの他、RSウイルスやインフルエンザウイルスなどがあります。また、細菌性のものでは、肺炎球菌や黄色ブドウ球菌なども検出されると言われています。しかし、実際には細菌に単独で感染しているケースが43.8%、ウイルスと細菌との混合感染が10%、ウイルス単独感染が8.8%とされる調査もあります。

細菌やウイルスへの感染以外にも、幼少児期には扁桃(口蓋扁桃:こうがいへんとう)・アデノイド(咽頭扁桃:いんとうへんとう、のどのより奥の方の組織)が肥大し、何回も反復して扁桃炎になってしまうことがあります。なお、扁桃・アデノイド肥大の他の症状としては、いびきや睡眠時無呼吸などがあります。

急性扁桃炎の主な症状には以下のようなものがあります。

さらに、細菌性扁桃炎では、扁桃に白い斑点が見られることがあります。

急性咽頭炎や扁桃炎になってしまった際に大切なポイントは、以下の2つになります。

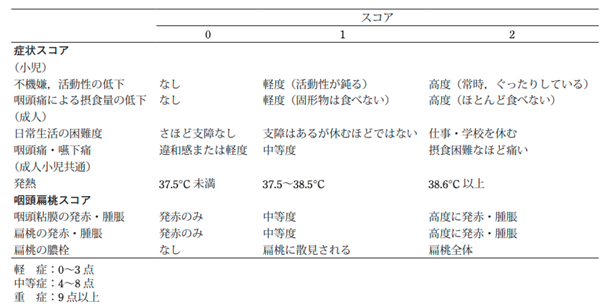

これらの2つのポイントを見極め、適切な治療を行っていくために、日本口腔・咽頭科学会ガイドライン委員会は急性咽頭炎・扁桃炎を症状などからスコアリングし、重症度を客観的に判定し、そしてその重症度に見合った治療をするように医療スタッフに呼びかけています。

なお急性咽頭・扁桃炎の重症度などについては、以下のようなスコアが用いられています。

このスコアの合計が高いほど、重症度が高いということになります。

医師は患者の症状と喉の検査を基に診断を行います。

細菌性扁桃炎の疑いがある場合、喉から採取した検体を培養して細菌の存在を確認することがあります。

細菌の中でもA群β溶連菌の感染が疑わしいかどうかを判断することが、扁桃炎の診断では大切なポイントになります。そこで、A群β溶連菌感染かどうかを判断するため、年齢で補正されたCentor(センター)の基準が設けられています。この基準は、以下の4項目に年齢補正を加えて点数をつけ、A群β溶連菌感染の有無を推測するためのものです。

そして年齢補正は、15歳未満なら+1点、15〜44歳なら+0点、45歳以上なら‐1点となります。

このスコアが高いほど、A群β溶連菌感染の可能性が高まります。

先ほどお示しした重症度が高いほど、同様にA群β溶連菌感染の可能性が高まると言われています。

細菌性扁桃炎の場合は抗生物質が効果的です。

特に、A群β溶連菌感染で、症状が軽症から中等症の場合には、ペニシリン系の内服薬などが使われます。重症の場合には、場合によっては入院で抗生物質の点滴治療を行うこともあります。

外来で治療を行う場合、A群β溶連菌に対してはペニシリン系の抗生物質が10日間分処方されます。アレルギーなどがある場合には、他のタイプの抗生剤が選ばれることもあります。

A群β溶連菌感染をきちんと治療しておかないと、急性糸球体腎炎という腎臓の病気や、リウマチ熱という合併症が後ほど出現してしまう場合があります。

このような合併症を予防するためには、処方された分の抗生物質を内服し、治療を行うことが大切です。

また、細菌性扁桃炎の際に治療をしっかりと行うことは耐性菌の発生を避けるためにも重要です。

しかしながら、ウイルス性扁桃炎では、抗生物質は無効です。そこで、症状を和らげるための対症療法が中心になります。十分な休息と水分補給、痛みや発熱を和らげるための薬が処方されることが多いです。

繰り返し扁桃炎を発症する場合や、扁桃やアデノイドが肥大して呼吸や飲み込みに影響を及ぼす場合は、扁桃摘出術の検討が必要になることがあります。

扁桃炎の回復期間は原因と治療方法によって異なります。

A群β溶連菌の場合には、適切な治療を受けた場合、速やかに解熱し、24時間後には感染力はほとんど消失します。

そして、抗菌薬投与なしでも、多くは4〜7日で症状は消失します。しかし、先ほど述べたように、症状が無くなっても処方された薬は飲み切ることが大切です。

ウイルス性扁桃炎の場合、症状は通常、7〜10日で自然に改善します。

扁桃炎は、免疫力の低下によって発症しやすくなってしまいます。

そのため、バランスが取れた食事や十分な睡眠時間を確保するなど、健康的なライフスタイルを送り、免疫力を高めることが重要です。また、良好な手洗い習慣や、うがいなどの基本的な感染症対策も効果的と考えられます。

扁桃炎は、特に子供や若者に一般的な疾患です。

細菌性扁桃炎では抗生物質による治療が、ウイルス性扁桃炎では対症療法が主になります。完全に治癒するまで、小児科医や耳鼻科医から指示された治療を完遂することが必要です。

もし何度も扁桃炎を繰り返す場合には、耳鼻咽喉科の専門医に相談してみましょう。

【お願い】

「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。

診察をご希望の方は、受診される前のお願いをお読みください。

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(医療経験を問わない総合職)も随時募集しています。

(医)こころみ採用HP取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

カテゴリー:喉の病気 投稿日:2024-05-31

声帯ポリープ 声帯ポリープとは 声帯ポリープは、声帯という発声を司る部位にできる良性の腫れ物のことです。一般的には、声の使い過ぎや慢性的な声の不適切な使い方が原因で発生します。また、喫煙やアレルギー、上気道感染症などもリ… 続きを読む 声帯ポリープとは?原因や症状・治療法・予防法について医師が解説

カテゴリー:喉の病気 投稿日:

喘息の長期管理薬とは? 喘息は、気道に慢性炎症が起きて狭くなっている状態です。それが引き金となって気道が過敏になり、ちょっとしたきっかけで咳や息苦しさをくり返します。 喘息の治療は、 炎症を抑え、喘息の悪化や発作を予防す… 続きを読む 【医師が解説】喘息の長期管理薬(吸入ステロイド)の効果と副作用

カテゴリー:喘息の長期管理薬(吸入ステロイド) 投稿日:

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-22-1

元住吉プラザビル 2階/3階

東急東横線・目黒線元住吉駅西口より

徒歩1分

〒211-0063

神奈川県川崎市中原区小杉町3-1501-1

セントア武蔵小杉A棟203

JR線・東急線 武蔵小杉駅より徒歩2分

〒223-0061

神神奈川県横浜市港北区日吉2-1-4

G.C.HIYOSHI 2階/3階

J東急線・グリーンライン 日吉駅直結(0分)

〒211-0063

神奈川県川崎市中原区小杉町3-1501-1

セントア武蔵小杉A棟203

JR線・東急線 武蔵小杉駅より徒歩2分

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-28-5

メディカルプラザD元住吉 3階

東急東横線・目黒線 元住吉駅から徒歩3分

〒211-0063

神奈川県川崎市中原区小杉町3-20-1

光ビル20 7階

JR線・東急線 武蔵小杉駅から徒歩4分

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-28-5

メディカルプラザD元住吉 3階

東急東横線・目黒線 元住吉駅から徒歩3分

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-33-25

NEXUS Grand Mounthelie 1B

元住吉駅から徒歩2分