- 元住吉駅前こころみクリニック

内科・小児科・耳鼻咽喉科・婦人科 - MOTOSUMIYOSHI-EKIMAE COCOROMI CLINIC

internal・pediatrics・otorhinolaryngology・gynecology

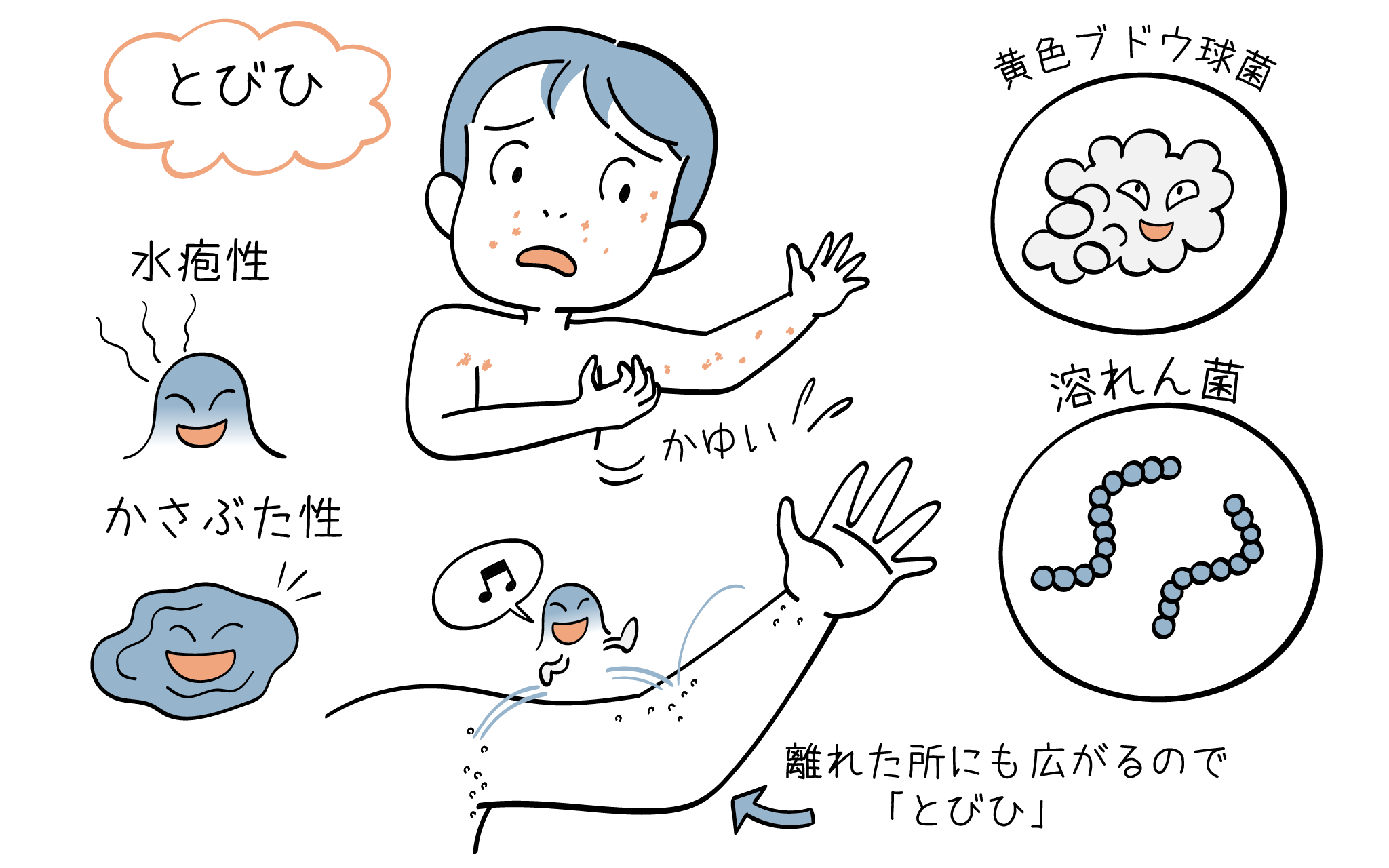

伝染性膿痂疹は、最初に発症した部位から離れた部位にも症状が広がることから、「とびひ」とも呼ばれます。

原因となる細菌の黄色ブドウ球菌や溶連菌は、健康な人の皮膚に常在する菌です。湿疹や虫刺され、擦り傷などから入り込むことで発症します。

原因菌によって症状が異なり、水疱性と痂皮性の2つに分類されます。

水疱性膿痂疹の原因菌は黄色ブドウ球菌で、乳幼児~小児に好発し、夏ごろに発症することが多いとされています。

一方で、痂皮性膿痂疹の原因菌はA群β溶血性連鎖球菌で、年齢を問わず発症します。高齢者やアトピーなどで皮膚のバリア機能が低下している成人に多く見られ、季節も関係なく発症します。

この記事では小児期に発症することの多い水疱性膿痂疹をメインにお話していきますね。

伝染性膿痂疹は2つに分類されますが、どちらにも共通してみられる初期症状として、

が挙げられます。

小児に見られる特徴としては、子どもが触りやすい目・耳・鼻腔・口の周囲から始まることがあります。

水疱内の体液で患部が広がっていくという現象は、黄色ブドウ球菌が産生する表皮剥脱毒素(exfoliative toxin、ET)という毒素が皮膚細胞を破壊することで起こります。毒素によって皮膚細胞が破壊されると、水疱やかさぶたを形成され感染が広がります。

通常の水疱性膿痂疹ではニコルスキー現象は見られませんが、病状が進行しブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群(SSSS)になると、ニコルスキー現象が見られるようになります。

ニコルスキー現象(Nikolsky’s sign)は、皮膚疾患の診断において重要な臨床徴候の一つで、特定の皮膚状態において観察されます。

この現象は一見正常に見える皮膚でも、軽く摩擦することで水疱や表皮剥離を生じさせる現象です。

表皮が基底膜から容易に剥離する状態を指します。

ニコルスキー現象は、皮膚の結合組織が何らかの理由で弱まっていることを示し、重篤な皮膚疾患の診断において特に有用です。

伝染性膿痂疹は適切に治療すれば、通常は問題なく治癒します。しかし、治療せずに放置すると、病状が進行し重篤な合併症を引き起こします。

その合併症の一つが、ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群(SSSS)です。

SSSSは主に乳幼児に見られる病態で、黄色ブドウ球菌が産生する毒素(ET)によって引き起こされる特有の皮膚の状態のことを言います。この毒素が体内に入り込み、皮膚の表皮細胞間の結合を破壊することで、皮膚が赤くなり、広範囲にわたって剥離(はくり)するという特徴があります。

SSSSまで状態が進行した場合は、入院して全身管理が必要となります。

溶連菌が原因となる伝染性膿痂疹では、SSSSを発症することはありません。しかし、溶連菌感染も放置すると、リウマチ熱や急性糸球体腎炎など、他の重篤な合併症を引き起こす可能性があります。

診断は、外見上の特徴や症状に基づいて行われます。

必要に応じて、皮膚のサンプル(水疱の内容物)を採取して、黄色ブドウ球菌が検出されると確定診断となります。

| 伝染性膿痂疹(とびひ)の分類 | ||

|---|---|---|

| 水疱性(水ぶくれタイプ) | 痂皮性(かさぶたタイプ) | |

| 原因菌 | 黄色ブドウ球菌 | 溶連菌 |

| 好発季節 | 初夏~夏 | 年間を通じて発生する |

| 好発年齢 | 乳幼児~小児 | 年齢を問わず発生する |

| 特徴 |

|

|

伝染性膿痂疹の治療は、患部を清潔に保つことを目的とした一般療法と薬物療法です。

適切に治療すれば1週間程度で治癒します。

【一般療法】

【薬物療法】

病変が広範囲に及び発熱を伴う場合には、第一セフェム系やマクロライド系の抗生剤を内服します。

病変が広範囲に及び発熱を伴う場合は、感染が局所的なものから全身に影響を及ぼしている可能性があります。

これは、感染がより深刻であり、身体の他の部分にも拡散しているか、全身的な反応を引き起こしていることを意味します。このような状況では、局所的な治療だけでは不十分であり、感染を効果的に制御するためには全身治療が必要となります。

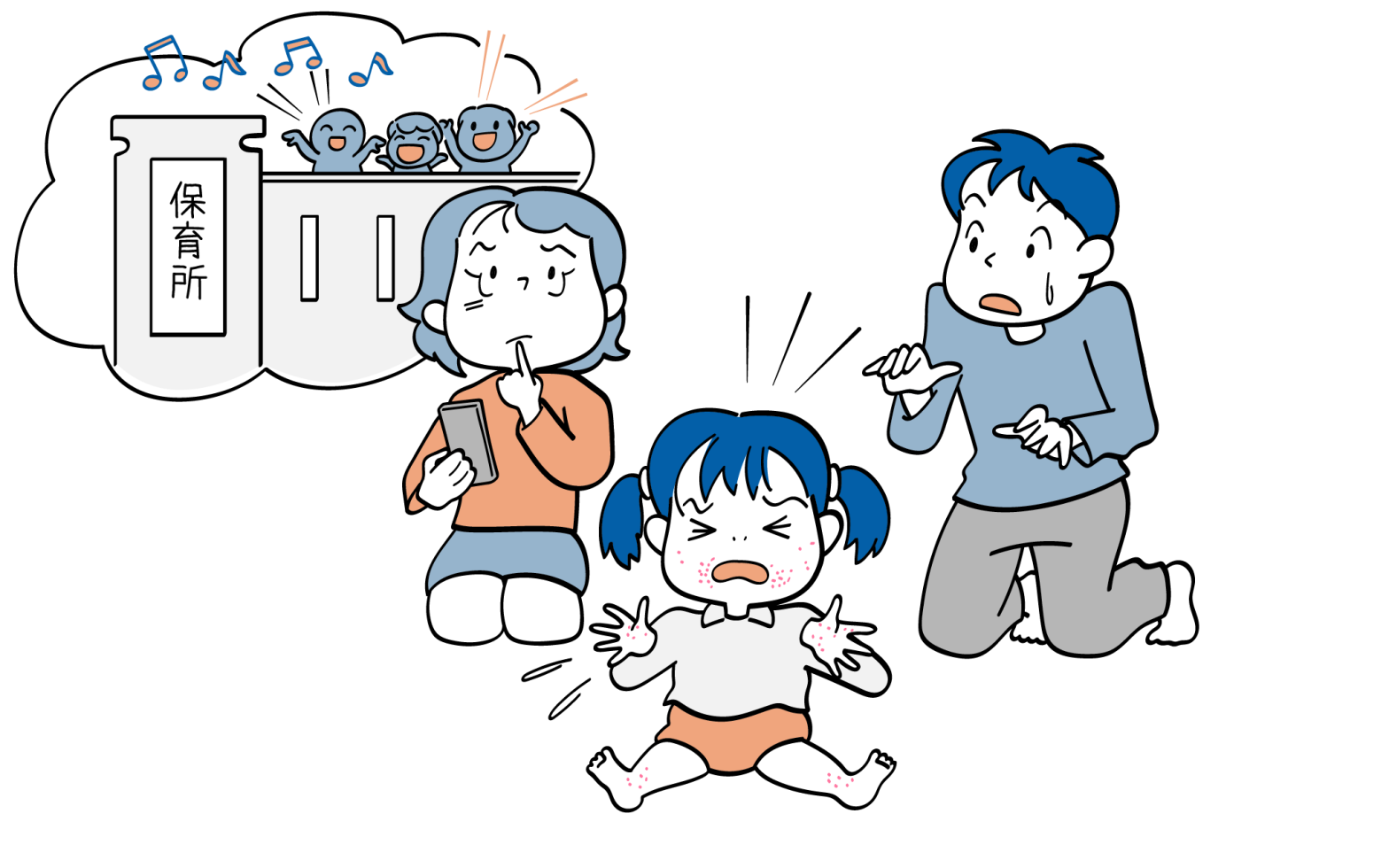

子どもが伝染性膿痂疹(とびひ)にかかった時には、「子どもの回復を促すための対応」と、「感染拡大を予防する対応」の2つの対応が必要になってきます。

しかし、水疱が破れて中の浸出液が付いた何かを他の人が触ってしまうと感染が拡大するので、病気が完治するまでプールは控えましょう

リンデロンなどのステロイド軟膏には、強力な抗炎症作用があり伝染性膿痂疹に伴う炎症やかゆみを抑えるために用いられることがあります。

しかし、ステロイド薬だけで伝染性膿痂疹を治療することは一般的ではありません。これは、ステロイド薬が細菌感染そのものを治療するものではなく、症状の緩和に寄与するだけだからです。逆にステロイドには易感染状態を引き起こす副作用があります。この副作用により、既存の感染症が悪化や、感染が拡大するリスクが高まることがあります。

伝染性膿痂疹は細菌感染による皮膚疾患であり、治療には原因菌に対する適切な抗生物質が必要です。ステロイド薬を使用する目的は、炎症を抑え、かゆみや赤みを軽減することにありますが、これらはあくまで補助的な治療であり、感染そのものには作用しません。

見た目上症状が改善した場合でも感染が完全には治まっていない可能性があり、早期に治療を中断すると再発するリスクがあるためです。

また、痒みがあると寝ている時や無意識に掻いて、病変を広げている可能性があるので、ガーゼできちんと覆えているか、爪は短く切っているかなどを確認してみて下さい。

患部をガーゼなどできちんと覆うことができるのであれば、登園できます。

しかし、幼稚園や保育園では感染が広がりやすいので、医師や通っている園に相談した方が良いでしょう。

【お願い】

「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。

診察をご希望の方は、受診される前のお願いをお読みください。

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(医療経験を問わない総合職)も随時募集しています。

(医)こころみ採用HP取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

カテゴリー:夏に多い子供の病気 投稿日:2024-05-30

手足口病の症状・診断・治療 目次 手足口病とは? 手足口病の症状と予後 手足口病の診断 手足口病の治療法 手足口病にかかった時の対応 手足口病とは? 手・足・口に赤いプツプツとした発疹や水疱が出現する疾患。乳幼児を中心に… 続きを読む 手足口病

カテゴリー:夏に多い子供の病気 投稿日:

喘息の長期管理薬とは? 喘息は、気道に慢性炎症が起きて狭くなっている状態です。それが引き金となって気道が過敏になり、ちょっとしたきっかけで咳や息苦しさをくり返します。 喘息の治療は、 炎症を抑え、喘息の悪化や発作を予防す… 続きを読む 【医師が解説】喘息の長期管理薬(吸入ステロイド)の効果と副作用

カテゴリー:喘息の長期管理薬(吸入ステロイド) 投稿日:

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-22-1

元住吉プラザビル 2階/3階

東急東横線・目黒線元住吉駅西口より

徒歩1分

〒211-0063

神奈川県川崎市中原区小杉町3-1501-1

セントア武蔵小杉A棟203

JR線・東急線 武蔵小杉駅より徒歩2分

〒223-0061

神神奈川県横浜市港北区日吉2-1-4

G.C.HIYOSHI 2階/3階

J東急線・グリーンライン 日吉駅直結(0分)

〒211-0063

神奈川県川崎市中原区小杉町3-1501-1

セントア武蔵小杉A棟203

JR線・東急線 武蔵小杉駅より徒歩2分

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-28-5

メディカルプラザD元住吉 3階

東急東横線・目黒線 元住吉駅から徒歩3分

〒211-0063

神奈川県川崎市中原区小杉町3-20-1

光ビル20 7階

JR線・東急線 武蔵小杉駅から徒歩4分

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-28-5

メディカルプラザD元住吉 3階

東急東横線・目黒線 元住吉駅から徒歩3分

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月1-33-25

NEXUS Grand Mounthelie 1B

元住吉駅から徒歩2分